文 | 潘向黎

快迎来甲午年春节的时候,我在上班的大楼超市里买时尚杂志,无意中在旁边的货架上发现了一本书,《心的处方笺》,作者是日本的河合隼雄,作者简介说这是一位心理大师。一直相信人人都在和各种心理问题缠斗或者周旋,所以对心理学的书保持一种类似于对医生的既敬且畏的兴趣。

翻开第一篇,题目叫《人心不可测》——马上让我想起白居易的诗句“天可度,地可量,惟有人心不可防。……阴阳神变皆可测,不测人间笑是嗔”。第一段,居然就看到这位心理学家宣称:“我反而认为人心是最不可能被读懂——这恐怕与绝大多数人的观念截然相反。”

出乎意料。有意思。我立即买了这本书。后来想起来,这是许多年来我在超市里买的唯一一本书。

读这本书的过程,就像被戴着棉布手套的铁拳不断击中胸口,受到不无痛苦的冲击的同时,心中一些多年的积郁出现了松动,某个地方甚至坍塌了下来,光线和风第一次进来了。他的语气是一种“豆棚瓜架雨如丝”的平和和从容,却绝非“姑妄言之妄听之”,而是内容惊人的直接,而且不给人留任何虚妄的念想。比如:“好事不成双”,他解释成“好事不大可能成双”,发生一件好事的同时,紧跟着就会有一件坏事随之而来。明乎此,就能在出现好事时预见到,为了保持平衡,可能接下来会出现一些坏事,可以预作准备。可否争取那低概率的“好事成双”?他回答——“虽然我们一般都认为,要想好事成双,就要付出努力,但其实这往往靠的是运气。”——就是说,不能。

还有:《百分百正确的话就是毫无意义的废话》,像对伤心的人说“不要哭了,别再伤心”,“这种时候说些百分百正确的忠告,只能加深对方的自责和羞耻感”,还会因为暗示对方伤心是错误的,“把当事人逼进了自我否定的死胡同”。——所以,这种话,不要说。

还有“有时,唯有背叛才能保持距离”——“为了将(两个人组成的)一心同体的存在切成真正的两个个体,就要进行流血的野蛮治疗。这就是背叛。……不能单纯地评论是善是恶。”——无情,但是有理。许多亲密无间的关系,如果不坚决破裂,就会窒息;而人在“求生”的时候,自然是无所不用其极的。

还有这些处方笺:“离灯塔太近,就有触礁的危险”“全情投入后,才能彻底离开”“抱怨的时候,往往是最好的时候”“决定逃跑的时候,就别心疼东西”“被抹杀的欲望会变成伤人的利刃”“理解别人是豁出性命的工作”“太过明理的父母会让孩子无所适从”“物质的丰裕让教养儿女更难”……

正如日本著名诗人谷川俊太郎所说:“他说的每句话都毫不费解,都有着让人连连点头说出‘还真是这样啊’的力量。对于那些我们‘以为自己懂了’的‘常识’,他稍微换个角度,说出的话就能让我们有彻底颠覆之感。”

但是他颠覆谬误,是为了确立正确的“常识”,那些常常被遗忘、被遮蔽、被扭曲的常识。这是一位学者对世人、世间最大的善意。不仅如此,河合隼雄比谁都有资格鄙视世人、刻薄他人,但是他,完全没有,只有理解,只有冷静,因为懂得,因此有十足的耐心。

难怪村上春树会说:“很遗憾,在河合先生去世之后,文学世界里再也找不到一个能像他这样理解我的人了。”

接下来去苏州过年,我毫不犹豫地带上了这本书,并且这本书和苏州博物馆的文徵明书画展给我的新年带来了特殊的气氛。河合隼雄,就这样作为一位心理学家,在我心里留下了印记。

▲ 河合隼雄(1928-2007)

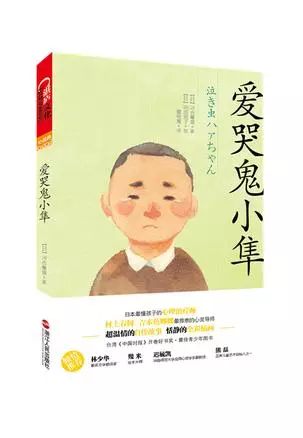

后来,有一天在沙发上,发现了一本彩色封面的《爱哭鬼小隼》,是儿子在看的,一看作者,居然是——河合隼雄。仔细一认,就是那个河合隼雄!于是抽空看了起来。这是作者生前的最后一部作品,回忆自己的童年的,那是河合隼雄还被叫作小隼的时候,那时他因为善感而爱哭,备受困扰,结果母亲的一句话解救了他:“真正悲伤的时候,男孩子也可以哭的呀!”通情达理、善解人意的母亲,让孩子接纳了自己的情绪和特点,走上了自信的路。

心理学家到了晚年回看自己的童年,那种深度,像清澈的水,看似浅,其实水流是很深的,平静之中有一种绵绵不尽的力量,那是一个人性的洞察者在即将退出此生的时候,对人生的无限眷恋和对人世的深切祝福。

孩子很喜欢这本书,反反复复地看,我也喜欢这本书,似乎能安慰我孤单压抑的童年。于是这本书在我们两个人的手上来来回回地传递着。虽然知道我们从中得到的感动和乐趣肯定不一样,但一本书居然能让年龄和教育程度相差这么大的两个人同时喜欢,除了《小王子》,《爱哭鬼小隼》是第二本。我说:河合隼雄真是了不起!儿子说:你抢了我的台词!

这时候,河合隼雄在我心目中的形象更丰满了,他同时还是一位能征服两代人的作家。但是我仍然将他设定为一位遥远的陌生人,而且是一位早已去世的“古人”。

直到有一天,因为要去日本,我翻找日本师友的名片,无意中发现了一张名片:河合隼雄。不会吧?是哪一个河合隼雄?名片上的身份,是文化厅长官。赶紧看《心的处方笺》的作者简介,“曾担任文化发展厅长官”,居然就是同一个人!那么,我是什么时候见到他的呢?想起来了,是2005年11月初,我应邀到东京参加日本文化厅和日本笔会主办的亚洲女作家论坛,住在东京大仓饭店,到的第二天,文化厅在大仓饭店的一楼举办了欢迎酒会,就在那里,我见到了河合隼雄。

记得他中等身材,像大多数日本男人那样一身西服,举止温文收敛。可是,即便他比一般日本男人多了一点和蔼的笑容,因为事先对他一无所知,我还是只把他当作了一位日本文化官员,我面对官员一向不知该说什么好,何况是一个初次见面,除了彼此“请多多关照”而注定无法真正交流的日本官员,于是,我们寒喧了几句,交换了名片,就没有交谈。酒会上每位作家一一致辞,外国作家都由专人翻译译成日文,而我一时兴起,提出不用翻译,自己用生疏的日语致辞。记得在我说的时候,站在我一侧的河合隼雄一直笑着,可能还点过一两次头,当我讲完,自己忍不住笑起来的时候,他也笑着,大力鼓掌,掌声响亮。现在想起来,那不仅仅是他作为文化厅长官“职务行为”的礼貌,可能更是一位心理学家,洞察一个外国人那样做的心理压力,因此给予的额外的鼓励和友善吧。

可惜我不知道自己面对的是一位了不起的心理学家,而只是将他当作一位那天出场的身份最高的官员,虽然身份最高,也只不过是一位官员。虽然那天我的服饰、谈吐、举止在表面上应该还算合乎礼仪,但真正的他——这样的一位心理学家和作家,是应该得到我发自内心的敬重的。对于这一点,河合隼雄应该会感觉的,没有得到那样的敬重,他不会在乎,在乎的人,是我。尤其当我知道,在我见到他之后不到一年,2006年8月,他就因脑梗死而陷入昏迷状态,2007年7月去世了,这种在乎就变成了愧疚。

我不敢说我见过他,因为虽然我们在东京交换过名片,也交谈过几句,甚至还彼此鼓了掌,但是当时的我,全然“不知”,又“无心”,所以我其实不曾见过河合隼雄。当面错过,再无机会,就是如此。

在此之前,这种心情,我只在汪曾祺先生去世时体会过。

幸亏我成为河合隼雄的读者。那么我还是可以从书里得到教益。我们的初见是《心的处方笺》,再次相见是《爱哭鬼小隼》,因此我依然可以时时到书里听他语气平和地聊天。

在《心的处方笺》后记中,河合隼雄写道:“现在是不是一个不太了解常识的时代呢?所以,就终于到了连常识到可以出书来卖的时代了。……出现了许多有好多知识但却没有常识的人。……媒体一类的地方,总容易拿‘非常识’当作卖点,所以也许会让人产生‘没有常识的人会比较有价值’的错觉。可是对于不了解常识的‘非常识’,我可是喜欢不起来。”

我会反复重读河合隼雄。边相遇边错过,是无缘;边错过边相遇,是另一种缘。

而现实的喧嚣动荡、世事的反复无常和人情的趋利避害,常常会遮蔽或者扭曲常识,这样人就失去了避免迷失与癫狂的最后基石。需要经常重读一些谈论常识的书的,也许不止我一个人吧。

【作者简介】

潘向黎 | 腾讯·大家专栏作者,南京大学文学博士,文汇报特聘首席编辑。