文 | 陆波

早在2015年年初,有媒体报道称,海淀区政府有意颐和园、玉泉山之“三山五园”历史文化景区的核心区域恢复部分标志性古建筑,其中包括恢复功德寺山门。这引起了我对这个神秘寺院的极大兴趣。

消息来自年初,但到了年尾还没有什么动静。可是年尾有一部轰动时下的京味电影《老炮儿》,提到过颐和园后边“有一野湖”,里面的“炮儿”要到野湖“茬架”。我那已经熄灭的兴趣小火星再次点燃。所谓“野湖”,好歹是个湖,也是有着一大片水面的地方,不会是后来又有媒体来附会的北坞公园里面一个小坑塘。我推测《老炮儿》里说的野湖还是昆明湖,只不过在它的西北岸,草荒人少,貌似比较“野”。

这让我想起昆明湖几百年的变迁,所谓翁山泊,所谓西湖,而那曾经苍野茫茫的水面北岸矗立过一间辉煌壮丽的大寺院——宣德皇帝敕建大功德寺。由此,关联起史料记载的这间寺院的风水命门——白虎口,其地坐落着明朝景泰帝之陵寝。这些在我脑海里不经意间相互串联,但世间的因缘契合都是发生于不经意之间而昭示的某种内在瓜葛。

不过,寺也好,陵也好,因缘的起点应该是一座桥。一座桥会记忆许多故事,特别是历经岁月磨砺的古桥,踏过桥的人多了,带过来带过去的心情便是五花八门,能讲不能讲的故事更是纷繁离奇。

▲ 光绪年桥寺陵位置图画

▲ 光绪年桥寺陵位置图画

▍一、缘起青龙桥

在颐和园北端昆明湖水闸入水口,向北望去,便可见一座叫“青龙桥”的小桥跨河而立,貌不惊人了无雕饰。

如果我说它是一座始建于元朝的古桥,有人信吗?到跟前查看过这座桥的人一定大失所望,普普通通,跨过京密引水渠,通往一个仿佛七八十年代的镇子——青龙桥镇,当然,现在已经没有这个所谓镇的编制,应该叫青龙桥社区或街道,但它实在是一片与现如今的北京严重脱节的地方。原来低矮的房屋伴随大都市的现代化建设变成一通私搭乱建、杂陈无章的堆砌,典型的城市边缘化的守望者,似乎跟不上时代的步伐而依旧在过去的时间里打转。

是的,青龙桥雕刻了多少过往时光!那时过桥的某些人将繁华都城留在身后,满眼苍茫,若离若失,不知此身一去何处安身立命。

1900年8月15日,庚子事变,八国联军压境北京城。清晨六点起驾,慈禧率宫廷100余人的所谓“西狩”车马,穿过青龙桥,折向西北,经红山口、望儿山、西北旺,宿贯市(今西贯市村隶属昌平阳坊镇),第二天过南口出居庸关。如此逃亡,足以看出大清朝朝廷步履维艰,仓皇疲弱,皇家人马跑了足足两天才算跑出今天北京这个范围。

按照当时的记录,慈禧太后清晨起驾,在西直门外倚虹堂小憩,中午到达颐和园仁寿殿用膳,那么他们出颐和园北门过青龙桥应该已是中午过后。正是炎夏,一干赶到颐和园的亲王大臣与慈禧太后一同过桥,大臣们被慈禧破口大骂一番,想必此一行人都是心绪黯淡,羞愤难当,与其说是个流亡朝廷不如说像难民般拖沓凌乱,即使是郁郁葱葱的夏季也是一片荒凉心境。

想着大清河山就这样被抛在身后,两宫仓皇西行,前途未卜,他们彪悍骁勇的祖先在1644年入主北京城的震天豪情,早已化作过眼烟云。但这个对比也不至于激起他们殉国的贞烈。跑吧,过了桥便是真正的离开北京城,离青龙桥东2里左右的地方,今天中央党校大有庄一带设有出城的城关。

这座古桥只是庚子之变这出大历史剧里的小角色,就如同站在更远处的大清子民无足轻重,只有迷茫地目送皇族很衰很衰的一干人等,绝尘而去。

今天看这座桥太普通不过,经过近代全面修缮,古意只是若隐若现,水泥桥面,护栏压制些刻板花纹的预制板,粗糙不讲究,与无数条跨越河道的普通小桥没什么区别。但你离开桥往远处的岸堤一站,回首再望,那有着漂亮弧线的单孔拱洞上是颜色略浅的花岗石,弧度流畅完美而现彩虹卧波之神韵,桥身及桥基以大块青石板紧密叠砌,角度咬合精准,坚固精巧实用,这种单拱式造型桥无疑正是我国古代工匠智慧之作,无论后世整修过无数次它被雨雪风霜摧残的外表,它的骨架就那么好好立着,支撑着,没有改变。

这座古桥建于元朝郭守敬兴修京城水利之后。

元朝定都北京建造都城,名为大都城,为了解决外运货物运输至大都的漕运问题,朝廷任命一位河北邢台人郭守敬担任领都水监事一职,专理此事。

当时南方粮食调运大都是经过大运河进行南北航运,但大运河的终点只到通县,从通县到北京就不得不靠陆路运输。在那个马车拉运的年代,这段路途不近,且十分艰辛,经常会发生人畜的疾病死亡,粮食霉烂糟踏非常严重。郭守敬主持开凿了通县直连大都城的运粮河。但挖河必须补充水源,让大船浮起来航运,形成有效漕运。水在何方?

郭守敬把目光转向地势更高的北部、西部山区。他实地踏勘,利用西北高东南低的地势特点将昌平白浮村神山泉等系列泉水引导经西而南下,再汇合香山、碧云、玉泉山诸泉,以修葺水渠的方式汇集到七里泊(也称“七里 ”或“大泊湖”),它是众所周知的今天颐和园昆明湖的前身。

那时候七里泊近乎一自然湖面,其主要水源来自西山诸泉,但在郭守敬的水利工程下,他将昌平之水、西山之水统统导入兴修的水渠——白浮堰内(即今天的“京密引水渠”前身),自北而南注入七里泊,相当于把它当作为一个调蓄水库,进而再继续开凿河渠(今天的昆玉河前身)向南流入大都城,汇入积水潭。进而以开挖通惠河至通县连起大运河,形成有充足水源补充的运河航运体系。

这项看似宏大但实际用了巧劲的因势利导工程至今都在福惠京城。

想想看,如果没有这条水脉来滋润京城中心各个海子湖泊,今天所谓内城的诸海子——什刹海等就是一片枯地而已,那是多么没有水之灵气的城市。工程始于1291年,历时不到3年。1293年初秋,忽必烈由承德避暑归来,过积水潭,已看到“舳舻蔽水,樯耸楫晃”,南方的货船已来到大都,想必是龙颜大悦,赞叹好一派繁华景象。

就是修了这条白浮堰,把原来居住于水渠进入七里泊入水口一带的民众交通阻断了,所以当地居民为往来方便修建了一条石桥。原来这个地方叫碾庄,也叫七里泊,可以想象是相当大的一片水面,由于有了这么一座桥,人们又以青龙之瑞名命名之,久而久之,这个地方就改叫“青龙桥”作为地名了。

《明一统志》记载:“七里泊在碾庄,源自昌平州,东南流至宛平县,合高粱河,青龙桥跨其上。”到了乾隆《日下旧闻考》时,说明其演变:“七里泊、碾庄系旧地名,今土人(指当地人)惟通称曰青龙桥耳。至青龙桥在万寿山后西北隅,水势经东北流,不由东南。“明统志”云与高粱河合,乃不谙地形之说。”可以想象修编《日下旧闻考》的人在嘲笑明朝人分不清东南西北。高粱河即是北来之水进入都城积水潭的河道,现有京城西直门高梁桥可参考大致路径。

我必须厘清两个称谓,今天颐和园万寿山在元朝时不知叫什么,在明朝叫瓮山,也叫畑(音“田”)山,直到乾隆帝修大报恩延寿寺后改名万寿山。昆明湖元朝时叫七里泊、大泊湖,明朝至乾隆时叫西湖,后也被乾隆改为昆明湖。跟我们今人游颐和园一样,每逢花红柳绿的春天,京城里的男女老少也是相扶相拥着来这里春游赏景,有文化的也是吟诗作对。

“土人必曰西湖景。”编纂《日下旧闻考》的大人们虽然有点嘲笑草民之意,但也是说明这里作为春花秋月郊野揽胜之地由来已久。

▍二、功德寺的废建之间

这一切的郊野公园也好,皇家苑囿也好,都在青龙桥之左岸。而除去生计百姓,某些怀揣另一番心境的人过桥之后,则走向另一个脱离世俗的世界。

跨过青龙桥向左,将可抵达一间规模宏丽的皇家敕建寺院——功德寺。该寺始建于元,几经兴废,现今遗址难寻,但近年有出土的石碑、石兽证明其曾经的存在。

跨过青龙桥向右,是东西纵延的群山,不高,太行山落在京城最后的余脉。这里也可称之为京城的第二明陵区,只不过大多荒冢难寻,唯有金山口景泰陵安然而立。

这真是修行来世与超度往生的两个方向。走向这两个方向的人都似乎像是腾地而起的云,飘乎乎云山雾罩,弃俗世万缘空濛。

前言道,功德寺今已无存,但依靠一位了不起的的美国摄影师西德尼·戴维·甘博(1890年7月12日-1968年3月29日)无意中拍摄到的一张照片,可以确定大致遗址。这张从玉泉山高顶专门拍摄颐和园佛香阁的照片,不经意地把上世纪初功德寺残留的 重檐庑顶大殿拍了下来。而据资深摄影人士的计算推定,重檐庑顶大殿即是出土若干文物的地方。这间寺院始建于元朝天历二年(1329年),历经元、明、清,屡建屡废,最终在民国和新中国建立后被一点点彻底消灭。

▲ 西德尼·戴维·甘博从玉泉山高顶拍摄的佛香阁、功德寺

▲ 西德尼·戴维·甘博从玉泉山高顶拍摄的佛香阁、功德寺

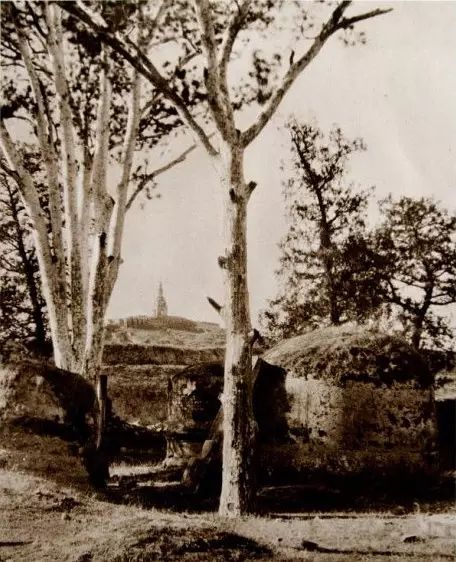

▲ 从功德寺旧址可以看到佛香阁

最初的寺院敕建活动记载于《元史文宗纪》中“天历二年” 相关的三段文字:

1、五月,以储庆司所贮金三十锭,银百锭,建大承天护圣寺。

2、九月,市故宋太后全氏田为大承天护圣寺永业。

3、立大承天护圣寺营缮提点所。

以上这三条信史记载的内容包括了功德寺的前身——大承天护圣寺由皇家出钱于天历二年(1329年),购买已故南宋太后全氏家的田产作为大承天护寺的永业田,即归属寺庙的田产。

这里可以看到一个很奇怪的信息,南宋朝廷降元,一方面是军事战败,被元军直取临安,另一方面,元朝也对亡国之君给与了宽大安抚。宋恭帝当时只是个5岁幼主,他的母亲全氏带着他跪地接受忽必烈诏书时听到“免系颈牵羊”,也就是对他们宽大处理,可免受请罪之辱,给一条活命时,全氏竟然哭了起来,对宋恭帝说:“承蒙天子的圣慈,才使你活了下来,你应当仰望宫阙拜谢大元皇帝。”

后来,元朝大将伯颜把宋恭帝带到上都,全氏也跟去。元朝授予他开府仪同三司、检校大司徒,封为瀛国公。忽必烈对降元的皇室还是进行怀柔安抚,赐与了官爵和宅地,将他们最终安置在大都。当然,到了1329年,无论宋恭帝还是他的母亲全氏都已过世,但他们受忽必烈分封的田地还在,恰在大都的七里泊一带,元朝官方还向他们的亲属回购了这块土地,也就是说功德寺是在元皇室赐给南宋投降皇室的田地上建立起来的。

凡强者往往以对弱者的宽宥更以显示自己的强大,可见忽必烈以如此胸怀,亦是显耀其胜利者的优越感。他赐予宋朝降帝及家庭的是一块风水宝地,依山傍水,被后世选作皇家寺院之址。

从兴建时间上算,寺院建于孛儿只斤·图帖睦尔(元文宗)当政之初,也就是天历二年(1329年)五月。七月时,他请回驻扎察合台的哥哥周王和世剌并诚意禅让了帝位,和世剌成为元明宗。可元明宗只做了一个月的皇帝便暴毙而亡,史称“天历之变”,后世怀疑和世剌是被毒杀。

到了9月,朝廷征用已故宋太后家族土地以用于寺院时,政权又回到了文宗手上。所以大承天护圣寺由元文宗敕建无疑。但元文宗驻跸这间寺院次数应该很有限,因为三年后他就死了,后继者将他和太皇太后的御容画像安放入寺院,但跟进的奇事是寺院发生了一场大火,荒废了几年,至正年十三年(1353年)元皇室又花巨资修复。

这间寺院开始建立就号称“规制巨丽”,寺外有三方巨大平台,用于观花赏景。借景西山,临水之畔,可以设想,动荡的元朝宫廷政变频发,它偏安于远离皇宫的西郊山水之间,成为供奉佛祖修行佛法行办佛事的场所,仿佛乱世中一方安静的观察者,不参与任何意见。

进入明朝,由于宣德帝好佛且国家资金也还宽裕,对这间元朝遗寺重新修建。生活于正统至正德年间的李东阳(1447年7月21日-1516年8月17日)在《怀丽堂集》中这样记载:

“功德寺甚宏敞,后殿尤精丽,殿柱及藏经筒皆锥金。锥金者,布纯金为地,髹彩其上,以锥画之,为人物花鸟状,若绘画然。又有刻丝观音一轴,悬于梁际,此宋元物,寺僧云禁中所赐也。”

可以想见宣德年复建后,大寺更是奢华漂亮,殿柱子和藏经筒都是纯金饰面,再以锥雕铺陈色彩画出花鸟,一定是精美绝伦。至于刻丝观音当是南宋艺术精品,被元朝朝廷赏赐给了寺院。

宣德十年,宣德皇帝首次驻跸功德寺,留下鸾仗给寺里,自此后的皇帝都循此例,成为驻跸之所。后世为何驻跸,那就与其西北不远处的金山口有关了。而金山口之事,却要从明英宗说起。

明《琅琊漫抄》里记录了功德寺后殿壁画“工而丽”而引发的一个君明臣贤的故事。正统年间,太皇太后张氏会经常带着年幼的英宗来此游历,有一次实在是过于流连而忘返,在寺院后殿住了三夜才回宫。那时英宗大概在10岁左右(英宗9岁登皇位,即1435年,而7年后1442年张太后过世),人小心大有点多嘴,而且可以看出他小小年纪就开始信任那个后来差点害死他的宦官王振。他回来就向王振学舌此事。张太后和辅政大臣“三杨”当时为幼主英宗统领正统朝廷,对宦官有提防之心,王振等尚不敢乱说乱动。但王振听说此事后认为有违礼制,就教唆英宗在后殿秘密造佛像一堂。造好后向太皇太后禀报,说自己无以报答太皇太后大德,特意造佛像请入寺内。

老太后没有察觉这么讨巧的故事是太监编排的,还大喜过望请人刻金字经书也送入寺内。佛像、经书均安置于后殿,从此张太后再也不方便留宿寺内。这是一桩貌似微不足道的小事,表面看,明英宗年幼之时便已贤明机智,殊不知宦官以太后宫外留宿有违明朝礼法规制为由,开始操纵英宗了。

等到张太后和辅政“三杨”都过世后,英宗也长成英姿勃发的青年皇帝,开始管理朝政。正统十四年(1449年)发生了“土木堡之变”,英宗年轻气盛,偏听宦官王振无厘头的干政建议,竟然贸然亲征讨伐蒙古瓦剌部落也先,率领明军50万大军在土木堡(今河北怀来县)遭遇埋伏,死伤过半,大臣殉难好几十人,23岁的年轻明皇帝英宗也被也先掳去,转瞬间由贵不可言的皇帝变为阶下囚。这就是英宗没头脑的莽撞行为,虽然误国宦官也死于这场战争,但以明朝当时的国家实力,精兵强将,绝非应遭此惨重损失。

回顾中原皇帝或者说汉人皇帝被北方民族掠走的往事,大体有三。

一是如东晋末帝晋怀帝那样毫无血性气节,对着入侵者匈奴曲意逢迎,侵略者问他为什么自家兄弟骨肉残杀搞“八王之乱”,他说这是为迎接陛下(匈奴人)天意指引的“自相驱除” 。故钱穆《国史大纲》里评价东晋,无论皇族或臣子“毫无廉耻气节,尤不如胡人略涉汉学,粗识大义”。

二是如北宋徽钦二帝被掠走北狩,受尽金人折磨侮辱,客死五国城。后人说起便是惨状难言。有一个细节是,绍兴十二年(1142年)三月,宋金《绍兴和议》彻底完成所有手续。高宗生母韦贤妃同徽宗棺椁归宋。离行时,钦宗披头散发,抱住她的车轮,请她转告高宗,若能回南,他只要当个“太乙宫主”(就是一道人)就满足了,意即对王位早已心死。一代君王可叹尘埃落难!

而明英宗是第三类被掠走的中国皇帝,与前面这些情况不同,他至少保全了明朝君王的尊严、气节。还有传说他富有人格魅力,不少蒙古大臣对他折服钦佩。当然这也许是明朝官方自我宣扬,但也先确实只押了他一年就将他放回明都北京。汉人的心思就是揣测蒙古人是放他回来挑拨兄弟残杀,宫廷大乱而取自灭。这或许是不同族类之间思维方式的差异,蒙古人那时无非是向明朝要钱要物,他们拉着被俘的英宗到北京城下要挟要东西,没想到明朝当任的君王——英宗的弟弟朱祁钰根本不为所动。那英宗有何用处?杀了他后面有的是皇子太子的,不如放了,将来还留下一条与明朝缓和关系,继续交往获得财富的后路。

耳根子软偏听是英宗的毛病,而这种君王身边容易出误国官宦。英宗复辟后杀了国家栋梁大臣于谦,又是一大蠢事。但无论如何他熬过七年冷宫生涯,被忠于他的旧臣救出重登皇位,而大概天意,他那过于贪恋皇位的弟弟朱祁钰得病不治(又说被谋害),也命终归西。

▍三、景泰陵诸事

景泰八年,英宗天顺元年(1457年)二月,过了青龙桥往右转,再向西行,英宗将他过世的弟弟——景泰帝朱祁钰的灵柩送至西山金山口下葬。

明、清所指的金山口在今天通往香山的娘娘府一处,虽然康熙时就有娘娘府的地名,但今天再问当地人金山口为何地,估计都说不太清楚。大致的位置就是娘娘府一带背后的东西走向的山脉,不是很高,彼此绵延起伏,向东一直延续到百望山,向西与香山相连。今天这一区域的山岭就没有什么正式名字了,因为基本是军事禁区,连景泰帝的陵寝也围在某军队的干休所范围之内,很难靠近参观。

在明朝,金山口一带山岭简直就是明皇室除去十三陵后的第二墓地区,大小墓葬超过百余。原来主要是安葬早殇的皇子公主,从刚出生就夭折的到长到十几岁还没成年的,大多没有序齿(即排位)。所以英宗把当了八年皇帝的代宗葬在此处,可见其心中生出的怨恨与厌恶。而最初给景泰皇帝修的陵寝也只是亲王规格制式,因为英宗把他降到之前的“郕王”地位,还谥号“戾”。

但英宗去世后,继任者是英宗儿子朱见深,即成化皇帝,他解开了这个亲人之间的仇怨。在英宗最初执政时,朱见深原本就是皇太子。父亲英宗被俘后叔叔当政其太子位被废,太子换成叔叔的儿子,结果因缘自在,果报自在,叔叔的儿子竟然夭折(应该也葬于金山口),而他自己的父亲八年后又重新夺回王位,他又恢复太子身份。

这些惊心动魄的宫廷斗争让他从幼年起就倍感压力,落下口吃的毛病。不过他还是决心以德报怨,于成化十一年(1475年),恢复郕王朱祁钰的帝号,“恭仁康定景皇帝”,将原亲王规制的陵寝改为帝王规制。他说其实这是他父亲晚年的意思,儿子为父亲化解了这一段兄弟恩怨。

英宗一生跌宕起伏,从少不更事被宦官控制,到鲁莽冲动被蒙古也先掠走,再被弟弟打进冷宫七年,复辟后虽然他还是继续干了蠢事,如杀了保卫北京城的有功大臣于谦,糊涂还是糊涂,但跌宕起伏的人生使他的一生变成了一场砥砺磨练的修行,晚年逐渐变得怜悯慈悲。

他复辟改年号天顺第二年,怀念起在他9岁登基那年圆寂的“西天佛子”智光大法师,便命人为智光造像,还为画像题赞词,天顺四年又追封智光为“大通法王”。他对9岁之前有关智光的印象很浅淡,但人生残酷的经历,反将他更推向皈依佛法,有了某种程度的放下及看空的思维。

他在临终前更是慈心大发,做了两件大善事。一是释放从永乐朝就开始被囚禁的“建庶人”(建文帝的幼子文圭,靖难后方2岁,便被幽禁逾五十年,几乎是终身囚禁。他被释放后很快也过世了,走完了囚徒的一生)。其二,下旨停止帝王死后嫔妃殉葬的制度,被赞曰“盛德之事可法后世者矣”。

禁止殉葬妃嫔是英宗临终之前的恩典,景泰皇帝的唐贵妃没有这么幸运。她成为明朝最后一个被殉葬的妃子,葬于景泰陵中。而景泰皇帝那位深明大义反对废朱见深太子之位的汪皇后倒是免于殉葬,以“郕王妃”的身份活到年过80自然终老,且得到后来的成化皇帝朱见深的报恩与照顾。

▲ 景泰陵

▲ 景泰陵

妃嫔殉葬制度自英宗废止,后面帝王的嫔妃可以在帝王驾崩后继续在宫廷终老。对于那些在位比较长的皇帝如嘉靖皇帝,其留下的妃嫔就有30余位,除了四位贵妃级位置较高者葬昌平墺儿峪,其余都葬在了西山。所以约有100位左右的明朝妃嫔埋葬于金山口一带西山,还包括三位废后,其中汪皇后80终老后与景帝合葬,另两位废后也是以妃子规格埋葬。

北京西郊有民谚:“一溜边山府,七十二座坟。”说的是京西带“府”的地名,均为明代皇家坟地。可以看到“娘娘府”、“道公府”、“四王府”、“雍王府”、“申王府”等。这里的府即“墓府”或“地府”,

既然是后宫及景帝陵寝散落于金山口一带诸山林之间,形成了仅次于十三陵之后明朝皇室第二个颇具规模的皇族墓地,虽然葬的是妃嫔、废后废帝,但毕竟打断骨头连着筋,不一定是哪位皇子亲王的母亲埋土哪片山头呢。譬如崇祯皇帝登基后便向旁人打听:其生母刘淑女所葬何处?因为其母亲生前地位较低,在崇祯只有5岁时,因一点小事,被父亲朱常洛逼迫或虐待而死。因为朱常洛那时候是太子身份,唯恐父亲万历皇帝知道此事而废了他,所以对外称刘氏病亡,悄悄葬于西山。这个伤痛一直深深烙在崇祯幼小的心灵。

他一俟登基,就派人到金山口找到刘氏墓地,然后将刘氏遗骨移放十三陵庆陵,与光宗朱常洛合葬,就是说庆陵最终挤进了三位皇后——郭皇后、王皇后,还有这位刘氏。崇祯才不管这些,还追封她为孝纯皇后。这就是为母亲翻案的例子。

英宗过世,景泰皇帝平反,每到谒陵时节,后续的皇帝们都会巡幸金山口,大小亲王外戚亲属难免也是会记挂这些逝去的妃嫔祖宗,墓地在一定时期还是有人看护管理。皇帝及皇亲们拜完陵墓,一般都到功德寺休息游览,所以走过青龙桥的这一祭拜游览之路线在明朝一直延续着,尤其在宣德皇帝重新修建功德寺之后。

清《正觉楼丛书——人海记》把寺庙与墓地结合而记:“功德寺旧名护圣寺,直金山口,与景陵相近。宣德朝,雪峰大觉禅师驻锡于此,宣帝御赐诗:当年天下选高僧,独取尊师第一名。即指雪峰也。园陵自景皇帝外又有怀献、悼恭、哀仲、庄敬、宪怀、献怀、悼怀故太子七,卫、许、忻、申、蔚、岳、景、颖、戚、蓟、均、靖、邠、简、怀,悼故王十六。殇主二十六。仁宗妃三,宣宗妃一,英宗妃宪宗妃十二,按史皆葬金山与景陵相属,凡五十三园今不可别识矣。”事实上埋葬的皇室成员远不止于此。

皇室去金山口祭灵,然后来到寺里歇息游览,这些活动一般安排在清明扫墓踏青之时,有记录为证:“功德寺,在西湖上,元朝敕建,曰大护国圣寺。至本朝宣德年重修,敕赐今名,乃圣驾谒陵驻跸之所。地临西湖,一望无际,每夏秋之间,湖水泛溢,鸥雁往来,落霞返照,寺景如画。”(沈榜《苑署杂记》)

但是,到了嘉靖皇帝,功德寺再一次被毁废。原因来自嘉靖皇帝的一次坏心情。那年他去谒景帝灵,宫内官认为金山口路太狭窄,拓宽了数十尺,有懂风水的人就说,这条道是功德寺白虎口也,虎口张开了就不利于寺。听了这话嘉靖也没说什么,拜完陵回到功德寺休息,吃罢中饭,皇帝在廊庑散步,“见金刚像狞恶”,被惊吓而后大怒,找个理由说这个寺庙建的规制不对,逾规逾距,僧人看着也不法修行的样子,找了些闲茬儿,把僧人轰走,就把功德寺撤废了。

毛泽东说读明史就生气,他说:“《明史》我看了最生气。明朝除了明太祖、明成祖不识字的两个皇帝搞得比较好,明武宗、明英宗稍好些以外,其余的都不好。”一生坎坷屡犯错误但回归慈悲的英宗还被归为“稍好”的,嘉靖这样的肯定被归为“不好”之列。

嘉靖表面上讲礼仪规制,譬如他登基后为给自己的父亲封个“睿宗皇帝”不惜和众护礼大臣争吵了三年,最后还是用皇权压制以“血溅左顺门”事件结束所谓虚伪的“礼制”之争。明朝皇帝礼佛的居多,但嘉靖是例外,他好黄老之道,偏好求方士炼丹,以求长生不老。所以他在拜谒景陵路上听闻“白虎口”之说,早就令他不悦,回到功德寺里再观金刚像,定是内心的道、佛交锋的心思全面大爆发了,便找个不合规制的借口把功德寺废灭了。

▍四、兴废之间

说来也是蹊跷,功德寺自元朝兴建,历朝都是一建一毁,元朝是被大火烧过一遍,明朝宣德复建又被嘉靖毁弃一次。到清初,寺院应该还在,只是荒芜凄凉,屋墙頽圮。康雍两朝也无人理会。而西山一带金山口明陵墓群也因明末清初改朝换代,大多失于修葺,甚至灭失无寻。《日下旧闻考》只是这样一句话描述乾隆年间的金山口明景陵:“明景帝陵今封树如故,陵前恭勒御制诗碑亭。”按照明朝资料记载,金山这一带山林大多是白杨树及樗树(就是俗称的“臭椿”),按照成化改修帝王陵后应以松柏等高贵品种的树木为封树,也就是经历战乱,这些树木未被砍伐盗卖。

乾隆时代也是大举兴修复建佛寺的时代。对于青龙桥外这两处遗迹,乾隆均下旨复建或维修,而且喜欢留下文字的他在这两处均留下诗文。

乾隆复建功德寺于乾隆三十五年(1770年),复建原因有二:一是功德寺恰在昆明湖之西北岸的尽头,紧邻西侧玉泉山之静明园,本身就与乾隆年间举建的清漪园有关联性,从畅春园到香山形成一条长达十几公里的西郊皇家园林带。另一个原因是他自庆六旬寿辰同时更是孝敬他笃信佛教的老母亲崇庆老太后八十大寿。乾隆朝这类好大喜功以财力支持广修佛寺,扶植佛教的事例不在少数。

乾隆特为功德寺复建完工做碑记一篇——《御制重修功德寺碑记》,内容如下:

道海淀经青龙桥,折而西,距玉泉山麓不尽于二里,有遗刹一区,重门三涂,不可识已。延睇香积,颓垣离立艿荄间。讯诸土人,曰:是功德寺也。

考元史,文宗天立二年建大承天护圣寺,而都穆《南濠集》称功德寺旧名护圣寺。蒋葵《长安客话》载寺修于明宣德初,及嘉靖中车驾驻此,见廊庑金刚像狞甚,心悸,因坐僧宫殿僭逾罪,撤去之。寺竟废盭,怪哉!有明阉焰滋炽,若瑾、振辈横作罔禁,顾犹毁兹寺,使胜国名迹就湮,于意何居?爰诏将作,兹寺久着图志,且当静明园跸途,乃者岁庚寅为朕六袠庆辰,越辛卯恭遇圣母皇太后八旬万寿圣节,宜加厘饬,用迓鸿禧。其出内帑缮而复之。暨所司以落成告,则材致工完,自层闉周阿,登登戢戢,以逮旛楔钟鱼,靡弗严净具足。夫其背倚嵚岑,栴檀蔚森,迦陵啭梵,六时送音 ,非功德之林耶?面俯湖堧,神瀵奫潫,耨池分罫,条衣水田,非功德之泉耶?然而朕之记之,讵惟在是!

朕尝言,以兹功德无量无边。必进而讃之曰:不可思议。夫不可思、不可议者,特从其波及一四天下,一切众生随分圆满,末由举似而为言耳。其在能仁有建立之功,有精进之德,固无一息不心之以为愿而身之以为行。无量寿佛经所以有善思议菩萨之目,又岂容委之不关思议,辄自弛其担荷哉?正如古帝者致巍乎焕乎之盛美,持不矜不伐之渊冲,其功德至于民无能名,而方其食旰衣宵,常于一堂命礼乐工虞之佐,吁咈都俞,相与动色而交儆。凡皆起于思之精议之熟,而后不识不知,被之者亦并忘乎思议,其为无量无边也,以证帝释真诠,亦若是则已矣。斯尤其可记者。至虞集寺碑谓始作土功时,得古金铜事佛仪器于地中,以为先有密契。《帝京景物略》谓寺僧板庵能役木球使者出外募金,直袭唐咸通中正觉禅师轶事,傅会其说,盖皆夸功德而涉思议,其义转堕,又奚足云!

这段洋洋洒洒的碑文题记很像一篇帝王论文,很有可能是他身边的如于敏中之流根据乾隆各种议论言词而记录成就。最有趣的是乾隆说功德寺虽有好山好水可依持,山林泉水可谓功德之山功德之水,但此寺可并不仅限于此。于是他对佛经常常提及的“不可思议”一词加以诠释,他认为“不可思议”并非“不可思不可议”,而“凡皆起于思之精议之熟,而后不识不知,被之者亦并忘乎思议,其为无量无边也”,也就是他理解的佛法真谛在于思议精透而法力无量无边。

另外乾隆在这篇碑文里又议论了关乎“思议”的两件事,第一是嘉靖灭寺之说,出于帝王之间的惺惺相惜,他认为此说荒诞不经的——“怪哉”!一定是明朝那些误国的宦官刘瑾、王振捣乱导致寺庙被毁。

从这一点可见乾隆的刚愎不讲理,这两位太监都是嘉靖朝之前的太监,嘉靖游历之时他们已经死了几十年甚至一百年了,但乾隆帝想着这二人的可恶,还是把毁寺的罪名加给他们。

另一桩关乎“思议”的事是有关寺庙曾经的“走地神球”之说。《帝京景物略》记录的是功德寺在晚明的情形,说那时功德寺被废后就剩下个山门,破屋几间,僧人没了寺庙就在附近水田做农事,但破屋里供着一木球。据说功德寺初建好之时有名板庵禅师可以指挥木球去有钱人家化缘钱财,说这木球“大如斗”,没有腿就自己走动到了有钱人家就一跳一跳如叩头作揖,人们看了就笑然后钱财打发它。乾隆拿这个神通传闻说事,说这就是个唐朝正觉禅师轶事的附会,为夸大佛家功德神力而关乎“思议”,把意思搞坏了。在此,乾隆再次强调了“思议”的精神层级,而不希望被庸俗化地神通附会。从这一点看出乾隆对佛法观还是比较探寻究竟真谛,不与愚众之神通附会苟合。

乾隆皇帝爱发感慨议论的毛病自然不会放过功德寺白虎口那边的景泰陵。他去金山口查看了景泰陵的位置地势,惊叹风水之妙唯恐冲了他重金修葺的功德寺,进而对本朝不利,就命人在陵前设了八个大土石墩子,以防明朝阴魂扰乱本朝,但从民国时期照片等未看到这一迹象。

▲ 德国摄影师赫达·莫里逊20世纪30年代拍摄的景泰陵

▲ 德国摄影师赫达·莫里逊20世纪30年代拍摄的景泰陵

不过几乎是乾隆复建功德寺的同一时期,乾隆三十四年(1769),乾隆帝在景泰陵碑的碑阴刻上御制诗《明景帝陵》及按语,之后又对景泰陵进行了简单维修,将祾恩门改建成了祭祀的享殿。现存的祾恩门为硬山顶,上覆灰瓦,与明时“黄瓦单檐”的记载不符,黄瓦是帝制的标准,此举也很是不尊重景帝的帝王尊位。此外,乾隆的文前题诗也是满含批评与说教,谈古论今,教育旁人,很有今天爱国主义教育基地式的异曲同工之妙。他的诗(含序并跋语)是这样写的:

迁都和议斥纷陈,一意于谦任智臣。挟重虽雲袪恫喝,示轻终是薄君亲。侄随见废子随弃,弟失其恭兄失仁。宗社未亡真是幸,邱明夸语岂为淳。

按景帝任于谦排群议而力战守,不可谓无功於社稷,独是英宗还国,僻处南宮,事同禁錮。而废后易儲有贪心焉。天道好还,子亦随死。终於杀礼西山,实所自取尔。然英宗亦岂得辞寡恩尺布之讥哉。至於于谦社稷为重之言,盖出于吕饴甥丧君有君及公孙申为将攺立晋必归君之意,后世愚儒无不以是为韪。夫君犹亲也,亲为人执,为子者,不披髮缨冠而往救之,以示不急,其可乎?则欲之獄亦有由來或犹以为非英宗意,是真不识事体者之言耳!然则当時宜从和议乎?曰:不共之雠安得与和!善治甲兵以从其后如岳飞之力战迎二帝,天下其谁非之!

这段诗文是告诫旁人君臣之间有失体统的危害性,并对所谓“于谦冤案说”进行批驳。他指责英宗代宗之间“弟失其恭兄失仁”,弟弟贪恋皇位,废后(废英宗之皇后)易储(更换太子),结果天意难违,自己儿子做了太子却是短命,自己也薄葬西山,真是自取果报!于谦这个人虽然有功于保卫京城,但毕竟是有负皇恩,轻慢了皇帝(指对英宗),所以英宗杀他是必然的。后世找了无数的借口,拿吕饴甥、公孙申的护君佚事说事都是说不通的,是愚儒思想。君王就犹如至亲,君王被抓为人质(指英宗被也先掠走),做臣子的还不“披髮缨冠”赶紧去救驾,还表示不急,能行吗?还有人说处置于谦并非英宗本意,真是不识事体之人所言!如果像岳飞那样力主战事,真心想迎回二帝(即被金国掠走的徽、钦二帝),这样的大臣天下谁能说他有错呢?

乾隆帝是一个喜放厥词的皇帝,什么时候都不忘教育身边臣子要忠心朝廷爱戴君王。所以,他在景帝陵前的石碑上刻上这么一段是有心教育大家以史为鉴的。君就是亲,要像爱至亲父母般爱他这个君王以及大清帝国。每每读到如此惟君独大的妄言,也可视为是给那些愚忠臣子的反面教材。

乾隆之后,清朝的运势开始下行,这些日常无实用价值东西,寺院,陵寝,美其名曰叫道统传承,但社会动荡民生困顿之愈烈,上到官府下到民间大概都没有心思体味太平时期衣食无忧后的文化玩味。至于乾隆之后,无论功德寺还是景泰陵,逐步消失于视野。从上世纪初年功德寺的照片看,大殿、山门仅存,但似乎又回到了“延睇香积,颓垣离立艿荄间”的状态。金山一带的明陵也是被盗挖的相当厉害,原先守坟的监守自盗,甚至坟墓附近稍微值钱的树木,如松柏等几乎盗挖一空,这便是乱世的景象。民国期间,落魄的清朝亲王甚至自挖祖宗坟地,变卖坟地树木都很寻常,更不用说流民游荡在这些几百年前的坟茔之间,难免滋扰。

▲ 上世纪初功德寺一带

▲ 上世纪初功德寺一带

▲ 赫达·莫里逊上世纪初拍摄的金山无名明朝宝顶

建国之后,功德寺渐渐夷为平地。有一所玉泉山中学大约在原址上存在过一段时间,那是上世纪60年代到70年代期间。有当年玉泉山中学的学生说当时有教室还是使用着残破的大殿,也就是说大殿至少残留到70年代之前。但后来不知什么原因该学校因调整而合并到哪里就不得而知了。功德寺便彻底消失。

今天在功德寺原址上有一所修着仿古院落的单位——“海淀区学校后勤管理中心”。因为在这个单位修建过程中从地里挖出功德寺老照片上的山门前石雕神兽(天禄)以及乾隆御碑一座,这些文物也有当年甘博照片为证。石碑正面镌刻的是乾隆三十六年《御制功德寺拈香作诗》,碑阴即是前文提到的《御制重修功德寺碑记》。所以推测修建中学毁灭功德寺时就地掩埋了这些文物符合当时特定历史情境——捣毁很费力气,拉走,不知拉哪儿去,所以就地掩埋是最省事的办法。这真是万幸!

▲ 功德寺现址

▲ 功德寺现址

万幸之事也眷顾了景泰陵。虽然没有怎么保护重视,但景泰陵的幸运地被军事单位划在其红线范围,处在一个军事禁区之内。建国后,娘娘府一带有军队单位驻扎,如总参三部、军事科学院,一般闲杂人等倒是不容易靠近。据说,上世纪60年代初,景帝陵冢还有高约一米多红色宝顶。而70年代军队修建干休所时更是在此地搭建民工宿舍,宝顶处尚有水泥和地基痕迹是不是与那时候盖宿舍时有关尚需调查。

1979年,景泰陵被当时的“北京市革委会”列为重点文物保护单位,文物管理部门开始对景泰陵进行整修。2001年,景泰陵被公布为全国重点文物保护单位,经过政府出资修葺,现在的景泰陵及周边环境已比较齐整,但修葺过程中有一件事没有做好:前文提到的乾隆题诗文的那方陵碑因为倒地,与基座断开,整修时也没有行家指点,结果重新放回基座给放反了,也就是说没分清碑阴与碑阳,如今面向碑亭之外的是碑阴面,就这么将错就错着,至今没人改正过来。

▲景泰陵乾隆题碑安反了

此外,陵冢旧址上还建了两个门球场在供干休所的老人使用。所以虽说已是全国重点文物保护单位,但其落座于军事单位干休所,至今为止,景泰陵也未对外界开放。

唯一被保留,被使用,被习以为常的是那座青龙桥,它是那么的有使用价值,便欣欣然地迎接着一个又一个新鲜的日子。不论庙也好,陵也好,修了拆,拆了修,寺院是修行祛除烦恼之处,陵寝是亡者的安魂之所,历经几百年,萦绕出那么多纷纷扰扰的烦恼之事,又因为人们的好恶情感便生出各种变故,反而没了应有的清净与安宁。

倒是唯有青龙桥,一套古代身骨,披了一副貌不惊人的现代水泥平凡伪装,谦卑地迎来送往几百年中的各色人等,或者说也输送了过桥人的各种心情与心思,它自己倒是浑然无觉的。让我想起杨绛先生那句话:“我和谁都不争,和谁争我都不屑”。如果青龙桥有“心”,这算不算也是它的“心声”?

几百年过去,还会有若干个几百年将过去,轰轰烈烈的伟大事件、伟大人物、伟大建筑,莫不是过眼烟云,该死掉的死掉,该倾颓的倾颓,而一座桥,甚至时间也忽略了它,在不同的朝代,它以不同的面貌存在,但只要它存在,就是它自有的修行。

2016/1/9于万柳海园

(本文原标题:《青龙桥外一寺一陵,元明清三朝风起云涌》)

【作者简介】

陆波 | 腾讯·大家专栏作者,律师。