咱中国人,信仰宗教的不算多数,但大体上,我们都相信:

善有善报,恶有恶报。

因此,社会才能维持正常运转。

但也正因为如此,当事实不符合这种因果报应观时,人们才会疑惑、焦虑:

为什么好人没有好报?

我们相信,如果好人总是得不到好报,那一定是他所处的社会出了问题。

可当我们回头看历史,这样的「好人得不到好报」的时代,真是太多了。

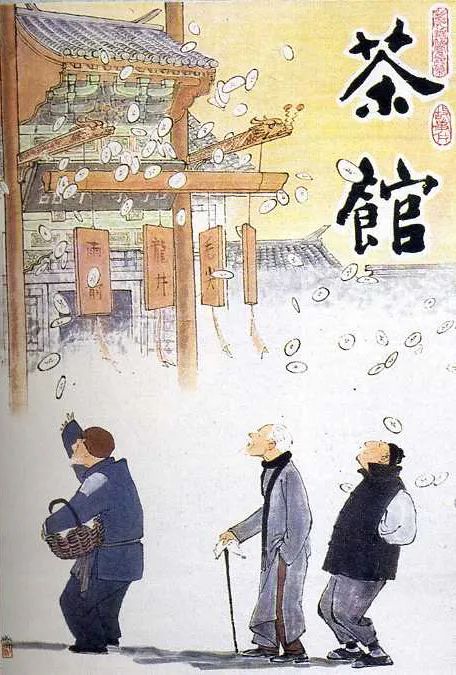

老舍创作的话剧《茶馆》,正是纪录这样一个时代的经典之作。

从1958年,被搬上话剧舞台以来,《茶馆》上演了60多年,依然是中国话剧的扛鼎之作。

1982年,《茶馆》被翻拍成电影,让我们有机会在荧幕上一睹这部经典之作。

《茶馆》讲述的是,发生在北京一个叫做裕泰的茶馆内,近半个世纪的变迁。

第一幕,发生在清朝,戊戌变法失败之后。

茶馆老板王利发,开门迎接八方客。

有提笼架鸟、玩蝈蝈蟋蟀、古玩玉器的八旗子弟。

还有下棋的,算命的,说媒拉纤的,喝茶聊天的。

三教九流,好不热闹。

但热闹的表象之下,却暗藏着危机。

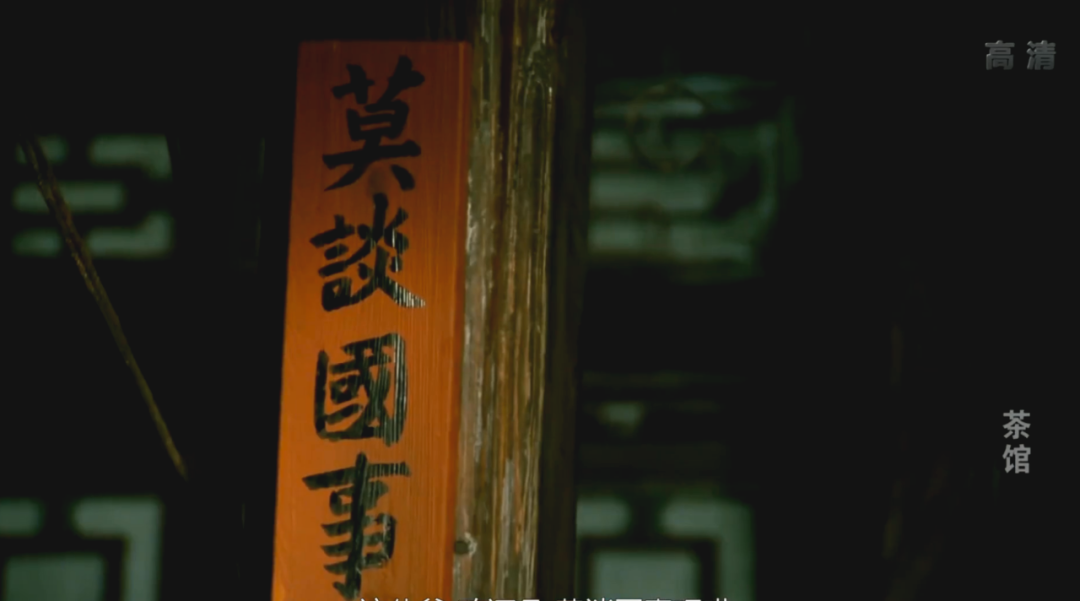

茶馆的显眼处,挂着个牌子,上书四个大字:

「莫谈国事」。

那是一个「以言入罪」的时代。

戊戌变法失败后,满京城都在抓谭嗣同的同党。

不小心说错一句话,就有可能进大牢。

但一身正气,痛恨洋人的常四爷,可不管这么多。

看见官兵不去打洋人,却在国人面前耀武扬威,他忍不住要批评两句:

哼,要抖威风跟洋人干去。

看见乞讨的母女要饭,有钱的大爷却不看一眼,他也要站出来给两碗饭吃。

但在那个年代,好人不一定有好报。

因为看不惯腐败、无能的大清朝廷,常四爷说了句「我看,大清国,是要完了」。

结果,却被茶客中埋伏着的清政府特务,抓进了牢中。

和常四爷一样,有心救国的,还有大老板秦二爷。

他家大业大,祖上留下的田地、房产,够他逍遥自在了。

可他一心只想收回房产,拢钱办工厂。

和那一代的很多商人一样,他相信实业救国。

只有在经济上摆脱外国的依赖,中国才能摆脱洋人的束缚,穷人们才能真正翻身做主人。

那是一个穷人要靠卖女儿,才能活得下去的时代。

宫里伺候太后的太监,还在作威作福,花钱买乡下人的女儿当老婆。

人贩子混得风生水起,生意络绎不绝。

而周旋在这所有人之间的茶馆老板王利发,则是一个八面玲珑,圆滑周到的人。

他不懂什么变法、革新,只知道「伸手不打笑脸人」。

甭管见了谁,多请安,多说好话,总是没错。

他相信,只要做个顺民,有个好人缘,不管到了什么时代,都有他一份生意可做。

可到了第二幕,袁世凯死后,军阀混战的时代,他的茶馆就开始经营惨淡。

赵钱孙李乱打一气,谁都不讲理。

打来打去,苦的都是老百姓。

为了适应新时代,王利发积极改良,把茶馆换了装潢,一派新气象。

唯一不变的,是墙上「莫谈国事」的条子,越贴越多。

但没料到的是,还没开张,巡警、兵痞、特务就都跑来收一笔保护费。

本以为清政府腐败,没想到了民国,腐败是每况愈下。

王利发虽然心里不快活,但他的生存法则,还是乖乖做顺民,花钱买平安。

不管谁来敲诈,他都要掏一笔钱,打好关系。

到了新时代,每个人也都换了新活法。

因为说了句「大清国要完」,就坐了一年牢的常四爷,出来之后,参加了义和团,跟洋人打了几仗。

可大清国到底还是亡了。

他开始做起了小买卖。

他相信凭自己的力气,不管到了什么时代,总有一口饭吃,不至于活不下去。

而当年给清朝当特务的人,如今摇身一变,当起了军阀的特务。

总之,谁给饭吃,他们就给谁跑腿。

揭发告密这样的「脏活」,帮谁干不是干呢?

讽刺的是,不论到了什么时代,这些没有原则,没有底线的,都是混得最好的那一批人。

到了第三幕,盼星星,盼月亮,好不容易盼到了抗战胜利。

可那些接收大员,进了北京,横行霸道,一点不让日本兵。

裕泰茶馆的生意也更加萧条。

只有「莫谈国事」的纸条越贴越多,字越来越大。

最后,到了耄耋之年的王利发、常四爷、秦二爷在茶馆重聚。

本以为自食其力,到哪儿都饿不死的常四爷,却越来越穷......

他一辈子不服软,敢做敢当,专门好打抱不平。

个人生活的困窘,他都不放在心里,只盼着国家能像个样。

可到了最后,日本人走了,国家却依旧混乱,他自己也落得连棺材都买不起。

他欲哭无泪,只能哀叹一声:

「我爱咱们的国啊,可谁爱我呢?」

秦二爷搞了一辈子实业,没想到日本人走了,自己的工厂却被政府征收。

如果好好经营也就罢了,最后却全被当废铜烂铁卖了。

一生为了救国费尽心力,最后落得什么也不剩,他也只能意冷心灰地感叹:

「应当劝告大家,有钱就得吃喝嫖赌、胡作非为,可就是千万别做好事。」

茶馆老板王利发,做了一辈子顺民,见到谁都鞠躬、请安、作揖。

可到头来,生意做不下去不说,连茶馆都即将要被人霸占。

一辈子没发过脾气的王利发,怎么也想不明白:

「我想尽了办法,不过是为了活下去,没干过缺德的事,我得罪谁了?」

「可那帮狗男女们活得有滋有味,怎么就不准我吃窝窝头呢?」

《茶馆》中出场的人物,先后有七十多人,要完整叙述他们的故事是不可能的。

但从三位主角的经历中,我们却可悲地发现:

不论是做顺民,还是自食其力,或是发奋图强,最后都行不通。

他们终其一生,盼望的,就是谁都讲道理,谁也别欺负谁。

可最后,却发现那些有原则,有底线,老实善良的人,一个个不是饿死,就是穷死。

那些没原则,没底线,恃强凌弱的人,却活得有滋有味。

电影里,做人贩子的,混得风生水起,还勾结官员,打算霸占王利发的茶馆,做贩卖妇女的生意。

专做告密、背叛之事的特务,永远都不愁找不到差事。

可像常四爷、秦二爷、王利发这样的老实人,却一个个落得穷困潦倒。

这到底是为什么呢?

当好人普遍得不到好报的时候,是哪里出了问题呢?

《茶馆》讲的是一个世纪以前的故事,但今天的我们看来,却仍然能产生许多共鸣。

这或许正是经典的魅力。

在这部电影中,王利发的扮演者于是之贡献了出神入化的表演。

每次他站在茶客面前,还没开口讲话,那站姿,那手势,那表情,就把一个圆滑、精明的茶馆老板形象,表现得淋漓尽致。

更厉害的是,他的神态、表情,完全表现出三个不同时期的王利发不同心理状态:从年轻时的春风得意,到中年时的痛苦挣扎,再到老年的心灰意冷。除了演员的精彩表演,最大的功劳,当然还是属于创作者老舍。在这部短短的话剧中,前后出场的人物,有名有姓的,就多达近50个。实业家说的就该是实业家的话,茶馆老板说的话,就像是茶馆老板说的。老舍一生不懂政治,但最亲近平民,他的作品,总是写出最底层人民的艰难困苦。从《骆驼祥子》到《茶馆》,那些平凡、善良的老实人,总是好人得不到好报。他总盼望着,在一个新的社会,人人都讲道理,谁也不欺负谁。1966年,写出《茶馆》之后仅仅十年,老舍在「十年浩劫」中,就受尽折磨。他被「革命小将」们当作「反动学术权威」游行批斗,又是挂牌子,又是下跪,谁看他不顺眼,就上去拳打脚踢一顿。终于,不堪羞辱的老舍,在一个早晨,独自出门,投湖自尽......