文/巴九灵

图/大威

1997年东亚金融危机爆发,好多国家穷得只剩下人了。但是,“人”如何转换为“经济”,补贴即将破产的国家呢?各国有各国的策略。

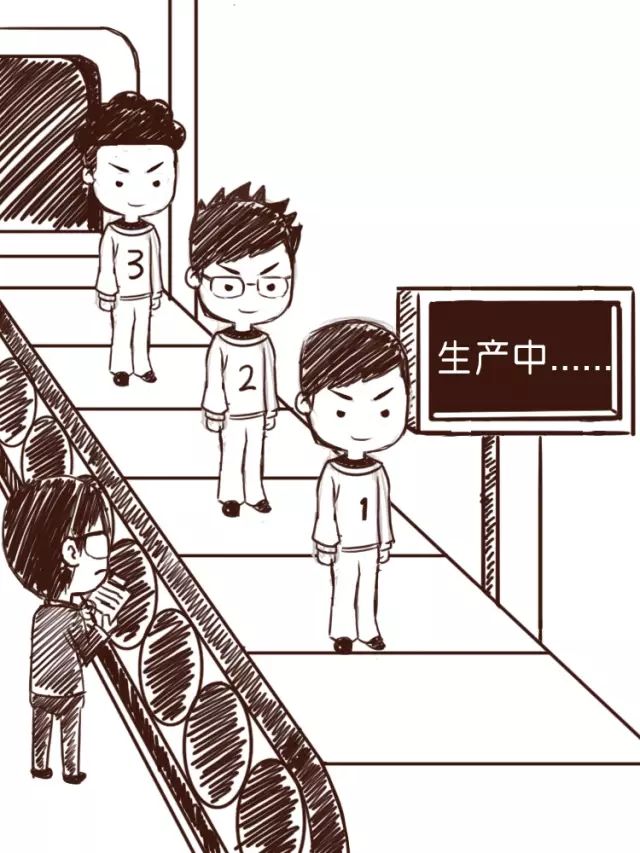

韩国人把文化当做生产线上的商品来做。如果把文化比做一杯水,它就不是一杯单纯的自来水,而是与一杯可口可乐一样是商品。它的迭代,它与消费者的关系以及它的利润获取,都被规范为一个工业化的生产线。

正是这样的文化产业战略,每100美元的文化产出可带动412美元的其它产业产出。而每一百万文化产业的产出就能带动15个人的就业,是制造业的两倍。文化产业的产出之多,收益之高,是有制度和战略支持做保证的。今天来介绍三个非常重要的制度安排。

在韩国留学的林达,有一天走在马路上。有个人递了张名片,问,有没有兴趣当明星。

林达突出重围,通过面试,并取了一个韩国艺名“朴米达”。她正想象着自己吃香的喝辣的,被一票票粉丝簇拥,在万人体育场掀起热浪,却因为经纪人宣布的练习生规矩,挨了当头一棒。

接下去就是日复一日的——

08:00-09:00 洗漱吃饭

09:00-11:00 进行形体训练

11:00-12:00 学韩语

12:00-13:00 吃午饭

14:00-16:30 表演课

17:00-18:00 晚餐

19:00-22:00 舞蹈训练

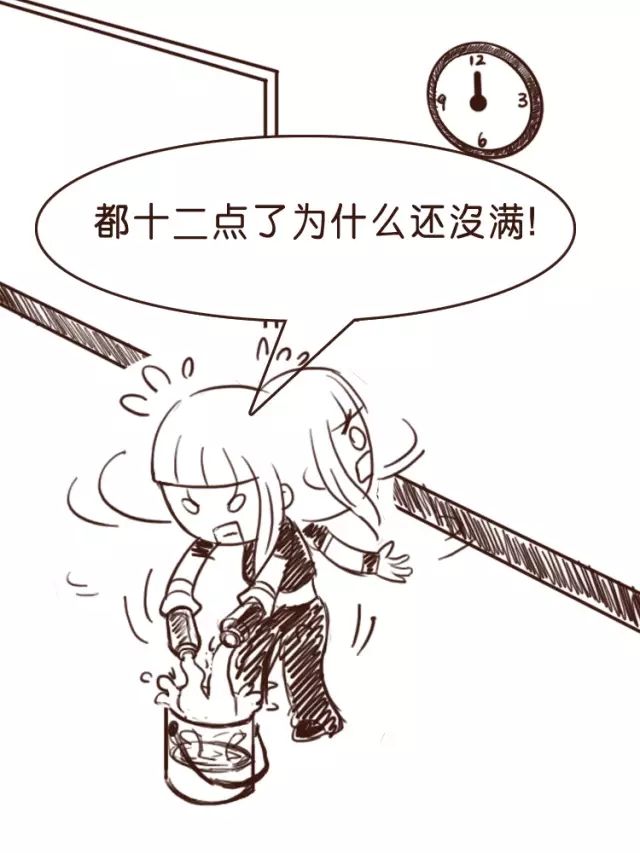

舞蹈训练的时候,教练总会给一个塑料桶,不久就需要把汗拧进桶里。桶里的水满了才能结束一天的训练。正所谓“苦海无涯回头是岸”,学员们也会变着法子偷懒,往水桶里吐口水、倒矿泉水。当然,大部分时候,大家还是Aza Aza Fighting。

一个抖动的动作没有练好,教练会特训三个月。

吃过酸甜苦辣,流过眼泪血汗。尽管如此,一百个练习生,最后能够走到镁光灯下的,只有10个,而那10个,能出名的,都不一定有一个。

终于,机会来了!公司组织分组PK,赢的人就能参加综艺节目,并且出道。不停有人被K.O。虽然遭受巨大挑战,但最终朴米达留了下来。

朴米达成功出道,脑残粉蜂拥而至。而其他失败的练习生只能打包回家,永远离开韩国演艺界。

虽说艺人是文化产业生产线上出品的商品,但毕竟是拥有主观能动性的生物。公司花了大价钱,也花了几百个人的青春,将朴米达捧到了镁光灯之下,如果其它地方有更高的待遇和更好的发展,她会跑吗?朴米达一定会摸着良心说“会!”

正因如此,韩国的艺人,大多是团队化的。少则三人,多则二十几人。

团队化出击给公司带来了稳定的保证——是公司避免明星跑路的重要方法;给公司带来了翻倍的收入——可以拆分去各地赚钱;同时,更形成了“韩星”这个产品的独特品牌文化——集体出现时,不失为一道引人注目的高颜值风景线。

韩国影视事业的核心,既不是青春靓丽的明星,也不是掌管大部分收入的经纪人,而是一群中年大妈——编剧。她们研究全世界的文化产品,改装成韩国的元素。

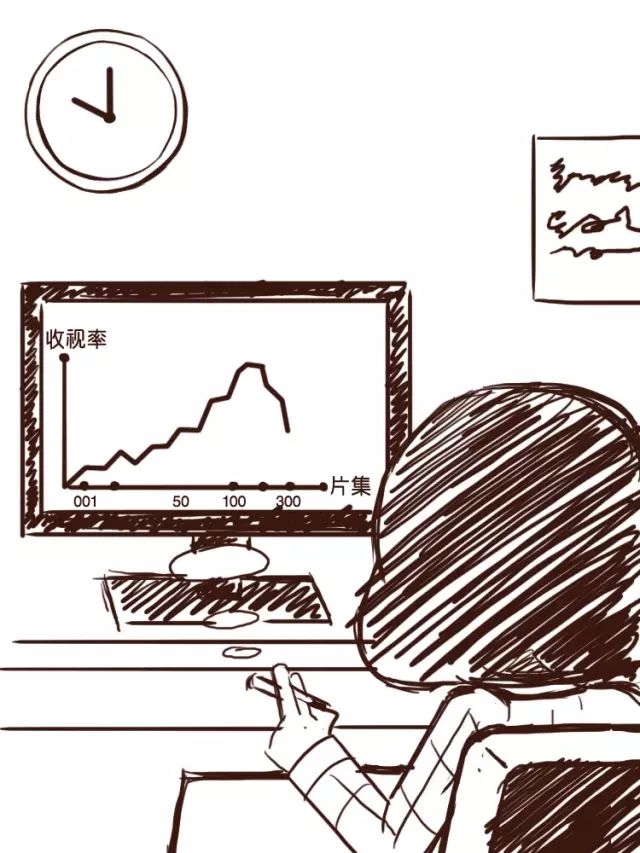

一部电视剧的剧情走向是根据粉丝的反馈现改的。虽然她们平时威风八面,能控制台前的剧情,甚至明星的衣着,但是她们也有吃瘪的时候——当一部电视剧的收视率急遽下降,编剧也许就会被迫停止更新。

练习生制度、团队出击和编剧至上这三个是工业化生产线上的重要环节使韩国形成了成熟的文化产业链。本期“吴晓波频道”已在爱奇艺上线,点击下方视频,听吴老师讲解娱乐圈势不可挡的“韩流”力量,是由何而起,又是经历怎样的生产线改造和模式塑造,而风靡全球。

韩国文化如何打开中国市场?又是如何为衍伸产业做GDP贡献的?请听下回分解。