【一】

在晚清曾胡左李四大名臣中,李鸿章的生活水平是最高的。

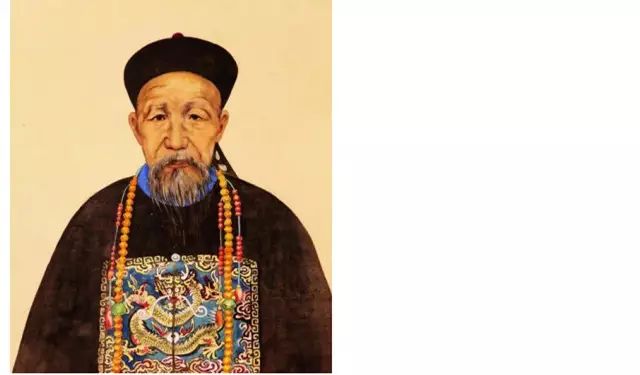

(李鸿章像)

甲午战争中国战败后,经营了一辈子洋务的李鸿章名誉扫地,被撤去了直隶总督、北洋大臣的职务,被调进京城做了“伴食宰相”,他每日闲居贤良寺,无所事事。吴永在《庚子西狩丛谈》中提到李鸿章在贤良寺中的生活:

……早间六七钟起,稍进餐点,即检阅公事,或随意看《通鉴》数页,临王《圣教》一纸。午间饭量颇佳,饭后更进浓粥一碗,鸡汁一杯。少停,更服铁水一盅。即脱去长袍,短衣负手,出廊下散步,非严寒冰雪不御长衣。予即于屋内伺之,看其沿廊下从彼端到此端,往复约数十次。一家人伺门外,大声报曰:“够矣!”即牵帘而入,瞑坐皮椅上,更进铁酒一盅,一伺者为之扑捏两腿……凡历数十百日,皆一无更变。……

这样的“赋闲”日子,在吴永叙述中显得清闲而朴素,而据李鸿章家书提供的信息,这样的“简朴”生活,每年也要花掉一万多两银子。

李鸿章在家书中说:

……吾年衰耄,当终老京师,岁需食用应酬万馀金,时形竭蹶,不复能顾家事。兹因李楼小宅倾圮,不得已勉筹修费六千馀金。……

也就是说,估计在北京每年要花一万多两银子,所以不能给家里寄多少钱。这次家里修房子,只能给六千两。

吴永所说的李鸿章每天喝一碗鸡汁,据梁启超《李鸿章传》所说,那是两只鸡熬成的。铁水和铁酒,是用人参黄芩等配制的补品。而且李鸿章追求健康生活,每天都要做例行体检:“每膳供双鸡之精汁,朝朝经侍医诊验,常上电气。”可见他的生活在晚清这个时代环境中,是相当高端大气上档次。

李鸿章的老师,另一位晚清名臣曾国藩的生活水平与李鸿章相比相当之低。曾国藩的幕僚赵烈文在他的日记当中记载,说他第一次见到曾国藩,见到堂堂两江总督所穿“不过练帛,冠靴敝旧”,就是说曾国藩穿的衣服,料子非常普通,而且帽子和鞋子都非常旧了。他还在日记当中记载了曾国藩卧室是多么简陋:

……今日直诣相国卧室,葛帐低小,布夹被草蕈而已。旁有二小箱,几上陈设纸笔之外,无一件珍物,吁,可敬哉!……

在曾氏往来家书中,我们可以看到,曾国藩的家人经常给曾国藩寄些食物,不过内容多是茶叶小菜之类,价值不高。而李鸿章与家人之间寄赠的食品可昂贵得多。比如光绪二十三年他在致女儿李经璹的信中说:“附寄燕窝十二合,聊供早餐。”

燕窝一寄就是十二盒。

光绪二十四年,他在致儿子李经方的信中说:“昨又寄到鱼翅百斤,照收。”同年另一封信又说:“两次寄到板鸭百四十只,未免稍多,其味尚美。”

光绪二十五年李鸿章在致李经方的信中提到:“十月朔日通永镇专弁送到蟹二千只,多而且旨,此次仅坏千一百只。”

鱼翅一寄就是一百斤,板鸭一寄就是一百四十只,又专门派人长途运送“多而且旨”的螃蟹二千只,这种生活水平,自然是曾国藩家族难望项背的。

(曾国藩像)

曾国藩京官时期,有时也会从京中购买一些名贵补品寄回老家,“孝敬堂上老人”,不过内容多是人参鹿茸之类的常见之物。李鸿章孝亲之物的档次也较此为高。

光绪元年,李鸿章寄给家兄李瀚章“碧螺春茶六瓶,海虾三百对,呈堂上用。”光绪四年,李鸿章在致李瀚章的信中说,今年的燕窝是专门托香港商人从东南亚购得,而茶叶则是苏州人、道员潘其钤在其家乡附近选定茶园,每年专门为他特供的,价格很低,但品质难得:“敝处年例购呈母亲上白燕窝,碧螺春新茶等项,燕窝系托香港商户由暹罗觅购者,内地无此好货。碧螺春系潘道其钤家中附近山产,每年为我选定,价廉品精,兹各寄上十斤。”

这种生活水平,放到今天也罕有人能及。

【二】

和曾国藩凡事谨慎低调,处处强调撙节不同,李鸿章则对这类生活“小节”从不以为意。曾国藩嫁女,规定陪嫁不得超过二百两白银。而李鸿章孙女出嫁,他一送就是一千两:

……二孙女喜期闻在冬间,拟给奁资一千两,将由义胜源汇交张媳代存。……

李氏家族的生活花费很大,另一个原因是家族有事,总是习惯大操大办。

同治十一年(1872年)正月,李鸿章五十生日,躬逢其盛的赵烈文在日记中这样描述:

……总督衙门内“烛爆如山,组绣成队”,宾主仆从“无虑千人,人气如烟云,声如闷雷,目为之炫,耳为之震”。参与其事的上千人,赵烈文不禁叹息:“噫,繁盛至于极矣!”……

李鸿章母亲八十大寿的时候,他在京津两地同时给老母亲操办寿席:

……此间哄动一时,京外送礼称祝者络绎于道,因设寿堂于两江会馆,初二留面,初三设烧烤全席,共二百馀桌。津署亦设堂开筵,令方儿代为谢客,共花费四千金。而人情过重,除珍异之物璧却外,寿屏五十架,联二十馀幛,三百馀轴,如意仅收百枝,计所费已不赀矣。……

也就是说,他在北京两江会馆和天津北洋公署两处设宴,席面是“烧烤全席”,摆了两百桌,花掉四千两白银。收的礼品当中,仅如意就有一百枝。当时高官大吏中,能做到这样地步的并不多见。

不光是位高权重的李鸿章如此,比如这封信中显示的信息:

……惟丧具称家有无,汝婶及榘(李昭庆次子)等既非素封,汝亦虚有其表,不必效三婶、五叔之丧,花至巨万,炫耀乡邻。……

可见李氏族中办事,大抵都习惯于铺张喧闹、炫耀乡邻。作风与其师曾国藩为代表的湖南曾氏家族完全不同。