文 | 张宏杰

生活在一百多年前的曾国藩肯定没有学过儿童心理学。但是他的很多教育方法,都与现代观念巧合。

让孩子在鼓励和肯定中成长,也是现代教育的重要理念。

但是旧式中国家长大多都是贾政的作派。他们信奉“天下无不是的父亲”,把“我把你生出来”当成天大的功劳。在孩子面前,开口就是批评,不训斥就不会说话。孩子表现得再好,他们的嘴里也不会蹦出一个肯定的词儿。骂得轻些,就相当于表扬了。孩子见了这样的家长,自然就“老鼠见了猫一样”。所以《家》里面的高老太爷走到哪里,哪里就鸦雀无声。

道学家们也经常为这种愚蠢的家长气焰帮腔。朱熹说:“凡为人子,须是常低声下气,语言详缓,不可高言喧哄,浮言戏笑。父兄长上有所教督,但当低首听受,不可妄大议论。”[1]读了这个,我们就更明白了贾宝玉为什么在父亲面前只能呆若木鸡。

就连晚清另一位名臣左宗棠也不能免俗。我们翻看左宗棠家书,会发现其中极少对孩子的肯定和鼓励,处处都是居高临下的训斥、责备和“恨铁不成钢”:

尔等近年读书无甚进境,气质毫未变化,恐日复一日,将求为寻常子弟不可得,空负我一片期望之心耳。夜间思及,辄不成眠,今复为尔等言之。尔等能领受与否,我不能强,然固不能已于言也。

……尔等读书总是混过日子,身在案前,耳目不知用到何处,心中胡思乱想,全无收敛归着之时。悠悠忽忽,日复一日,好似读书是答应人家工夫,是欺哄人家、掩饰人家耳目的勾当。昨日所不知不能者,今日仍是不知不能;去年所不知不能者,今年仍是不知不能。孝威今年十五,孝宽今年十四,转眼就长大成人矣。从前所知所能者,究竟能比乡村子弟之佳者否?试自忖之。

孝威气质轻浮,心思不能沉下,年逾成童而童心未化,视听言动,无非一种轻扬浮躁之气。屡经谕责,毫不知改。孝宽气质昏惰,外蠢内傲,又贪嬉戏,毫无一点好处可取,开卷便昏昏欲睡,全不提醒振作。一至偷闲顽耍,便觉分外精神。年已十四,而诗文不知何物,字画又丑劣不堪。见人好处不知自愧,真不知将来作何等人物。我在家时常训督,未见悛改。今我出门,想起尔等顽钝不成材料光景,心中片刻不能放下。尔等如有人心,想尔父此段苦心,亦知自愧自恨,求痛改前非以慰我否?[2]

尔幸附学籍,人多以此贺我,我亦颇以此为乐……今尔年甫十七,亦复得此,自忖文字能如仲父及而翁十七时?左太冲诗云:‘以彼径寸根,荫此千尺条。’盖慨世乱之致身……尔勿以此妄自矜宠,使人轻尔。[3]

……

家书中的左宗棠,处处唯我高明,而孩子们“毫无一点好处可取”。曾国藩家书中极少这类语言。曾国藩比同时代家长更高明的,是他懂得鼓励的重要。

曾国藩与人相处,一贯主张多誉人而少责人。他一生最大的快乐之一是陶冶人才。他在日记当中说,君子有三大乐趣,朗诵诗文、培养人才,劳而后憩:“君子有三乐:读书声出金石,飘飘意远,一乐也;宏奖人才,诱人日进,二乐也;勤劳而后憩息,三乐也。”

而培养人才的原则是“宏奖以育才”,也就是多多鼓励。他说,“余所见将才杰出者极少,但有志气,即可予以美名而奖成之”。他在给部下许振祎的信中说:“人才何常,褒之则若甘雨之兴苗,贬之则若严霜之凋物……米汤若醍醐之灌顶,高帽若神山之冠鳌。昔胡文忠每以此法诱掖人才,今阁下以此法诱奖诸生,何患人才不勃然兴起?”

也就是说,人才如同小苗,鼓励就如同甘雨,贬斥如同秋霜。“灌米汤”、“戴高帽”,对于培养人才来讲,都是很有用的手段。过去胡林翼就常用此法来激励人才。

曾国藩还说:“大抵人才约有二种。高明者好顾体面,耻居人后,奖之以忠则勉而为忠,许之以廉则勉而为廉,即薪水稍优,夸许稍过,冀有人才出乎其间,不妨略示假口。卑琐者本无远志,但计锱铢,驭之以严则生惮,防之稍宽则生肆。务使循循乎规矩之中方好。”

也就是说,人大抵分为两种。一种是高明者,好顾体面,耻居人后。对这种人,就要以鼓励为主,夸奖时不要怕过份。另一种为卑琐者,本无大志,专注计较小得小失。对这种人,则要管得严些,才能有所畏惧,让他们不越规矩。

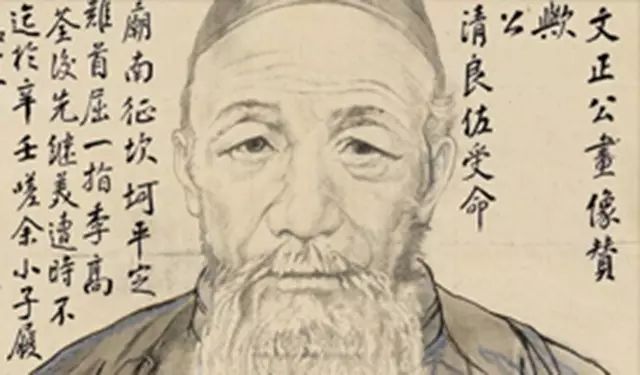

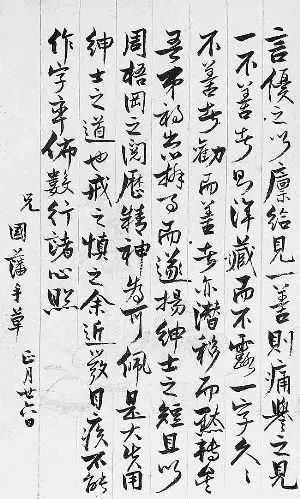

▲ 曾国藩家书

他在教育部下方面还有两句名言,即“扬善于公庭,规过于私室”。表扬要在大庭广众之中,批评则应该在私下进行。

对部下犹如此,对孩子当然更是这样。上引曾国藩家书中有“请李碧峰来代馆,日加奖赞,悟性大进”一句,可见曾国藩对鼓励、“奖赞”在孩子成长中的作用看得很清楚。

我们翻曾国藩家书,处处可见对纪泽的鼓励、肯定之语。

对于纪泽的诗作,曾国藩一直认为格调很高,天分不凡:

尔七律十五首圆适深稳,步趋义山,而劲气倔强处颇似山谷。尔于情韵、趣味二者皆由天分中得之。[4]

对于纪泽的写字天赋,他更是一直比较欣赏:

二十二日接尔禀并《书谱叙》,以示李少荃、次青、许仙屏诸公,皆极赞美。云尔钩联顿挫,纯用孙过庭草法,而间架纯用赵法,柔中寓刚,绵里藏针,动合自然等语。余听之亦欣慰也……[5]

接尔二月二十日安禀,得知一切。内有贺丹麓先生墓志,字势流美,天骨开张,览之忻慰。惟间架间有太松之处,尚当加功。……[6]

对纪泽读书作文的天赋,曾国藩更是不惮一再肯定:

尔之天分甚高,胸襟颇广……[7]

泽儿字,天分甚高,但少刚劲之气,须用一番苦工夫,切莫把天分自弃了……[8]

尔看书天分甚高,作字天分甚高,作诗天分略低……是尔之所短,即宜从短处痛下功夫,看书写字尔之所长,即宜拓而充之……[9]

对另一个儿子纪鸿也是这样:

鸿儿文笔劲健,可慰可喜。[10]

从纪泽写出第一篇文章起,曾国藩就非常欣喜,认为这个孩子在文学方面能有所成就。《曾惠敏公遗集》汇辑了几十篇经曾国藩批阅过的诗文,文后所录的曾国藩批示大多为肯定之辞,比如说纪泽之文“胸次恬适,胎息甚高”,“工整、工稳”,“神颇俊”,“起句意趣奇拙,颇似山谷”,“胸襟洒落,一气卷舒”,“格老而气昌”,“情韵俱胜”,“尚无俗句”,“气势驱迈”,“傲岸不群”,“文字古雅”,“辞义俱精”,“藻采甚佳”之类。[11]

有人读曾国藩家书后总结说,曾国藩“责弟严而责子宽”。写给弟弟的书信,经常是直接而严厉的批评,而写给孩子的家书,大多是温和的鼓励。其实原因很简单,曾国藩写家书之时,弟弟们都已经是成年人,有足够的承受力,而孩子年纪还小,需要呵护。

注释

[1]朱熹:《童蒙须知》。转引自(清)蒋启扬著;蒋世玢等点校:《问梅轩诗草偶存》,广西人民出版社,2001年,第121页。

[2](清)左宗棠著;喻岳衡选辑:《左宗棠教子书:身教与言传并重的实录》岳麓书社,2002年,第3-5页。

[3](清)左宗棠著;喻岳衡选辑:《左宗棠教子书:身教与言传并重的实录》岳麓书社,2002年,第25页。

[4]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第1332页。

[5]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第472页。

[6]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第468页。

[7]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第1353页。

[8]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第606页。

[9]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第634页。

[10]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第597页。

[11]参见(清)曾纪泽著;喻岳衡点校,曾纪泽集,岳麓书社,2005.11,第224-234页。

【作者简介】

张宏杰 | 腾讯·大家专栏作者,学者,著有《大明王朝的七张面孔》等。