1 做好决策,就要清除心里的bug

一个人花十几万块钱买手表,眼睛都不眨,但是不愿意花十几块钱去买一瓶水。

这种生活当中比比皆是的心理现象常常会对我们的判断、决策造成巨大的影响,或者说形成巨大的障碍。用佛教的话说,这都叫业障。就是说,你以前经历当中的种种,都会不知不觉地成为你现在的障碍。

我曾经跟一个做对冲基金的朋友聊过,他说同一个老师教十个学生,都在做基金经理,最后的业绩相差相当悬殊。显然不是因为他们没有掌握这套操作的技法,而是因为他们每个人所携带的心理障碍,或拥有的心理优势,是很不一样的。

所以,要想做好决策,不管你是在经营企业,还是在做投资,都应该学会在自己的心里头抓bug,抓各种各样的bug,清除各种各样的业障。

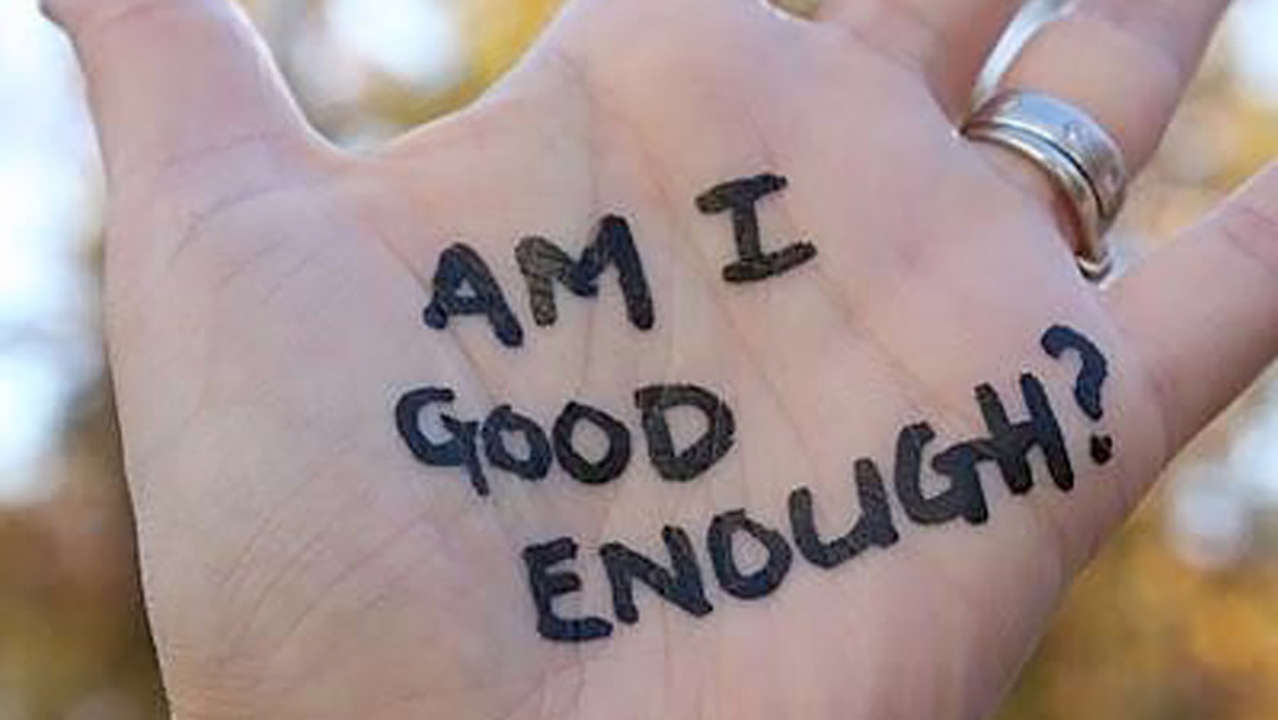

今天我们讲一个bug,这个bug叫“冒充者综合征”,它是一种很常见的心理现象。

2 你有“冒充者综合征”吗?

冒充者综合征,也称为“自我能力否定倾向”,是由两个心理学家在1978年发现并命名的。这个概念一提出来就被广泛传播,原因就是它的确揭示了一种具有普遍性的心理状态。

有这种冒充者综合征的人,虽然按照客观的标准评价已经获得了成功,但是他们本人常常认为这不大可能,或者说自己的能力跟所得总是不相匹配。感觉有点儿像是在欺骗人,甚至会害怕别人发现自己的名不副实,心里头总有一种隐隐的恐惧,害怕自己有朝一日被打回原形,重新成为一个屌丝。

有这种心理倾向的人遇到一些重大机会的时候,常常会表现出某种拖延和无穷准备的状态。他们总觉得在做这个事情的时候,自己的能力不够,这个机会不大可能属于自己。

尤其是那些在经营企业的人,往往遇到一些重大的机会的时候,会表现出某种犹豫不决,而且常常在这种优柔和犹豫当中错失机会。

3 “内在小孩” 和 “内在父母”

跟很多心理病症一样,这种心理倾向与这个人早年的经历,尤其是家庭教育的环境密切相关。有一个概念叫“内在小孩”和“内在父母”。

如果小的时候父母对孩子要求非常严格,常常怕孩子因为一点成绩而产生骄傲的情绪,会有意的贬低孩子取得的成就。他们的用意当然是好的,就是提醒孩子不要骄傲,不要沾沾自喜,但是父母会对孩子的行为、成绩和成就,有一种习惯性否定的倾向。

当一个孩子长期受到这样的压制和否定的时候,父母的这种评价标准就会内化成一种心理上的力量。即使当他已经长大成人,父母并不在身边的时候,那个父母还深深地藏在他的内心。

当他做一个什么事情的时候,尤其是面临重大机会的时候,父母的影子就会浮现出来,有时候头脑当中没有父母的影子,但是父母的那种习惯性否定的态度、倾向会来侵扰他,使他虽然是一个成年人,但是在心理上还处于孩子的状态,处于一种面对严厉的父母战战兢兢,习惯性的否定自己的状态。

这些有冒充者综合征的人,即使在一些小事上没有拖延症,也会在重大的行为,比如说择业、择偶、重大的投资,以及担当某种重要的角色的时候,表现出习惯性的拖延和回避。显然,这种心理倾向是我们内心的一种负资产。

4 自居效应:冒充者综合征的解药

我们在读经典、看人物传记的时候,看到那些伟人常常会有一种强烈的使命感,“天将以夫子为木铎”,“舍我其谁”,“天上地下,唯我独尊”,这是很多的伟人,有大成就的人都有的一种范儿。

传说释迦牟尼出生的时候,一出生就走路,然后脚一抬起来就是一朵莲花,步步生莲,然后还说了一句:“天上地下,唯我独尊。”

这样一种状态当然很让人羡慕,可是我们普通人,尤其是小时候有那种习惯性自我否定经历的人,常常会觉得自己跟那样一种状态离得太远。我们之所以普通,常常是因为我们自己有这种相当普遍、相当普通的心理状态。

与这种冒充者综合征相对的一种心理状态叫“自居效应”。

什么叫自居效应呢?人会在心目中觉得自己理所当然的扮演着一种什么样的角色,这种角色常常表现为一种自我暗示。

▽

有一个著名的心理实验,就是把一群数学天才招到一个班里头分成A组和B组,让这两组人都读二十世纪最伟大的数学家——哥德尔的传记。

但是,两组读到的传记有一个微小的差别:A组读到的是在百科全书上能看到的标准的传记;B组读到的传记有一个小小的改动——哥德尔的出生日期是不一样的。每一个学生读到这份传记的时候,都会发现哥德尔出生的月份和日期跟他自己是一样的。

这个小小的差别最后导致了两组学生的成绩明显的不同——B组学生的成绩明显的要比A组学生的成绩好。

这里头的奥妙在哪儿?就是自居作用。当学生读到哥德尔传记,发现自己竟然跟哥德尔是在同一个月份、同一天出生的时候,他会不自觉地认为自己跟哥德尔之间有一种隐秘的相关,或者说悄悄地认为自己可能是个小哥德尔,这种神秘的巧合会对他形成一种强烈的暗示,这就叫自居作用。

冒充者综合征和自居作用,正好是两种相反的心理倾向。也可以说,自居作用在某种程度上是冒充者综合征的解药。

▽

我经常说,父母对孩子进行教育的时候,一定要注意“食品安全”。我们现在对小孩吃的东西非常担心,小时候担心吃到了毒奶粉,稍微大一点就担心食物里有各种各样危害健康的添加剂。但是我们很少去怀疑自己对小孩的教育里,有没有类似于毒奶粉和非法添加剂这样的东西。

事实上父母很可能每天在对孩子进行教育,提供所谓的精神食粮的时候,有意无意的加进大量自己没有意识到的毒素,这种毒素的危害往往是长久的。

比如说冒充者综合征,如果一个人有了冒充者综合征这样一种心理疾病,却没有意识到,更没有想到如何来治疗它,它就可能伴随这个人的一生。

5 怎么治疗冒充者综合征?

中国有一个公益组织,我觉得他们做的事情特别有意义。他们在东莞、深圳这些有很多女工的地方,教这些女工表演话剧。

为什么要做这样一件事情呢?其实这个理念是来自于英国。

研究发现,女性比男性更容易有冒充者综合征。由于传统社会对女性的社会角色是有固定的定位的,所以当一些女性走向社会的时候,虽然她们实际的能力足以胜任某种工作,可以担当某种角色,但当被置于这种角色的时候,她们常常会自我怀疑,“我有这种能力吗”,“我难道是一个经理吗”。

甚至有的人有创业的天赋,但是当她开始创业的时候,常常表现出一种拖延、犹豫。尽管周围有人在鼓励她,甚至得到了很多人的肯定,但她们心里头还是在犯嘀咕。

研究者发现:用表演话剧的方式,能比较容易的让女性摆脱冒充者综合征。有过表演经历的人都知道,当你在表演一个角色,比如说让你去演埃及艳后克利奥佩特拉的时候,你一定要全情的投入,表现出一个女王的样子。尽管心里头觉得自己并不是,但这种持续的、全情的投入,会让你习惯性的进入一种你不是的角色当中。

有一本书叫《正能量》,其实它原标题并不是这个,它原来的意思就是act as if , so you are。就是当你表现出你好像是的,时间久了,你就是。

其实用表演戏剧的方法,或者是通过持续的心理练习,不断地让自己进入一种角色的方法,会让你比较快地担当你的角色。

我们平常在担当一种社会角色的时候,即使刚开始你有一种习惯性的自我挫败、自我否定的倾向,但是当你在这个位子上待久了,你会渐渐的适应你所在的角色。逐渐的,你不再会认为自己不配这个角色,但这个时间往往会很长。

6 揭掉自己身上的标签

有一个90后的小朋友给我讲,她自己就有这样的经历。

进到一个公司时间不长,老板就发现她有很多出色的地方,而且特别碰巧的是,这个小朋友在学校的时候演过话剧,当过乐队主唱,有一种同年龄的女孩子没有的气质。

尽管如此,自己进到这个公司,发现有那么多的大哥哥、大姐姐,有的年龄比她大10岁,当她被指定做一个部门的经理,而且这个部门一年的流水接近1个亿的时候,她做不到像王健林那样特别自如的说,把1个亿当成是一个小目标。她觉得那是一个难以实现的、匪夷所思的数字,所以就总有点战战兢兢。

好在,她演过话剧,她没有太表现出来这一种自我挫败和自我否定,经过一段时间的磨炼和验证,她不仅向别人证明了自己的能力,也渐渐地向自己证明了自己的能力,觉得这事当仁不让,该我做。

应该说她是比较幸运的,面对女性都可能有的这种冒充者综合征,她可以说是用一种快进的方式完成了角色的转换和角色的认同。

▽

我经常看到媒体上在说什么90后,其实大家有没有想过,90后最大的已经27岁了,27岁意味着什么呢?

有一个统计,26岁是一个人向社会初步展现自己的能力,甚至是展现卓越能力的年龄。

爱因斯坦发现狭义相对论和广义相对论是在26岁;

牛顿发现三大定律也是在26岁;

马克思写《共产党宣言》也是26岁。

尤其是在现在的独生子女的环境下,上面有爷爷奶奶、外公外婆,还有父母,我们会习惯性的把一个已经二十多岁的人还当成孩子,而我们也可能会习惯性的把自己当成孩子。

也就是说,我们会不自觉地贴上和被别人贴上一个标签,这种标签像过去武侠小说和各种神怪小说里的“符”一样,往上头一贴,就把你给定住了,这个符一定要撕掉。今年最大的80后已经快接近不惑之年了,最大的90后也已经接近而立之年了。

前面讲到了业障,说的更形象一点,从小到大我们身上不知不觉被贴上了很多有魔力的符,而且我们自己不知道,这正是我们要丢掉的。