本文为“猫头鹰战队”作品,更多作品请看:猫头鹰战队

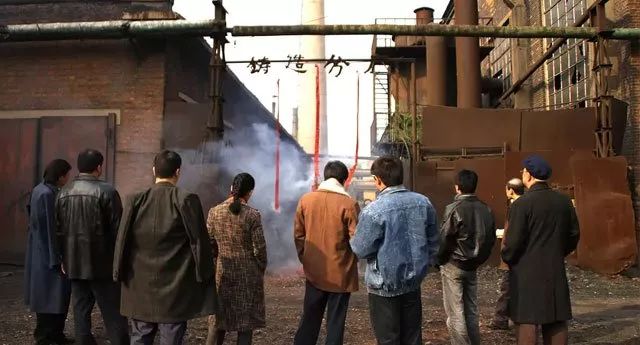

电影《钢的琴》中侧面展现的90年代下岗潮

在大多数人的印象中,失业好像是靠体力吃饭,教育程度相对较低的工人才需要面对的问题。就在最近几个月,中国各地有近180万煤矿和钢铁厂工人下岗。

这一现象并不陌生,上世纪90年代的国企下岗潮还历历在目,他们中很多人的下一代和许多来自农村的人都有着类似的处境,没有经济稳定的成长环境,缺乏高质量的教育机会和资源,早早进入社会漂泊求生,投入到靠体力谋生的岗位,这种岗位缺乏保障,竞争激烈,充斥着不稳定性,他们随时都可能被夺走饭碗,失去工作,面临被清退的危险。

然而,大家有没有想过,失业问题会开始冲击教育程度相对较高的人群?

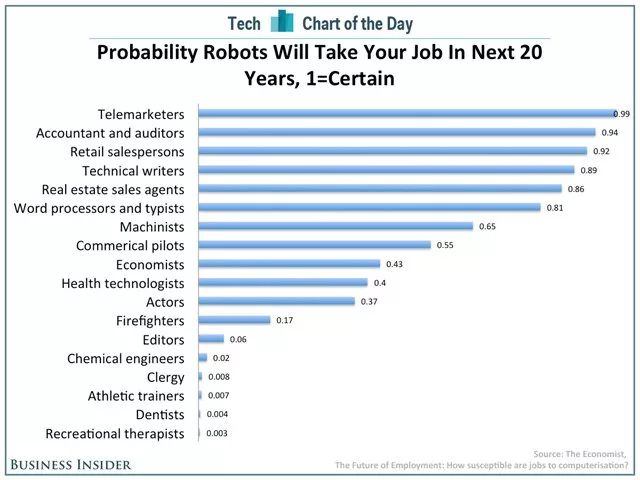

互联网,信息技术,人工智能等飞速发展的科技产业使失业不再是体力工人的专利,它们可以导致一个职业或者产业的整体萎缩甚至消亡,就像我们不再需要电报接线员一样。牛津大学的Carl Frey 和Michael Osborne(注一)根据各工种的可预测与可复制度,用美国劳工数据预测了各行各业将被机械化的概率。

各种行业被机器取代的概率

如上图所示:保险承保人被机械化的概率为99%,会计与审计师94%,财务顾问58%,就连经济学家也有43%。这类型工作都需要有一定教育基础和专业知识作为支撑,当它们被机器取代,从事这些职业的员工若不能找到新的能利用自己知识和经验的工作,便需要舍弃从前对这份事业在教育,时间,精力上的所有投资,跟体力工人需要面对的一样,他们需要接受再培训,再教育,获取新的知识技能。

可是,学什么,接下来要从事什么职业?这是这些所谓白领精英阶层主要要面对的问题。

在研究人与工作与职业的关系时,我发现除了要面对新的工作要求和社交圈子,教育程度较高的人更容易遭受职业身份变化带来的冲击。这个群体在职业选择上有一定的自由度,对自己的原有职业有更多体力,智力以及情感上的投入,他们的自身价值绝大一部分来自于职业的高薪资高地位和职业的重要意义给予他们的骄傲感,当他们被迫转行时,要抹去对先前职业的认同感并适应新的职业身份,这对很多人来说是一个不小的挑战。

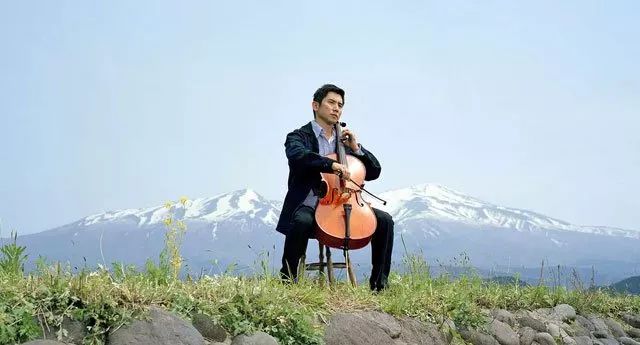

一个稍微极端点的例子是新闻记者。在探讨个人如何应对职业变化与萎缩的研究中,我采访了一百多名美国新闻记者。互联网对世界各地的新闻媒体都造成了巨大的冲击,迫使大批记者转行。以中美两国为例,从报社或电台离职后的记者选择从事各种各样的其它职业,包括公关,宣传,市场营销,经商,也有教师,律师,以及自由撰稿人。他们中的大多数并不觉得找到一份新的工作非常难,毕竟记者的经历给了他们独特的知识面,能力,和社会资源,他们面对的大困难是如何选择下一份职业,如何面对要在另一个行业从零开始的可能,如何把自己从对记者这份职业的热爱和坚持中解放出来,如何把对记者这份职业的信仰转移到其它职业上。很多人把这描述为如何重建“被打碎的梦想”和“被毁灭的天堂”。

科技与市场的变革在国内外将导致的白领失业潮,会使所谓的“高端人口”也不得不面对最艰难的求生处境。

试想一个很简单的问题,如果你被迫要离开现在的职业,因为这个职业已在消亡,你会选择从事什么新职业?

然而,即便是这个问题在不久的将来也会变得多余。机器正在快速的开始代替人类干大多数的活,可供选择的职业及每个职业需要的人也在不断减少。当大范围的人,不论教育程度和社会资源都面临失业时,我们要思考的就不再是要从事什么职业,而是到底要做什么。

很多白领或脑力工作者现在或许还无法理解失业的感觉。但即使你并不喜欢现在从事的职业,迫不及待要离开,即使你还觉得被迫失业距离你非常遥远,也不妨开始想一想失去工作会对你和你的生活带来怎样的影响。

即便此刻,你并没有任何的危机感,甚至在可预期的将来,也并没有看到丝毫失去工作的可能,你对于自己的未来充满了自信和信心,也不妨请你稍微留意一下那些失去工作的人们,尤其是从事体力劳动,教育程度较低的劳动者们失去工作的后果,不仅仅是对于他们个人,也包括社会层面的后果。

对于这些基层劳动者来说,失去工作意味的不仅仅是失去了一个谋生的途径和收入,还失去了对企业,国家,和社会的信任,甚至失去了对自身价值的信心和肯定。因此,失去工作给他们带来的是经济和心理上的多重打击。这种打击对教育程度相对较低,技术掌握面相对较窄的人来说是严重且持久的。有限的财力使得他们没有保护伞,不得不马上投入到新的工作,而新工作类似的低收入,高竞争与不稳定性又很容易带来下一次失业,把他们卷入恶性循环。

另外,随着年龄的增长和体力的下滑,有限的人力和社会资源又会让尽快找到下一个工作成为他们中很多人要面对的巨大挑战。他们就在无数的失业,再就业,再失业中往复,直至到中年时不得不面临永久失业的可能,也因此永远被困在了社会的底端。

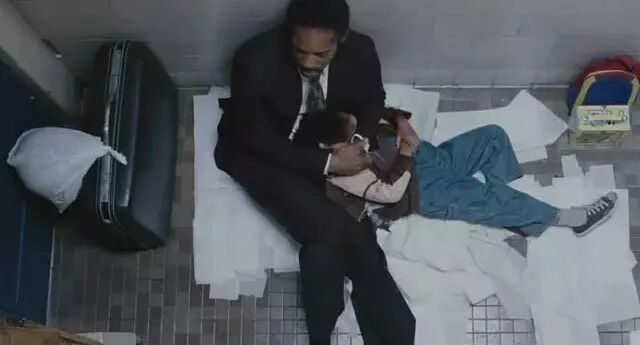

失业对个体的打击扩大到一定程度,无疑会给社会带来严重的负面影响。以美国为例,在1960年代的美国,不管教育程度高低,大多数人都能有一份稳定的全职工作。随着科技的更新换代,企业模式的转变,在接下来的50年里,我们看到的是在教育程度较低的群体里,越来越多的人不再有全职工作,越来越多的人收入无法支撑生活,越来越多的人失业,越来越多的人离婚,家庭破裂,他们的孩子也大多成长生活在不稳定的单亲或重组家庭里,越来越多的人不再参与选举投票,越来越多的人开始犯罪,坐牢。他们找不到方式融入社会,便逐渐脱离。当不断有年轻人进入劳工市场,在一派欣欣向荣的发展下他们已被看作是被竞争淘汰,被时代抛弃的人,不断被边缘化,然后被遗忘。

美国电影《当幸福来敲门》

如何帮助这个群体,经济学家给出了一系列解决方案:给予经济补助,鼓励各种形式的创业和自力更生,投资基础设施建设增加劳动力需求,以及提供相关技能培训和再教育机会。

本质上来看,这些方案的出发点在于把这个人群的现有技能转移利用到其它地方,以及提高与增加其技能来满足社会现有需求。这个群体不得不适应新的工作要求,学习新的技能,融入新的社会圈子。如果这些方案得以有效实施,能让他们重新上岗,重新获得工作带来的经济与心理上的安稳,便皆大欢喜。

当然,以上都是关于社会如何建立一个机制帮助被淘汰的劳动力。至少到目前,这些政策还只是集中在教育程度不高的体力劳动者们的身上。对于脑力劳动者以及高学历人士,如果未来步入失业行业不可避免,又不存在足够的新岗位来接纳这个群体,他们会失去什么?什么样的政策能够应对这种损失带来的社会问题?

心理学家Marie Jahoda(注二)在研究一个高失业率的工业区时发现,有一份工作不仅仅给人提供经济来源,还赋予了人重要的社会意义。工作让每一天的时间不再散乱且漫无目的,让人在固定的时间做应该做的事;工作给予了每个人特定的社会角色,把个人的知识技能与更宏大的社会目标联系起来,让人感受到自己的价值,成就,和尊严。同时,人是群居动物,工作给我们提供了接触他人,融入社会的自信和机会,把人与人以同事,合伙人等方式紧密连接起来。

随着专业人士的工作也逐渐减少,我们要面对的不仅仅是失去经济来源,失去有固定时间安排的日子,失去部分与社会的联系,还要面对失去的生活意义和信仰。当不久的将来,一个社会里超过一半的人,都失去了以上的生活元素,这个社会会变成什么样?

很多乐观派人士说,这样很好,繁琐的工作都被机器取代了,我们被解放了,会有更多的时间和精力做喜欢做的事。

而要实现这个预想,需要政府和企业联手,给所有因职业消亡而失去工作岗位的人提供最基本的生活保障。许多经济学家已经开始预测,很快,机器的生产力将大大超越人的购买力。许多学者认为,实行全民基本工资保障(universal basic income) 是能够把所有人有尊严的从现有经济体转移到未来经济体的唯一方法,它能够使失去工作的年轻人快速消化失业带来的负面影响,投入到自主的,更有创意,更自由,更能体现自身价值的工作活动中去。

然而,在当今社会里,有多少人知道,在经济生活得到绝对保障后,他们要干什么?不是在一天里要干什么,而是在一年,二十年,五十年,一辈子里,我们要如何利用自己的时间,会给自己创造什么样的工作,发展什么样的事业,给自己打造什么样的人生?

这是一个无比怪异的问题,因为我们一直都认为,工作是赚钱的工具,当它不是赚钱的工具时,它还能是什么?从小到大,在家庭,在学校,我们一直在被告知,要好好学习,才能找到工资高,地位高,稳定的工作,当工作不再能被找到,而要被创造的时候,我们该怎么做?

工作是几乎每个成年人都要面对的话题,但工作给大多数人的印象并不是积极的。谈到工作,不论教育与工资高低,我们脑海中首先蹦出的词可能是上班,赚钱,朝九晚五;消极一点的,可能是单调乏味,身心俱疲,甚至是毫无意义。然而,当丢掉工作,失业,下岗时,我们又立即感受到焦虑,愤怒,和迷茫。

日本电影《入殓师》,一个音乐人的“再就业”故事

失业给我们所有人带来的负面情绪和负面影响反应出的正是社会保障的不足,和个人对工作这个概念理解的错误。科技发展和体制变革正在快速的剥夺着我们的工作岗位,可能在我们还没意识到的时候,失业就已经成为了所有人要面对的问题。如果政府和企业能够利用愈加强大的生产力创造出的财富给失业人员提供基本经济保障,给予每一个人创造和发展的权利,机会,和空间;如果社会,家庭和教育系统能够培养出有自信和能力掌控工作和人生的人,把工作作为实现自身价值与服务社会的方式,懂得如何有效的利用自由的时间给自己创造有益的工作,那么我们曾经被剥夺的工作和我们理应享受工作的权利也会失而复得。

而要做到这点,社会的方方面面,包括政府,家庭,教育机构,企业以及个人都应该在对工作的态度和思想观念上做出改变,要意识到,工作不应该是一种为求生存的无可奈何,更不应该是统治阶级得以利用这种无可奈何来控制个人的工具,而是人得以享受作为一个人而存在的本能。

工作不分贵贱,没有等级。也许此刻,大家看到的只是那些低收入劳动力在失业的困境中彷徨,或者因此从社会保障系统中获得了零丁好处,但是不要忘记,许多人自以为是的“高端”并不能成为他们幸灾乐祸的理由。我们每一个人都只不过是劳动力大军中的一份子,关心别人,帮助别人,就是在帮助未来的自己。

参考阅读:

注一: Frey, C. and Osborne, M. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerization? Technological Forecasting and Social Change. 114, 254-280.

注二:Jahoda, M. (1982). Employment and Unemployment: A Social-psychological Analysis. Cambridge, UK: Cambridge University Press.