|

运港古籍在日本的流转

1945年9月,抗战胜利了,但是郑振铎始终悬着一颗心,因为他还没获得之前抢运到香港那三万册古籍的确切消息,他甚至以为它们沉失于海洋中。

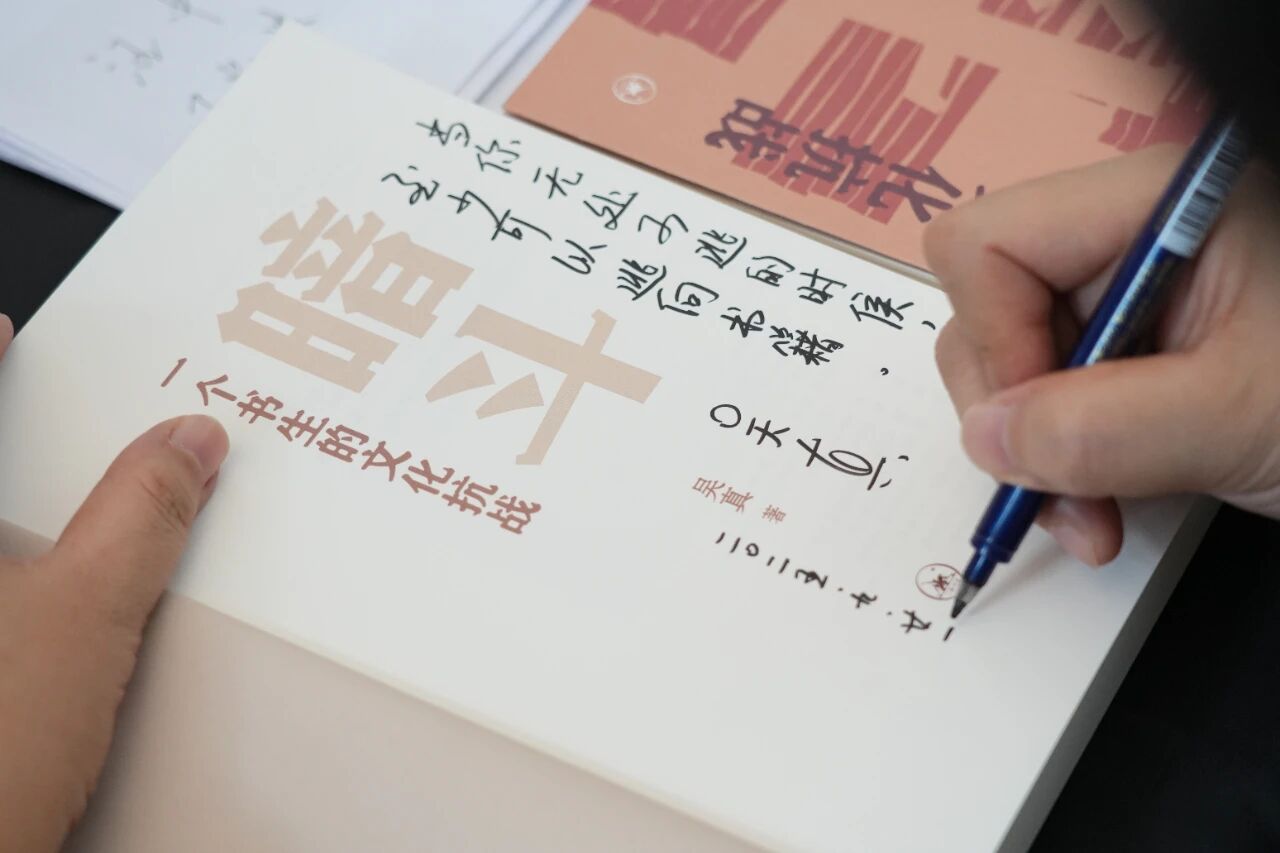

回到1941年10月,重庆方面放弃古籍内运的方案,转而向美国国会图书馆商量借藏。本来郑振铎他们抢救来的那111箱古籍已经完成了装箱工作,为明确物主归属,又再度打开木箱,在每册书首页加盖照片上的这两个印章。

▲ 两章分别为管理中英庚款董事会保存文献之章、国立中央图书馆考藏

就因为多出了逐册盖章这个环节,结果耽搁了三个月,导致古籍赶不上船期。

12月25日香港沦陷,很快,日军宪兵队在冯平山图书馆发现准备寄美国的111箱古籍,1942年2月上旬,日军23军调查班劫走了图书,3月将之启运日本东京的参谋本部。这是我在日本防卫研究所查找到的,日军调查班的班长手写的供认书。

▲ 日本防卫省防卫研究所“战中军人掠夺财产”调查记录

我发现,这批古籍在1943年被劫运到日本东京之后,又经历了四次颠簸磨难。

刚开始是被运到长野,日本战败之后又运回东京,又因为日方不甘心拱手让给美国主导的盟总,于是挑出两万册最有价值的中国古籍,匿藏到神奈川的乡下,企图逃过盟军的追查。被挑剩留下的一万多册善本,则随意地堆放在东京图书馆的地下室。

▲ 三万册古籍在日本的流转

1946年1月英军少校博萨尔在地下室找到自己在香港被劫的藏书,发现旁边古籍上都盖着图章,走近一看,就是中央图书馆那一批图书。

五年前误事的盖章,又变成了中国向日本追索的有利证据。这真是宿命感拉满的“神转折”历史一刻。

战时的上海同志会所有购进的图书,全部由郑振铎一人负责搜访、洽购和登记,他亲手整理了一份寄港古籍书目,厚厚的两册。

1946年,有了上面说的那两个印章,还有郑振铎提供的天地间独一份的目录,中国驻日代表团向日方发起了追讨,挫败了日方隐藏部分图书的企图。

1947年2月,34970册古籍终于完整回到了故土。这批古籍,也是抗战时期中国被劫文献那座巨型冰山露出海面的比较完整的一角。从这冰山一角,我们可以想象沉在海底的大部分图书的情况:它们漂泊于何方,何时归家?

作为乱世微光的书籍

在过去十六年的日本追书历程里,我偶尔会碰到书页上还盖着民国某些大学或图书馆图章的书籍。我想这就是当年侵华日军那些秘密的文化部队遗留下来的痕迹。

日本著名的社会学家福武直在自传中就提到,1945年1月,他从一个国家研究机关借到一本《社会学界》期刊合订本,书页上有清华大学的藏书印,他觉得这应该是日军从中国掠夺的图书。

日本战败后,这个机关被废止,福武直没地方还书,于是这本书就一直在他手上保管。等到1972年,中日邦交正常化,福武直把这本书拿到东京的中国大使馆,还给中国。

2001年,又有一位日本学者叫中生胜美,好奇当年福武直的这本书到底有没有回到中国,于是她到清华大学来调查,但是她并没有找到那本书。

我过去十六年的追书经历中,也经常会面对这种失望。当我一次次地面对这些无声的沉没时,我又会一次次地从郑振铎先生那里获得精神力量。

如果将书籍的聚散比喻成长江大河,那么现代史上就有着一座“郑振铎大坝”:它把江南藏书楼的近六万册善本古籍拦截在上海,避免其零落流出海外。在那个历史暗夜中,是什么样的力量,让郑先生成为了这样的大坝?

那就是对书的热爱。郑振铎在尽力抢救民间藏书的同时,也记录下他所目击的民间书籍劫难全过程。

一本书就是一个战争受害者。书的命运同人的命运一样,在战争中或颠沛流离,或灰飞烟灭。郑振铎真的把每一本书都当成了一个人,每抢救一本书,就是在力所能及的范围内抢救了一个人。

对书籍的爱,不单单是郑先生这样的大读书人,哪怕是一位普通百姓,也可以拥有,也足以让ta度过艰难的岁月。

这张照片拍摄于1938年的上海孤岛。美发沙龙倒闭了,店面被流动书摊所占领。书籍不仅仅照亮了郑振铎这样的书生的人生暗夜,也成为了孤岛上平民百姓的“乱世微光”。

在涌入租界的难民之中,有这么一位裹着小脚金莲的妇女,她坐在堆满了家当的独轮车上,手里拿着一本书在阅读。

那一刻,她忘却了战火的伤痕,忘却了正身处逃难的艰辛。当你无处可逃的时候,至少还可以逃向书籍,它构成了日常生活的一个锚点。无论外部环境如何动荡,通过书籍,精神的安宁与富足还是会有片刻属于你的。

以上就是我的分享,谢谢大家!

🕯🕯🕯 1958年10月17日,郑振铎率中国文化代表团出国访问,因飞机失事不幸遇难。今天是郑振铎逝世 67 周年纪念日。

📚 “收异书于兵荒马乱之世,守文献于秦火鲁壁之际”,郑振铎于上海孤岛购书、藏书、运书,是书生报国,也是历史暗夜中的自我救赎。

|