*本文为「三联生活周刊」原创内容

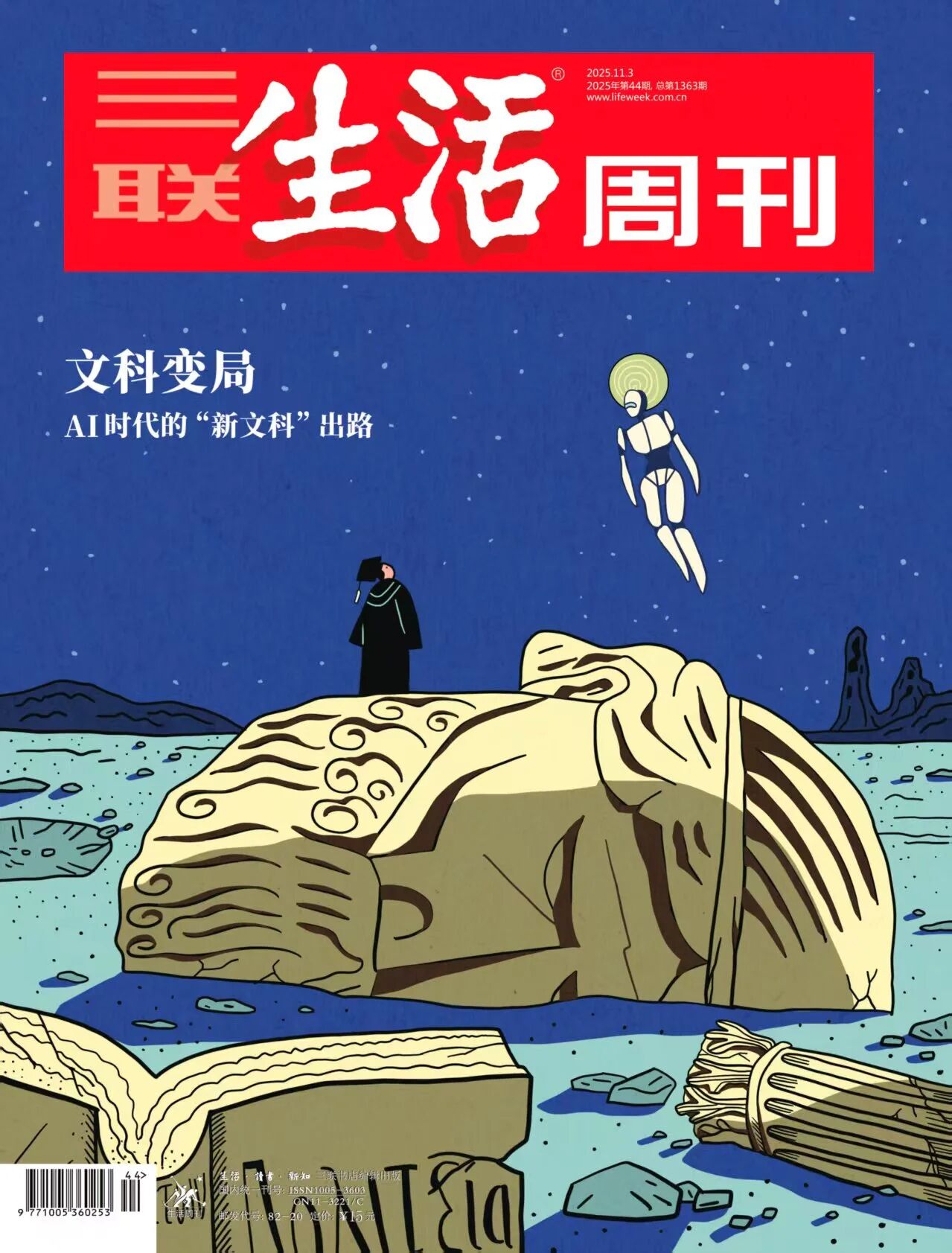

「文科变局」

将来有一天,人类面对的道德困境和情感危机会越来越重。我们不能只靠技术手段来面对,必须把在教育阶段培养和训练一个健康而理性的人作为重要任务。

2025年夏天,美国芝加哥大学宣布将暂停艺术与人文学院2026~2027学年大部分博士项目的招生,包括艺术史、古典学、语言学、东亚语言与文明等10多个研究方向受波及,仅哲学和作曲两个项目得以豁免。

同一个月,美国蒙特雷国际研究学院也宣布,将开始逐步关停研究生课程,直至2027年,学院正式关门退出。这所学校常人了解不多,但在翻译界鼎鼎有名,它与巴黎高等翻译学院、英国纽卡斯尔大学并称为世界三大顶级翻译学院。也有评论把它的倒闭和人工智能的崛起关联起来。

时间再往前一年,我们还能找到的报道包括:2024年9月,哈佛大学本科学院取消了至少20多个系30多门秋季课程,其中绝大多数都是文科专业;波士顿大学去年也宣布暂停2025~2026学年多个人文社会科学博士项目的招生,殃及的有英语、历史、哲学、政治学、社会学等多个院系。在英国、荷兰、日本等高等教育发达的国度,近年来也不断有知名大学大规模调整压减文科院系和专业的消息传出。

对这些调整,校方解释的原因各有不同:有些是出于日益糟糕的财务状况,不得已而为之,有些则是因为生源大幅减少,以及相关专业面临的严峻就业形势。但纷纷杂杂的文科“消失”的消息,传递出的信号是强烈的——文科教育正处于一场全球性的危机之中。反观国内,近年来大学对文科专业的调整也在悄然进行,甚至比坊间想象的更加剧烈。2025年3月,复旦大学校长金力在接受媒体采访时透露,复旦大学要将文科本科招生比例从原来的30%~40%大幅压缩至20%。复旦大学是一所以文科见长的综合性大学,校长的表态首先在教育界引起了不小的争议。金力也承认,改革在校内也有不同的意见,但他认为还是要尽早推进。

2020年6月,复旦大学的毕业生们在上海武康路拍摄毕业照金力的表态只是戳破了一层窗户纸。近几年,全国范围内的大学都已经卷入一场密集的学科专业调整行动。2024年,四川大学一次性撤销了31个专业,山东大学2025年初发布消息,暂停27个本科专业的招生,还有很多非重点大学也在进行调整,只是关注度更低。北京一所大学人文学院的老师告诉我,前两年,全国各大高校10多个人文学院的院长到北京来开会,当时他们已经感觉到了压缩文科的压力。教育部门给各个学校下达指标,要求他们在几年内完成对人文学科专业的裁减,比例高的有50%,低的也有20%。“比较好的大学是在变相地改,潜移默化地调,一般的大学就可能直接裁掉。”

大学学科专业的调整优化,本来并非针对文科,很多理工科专业也在裁撤之列。但为何大家觉得文科成为“重灾区”?一个明显的原因是,过去这些年,在大学竞相扩张的过程中,文科专业,比如法学、英语、汉语言文学、公共管理等,因为建设门槛和运营成本相对较低,成为各个学校扩张的重点方向,造成了这些专业的确存在办学同质化、质量低下的问题。在学科调整中,此类专业自然成为削减的重点。

AI崛起后,翻译行业首当其冲。图为学生正在英国纽卡斯尔大学上口译课还有个原因或许更为隐蔽。一位教授曾用一个在产业界更为人熟悉的术语——“腾笼换鸟”,向我形容眼下发生在各所大学的学科调整行动。大学的学科调整主要是结构而非总量上的调整,专业也并非只减不增,但从目前大家看到的情况来看,新增的专业大多偏工科,比如这些年大热的数据科学、人工智能、机器人工程、网络安全等等,而有些被认为办得还不错的文科专业却被直接裁掉。这让文科学者们担心,在新的技术发展和就业形势下,文科专业更容易在大学行政层面被视为落后“产能”而遭到任意对待,以便为引入更符合经济社会发展需求的专业腾出空间。但这种担心,很多时候又很难取得决策者乃至社会层面的同情和理解。某种意义上,这构成了一种有关文科更深刻的危机感。

销售、客服、运营等岗位是文科生就业的主要方向之一,但近年来很多公司开始使用AI替代人工(IC photo 供图)

今年9月底,三联书店在北京举办了一个学术论坛,主题为“从哪里来,到哪里去?——中国人文学科四十年”,邀请了国内老中青三代文科学者参加,涵盖哲学、文学、历史学、考古学、艺术史等各个领域。在一整天的讨论里,除了介绍各个学科过去40年的发展情况,“危机”是出现频率最高的词之一。人文学者们谈论的危机,有全球化受阻带来的东西文明再碰撞的危机,有人工智能、脑机接口、基因编辑等新技术革命引发的危机,但更深的危机是来自学科和学术体制本身。

这场论坛举办的背景之一,是《中国人文学科四十年》一书的出版。这本书系统回顾了过去40年中国人文学科的发展历史,也谈到了各个学科内部存在的矛盾和问题。在“西方哲学”一章中,中国社会科学院哲学研究所《哲学研究》副编审韩骁如此写道:“近十余年的学术研究则体现出非常明显的学术工业特质:第一,学术研究的整体面貌越来越严谨、专业、精致,选题越发细化,论域越发狭窄;在文献掌握、分析论证的严密性和准确性方面出现了高度‘内卷’的情况。第二,对根本问题的关注逐渐被学术传统内经过多次迭代的分支问题探讨所替代。如果不了解特定领域的学术传统,可能根本无法理解相应研究具有何种意义。比如同样研究亚里士多德的学者,可能专攻《政治学》的人就无法进入专攻《形而上学》学者的问题域。第三,在学术产品的生产上,期刊论文、基金项目成为首要的评价对象。”

这当然不只是西方哲学这个领域特有的现象,而是整个文科学术生态面临的普遍问题。20世纪90年代以来,文科逐渐走向学术化和专业化,这既是当时的形势使然,也是学术发展规律的内在要求。从20世纪八九十年代开始,国内的学者和出版机构开始大规模引进和翻译国外人文社科经典作品,在消化西方人文传统的同时,中国的学者也开始频繁地与国际对话、交流。在这一背景下,一套严格的符合现代学术规范的体制成为学术向前发展的必需条件。这个时期,各种学术期刊、学术组织创立,主要面向文科学术的国家社会科学基金(简称“国家社科基金”)规模也从早期的几百万元逐渐增加到二三十亿元。

另一个重大变化是教育市场化改革。大学的定位不再只是单纯的学术“象牙塔”,而有了“企业”的色彩。它要将自己掌握的知识、技术和人才资源拿到市场上进行转化,以扩大办学经费来源,获取社会声誉和影响力。市场化本质上强调竞争,竞争要区分好坏优劣,就需要一套量化的评价体系。虽然文科研究和成果并不适应这样的市场交换机制,但身为大学体系的一部分,它也必须遵从全局,参与竞争。相比理工科有相对明晰的标准和更丰富的产出形式,文科能直接体现竞争价值的,大概就是论文数量和基金项目了。

杨翌文是广州某重点大学新闻学院的讲师,一名“90后”。他告诉我,在学院的要求下,他必须在第一个聘期里完成两篇顶刊论文,同时申请到一个国家社科基金项目,或者两个省部级的项目。杨翌文说,事实上,这些项目课题给的经费并不算多,比如国家社科基金青年项目是20万元,省部级的青年课题经费一般也不超过这个数字。这些钱对很多文科学者的研究也并非刚需,但大学之所以这么强调课题和项目的数量,有它自身的利益。“在教育部定期的学科评估,以及各种大学和学科排名中,课题项目都是很重要的指标,你拿到的项目越多,得分就越高。”他觉得课题就像一种控制手段,让老师们参与资源竞争,这样就可以把大家的研究引导到某些方向上去。“因为你要想获得课题,就必须符合某个方向,而且要尽量采用规定的研究范式。这就像一个赶羊人,手里拿着鞭子把羊群往某个方向赶。”

中国人民大学历史学院“80后”的副教授高波也参加了“中国人文学科四十年”的研讨会。他认为,当下的人文学术体制,的确对年轻学者更不友好。“目前整个学术体制是纵向的,项目式的评审制度导致下一代人必须表达上一代人的时代感,不然就很难在体制中生存。这就导致自己的时代感会延后。其实‘90后’‘00后’可能在表达我们‘80后’的年代感,我们‘80后’可能必须表达‘70后’‘60后’的年代感。”当我们在思考人文学科为何越来越脱离现实,失去生命力的时候,这或许是其中一个原因。

中国社会科学院图书馆研究馆员周霞曾统计分析过2012~2016年国家社科基金资助项目的情况。根据国家哲学社会科学学术期刊数据库和中国知网期刊论文数据库收集的数据统计,这五年间国家社科基金项目分别在国内约3000种重要学术期刊上发表论文,共计14.9万篇,平均每年发表论文2.98万篇,年均增幅达11.6%。这样的产出增长还在持续。根据《中国教育统计年鉴(2022)》,2022年全国普通高等学校人文、社会科学拨入经费近169亿元,课题数超过69万项,分别为1998年的103倍和25倍。但人文学者的生存状况却很难说更好。一家文科学人公号发布的文章,列举出在2025年逝去的68位中青年学者(31至60岁),其中一多半都在50岁以下。这篇文章总结的系统性挤压中青年学者的几个要素,以论文、课题为主要考核标准的评价体系排在前列。

早在2023年,教育部等五个部门就联合下发了《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》。文件提出,到2025年,优化调整高校20%左右学科专业布点,新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业,淘汰不适应经济社会发展的学科专业。“新工科、新医科、新农科、新文科”的建设是此次学科调整的重点。其中,关于“新文科”的一个要求是,“推动文科间、文科与理工农医学科交叉融合,积极发展文科类新兴专业,推动原有文科专业改造升级”。

武汉大学文学院院长于亭曾经在武大国学院担任过近十年负责本科教学的副院长。武大国学院当时开了一个“国学试验班”,于亭提出了一条“知识与价值并重”的培养理念,具体教学理念有两条:一是挑战学生智力,二是教学和学习共同成长。“理念很简单,但要做起来并不容易。比如我们想要教师和学生共同成长,就意味着教师在课堂上不能照本宣科了。教师首先要自我更新和扩展知识,在教学中要加强跨学科的探索和学习,济之以前沿的、领域性的学术意识,然后再来引导学生,共同探索。”但最后他们设计出来的很多课,很少有老师愿意按照要求去上,有的课只能于亭自己来。有学生替他盘点了一下,十年时间里,于亭一共开了八门新课,从中国早期文明中的制度和文本生成,到海外中国学研究,再到清代古典学术史。“为了备课,我需要大规模阅读和学习,其实无形当中也开阔了我的想象力。但愿意这样干的老师并不多,而中间这批承上启下的老师出不来,我们就永远没办法真正推动文科改革。”

“不只是老师不欢迎,学生也不欢迎。”于亭说,他曾经也试图在文学院引入数学、逻辑学等必修课程,以帮助学生们训练科学精神和思辨能力,特别是对科学思维和技术逻辑的理解能力,也遭到普遍的抵触。“大家认为文科生不该学数学,就像理科生不该学历史一样。”

“大学虽然还是那个大学,但内在的机理已经发生巨大变化。”清华大学中国语言文学系教授李飞跃说:“大学里现在是一年一考核,五年一评聘,每次都是让你不断跟指标对齐,你没办法做一个长线的规划。我们学生和老师其实都是被量化裹挟着走了,师生关系也和原来完全不一样了。”李飞跃回忆,他在北大读书的时候还经常去老师家里吃饭。而更早一点,他们的老师在学生时代的时候,晚上没什么事就可以跑到他们的老师家去聊天。“你说这种画面放在现在可能吗?几乎是不可能的。我们的大学走到今天这一步,也是各种社会因素叠加的结果。缺少长线的评价体系,各个方面都越来越强调即时反馈、迅速迭代。”对非常讲究精神气韵传承的文科教育来说,这是另一种损失。

获得语言能力的人工智能在这两年的飞速发展,看起来是压倒以语言为基本载体的文科的最后一根稻草。但从另一个角度看,它不过让社会不得不正视文科早已存在的体制痼疾。它逼迫人们回过头来思考一个最本质的人文命题:当有一个在知识记忆、存储,甚至推理等方面功能远远强大于人类的事物出现并还在持续进化时,人的本质是什么?他怎么在一个注定要不断变化、飞速发展的世界里,找到自己哪怕极其微小的确定性,找到自己存活下去的方式和意义?

已经有很多学者在做这样的思考和行动。因为学科不同,他们实践的方式也各不一样,但有一个共同点:回到现实,回到真实的人间。通过切身体验,找回生而为人的具体感受,将这些“活着”的材料,融入自己的专业中。不仅是文科学者,一些理工科出身,并且在科技当道的时代得到红利的企业家,也开始组织破学科界限的对话,希望将人文的思维,纳入以符号和数字主导的技术资本世界,为人机高度协同的未来世界做一些思想上的准备。

套用狄更斯在《双城记》中的句式:这是最坏的时代,也是最好的时代。人工智能的技术革命,带来了进步和混乱的双重特质。虽然很多对话和思考才刚刚开始,还没有明确的方向,但在AI的阴云下,行动中的学者,已经从实践本身中得到生命活力的奖赏,因此反而对学科发展表现出乐观的一面。比如于亭就告诉我,虽然当下裁撤文科现象似乎蔚然成风,文科在未来的任务反而会越来越重。“将来有一天,人类面对的道德困境和情感危机会越来越重。我们不能只靠技术手段来面对,必须把在教育阶段培养和训练一个健康而理性的人作为重要任务。当社会呼唤这种教育的时候,如果人类延续了几千年的这套人文体系都没了,然后再去重建,那可能就太晚了。”

(文中杨翌文为化名)