小汉斯(Hans-Ulrich Obrist)评价为了解这位在众人眼中“属于未来”的艺术家。

编辑:谭伊白

(来源:Louisiana channel)

我在牛津郊外一个叫斯通菲尔德的小村庄长大,母亲是公立学校的美术老师,父亲是一个平面设计师。村里只有800人,这在青春期的时候是挺可怕的一件事,互相之间谁跟谁都认识。

但在我的家里面,我们就像有一个自己的小世界,我和我的父母、哥哥,四个人都非常喜欢艺术和文学,古典戏剧等等。

我还记得小时候每到深夜,我酷爱哥特式恐怖电影的父亲,就会用VCR放这个世界上最怪异的影像作品,每晚两小时的体验,激发了我少年时期对沃纳·赫尔佐格(德国电影导演)、杨·斯凡克梅耶(捷克动画大师)、 霍利斯·弗兰普顿(美国实验电影导演)等电影导演和影像的兴趣。

(Photo: Christian Brems)

虽然我是个不怎么静得下来的小孩,很爱运动,在学校参加足球队、网球队等等,但我在别人眼中就是那个“画画很好”的学生,所以也很顺理成章地走上了一条“艺术之路”,在中央圣马丁学院获得学士学位,然后去了伦敦大学,继续学美术硕士。

研究生最后一个学期,我记得我得到了人生的第一台笔记本电脑,一拿到手我就开始看视频、玩剪辑软件,觉得这是一件几乎接近本能的事情!

本科毕业后,我记得当时我对自己说,这可能是最后一次机会了,最后一次做自己想做的事。在那段时间里,我的父亲生病很不幸去世了,他留给了我一些钱,足以让我能毫无顾虑地生活仅一年而已,于是我想尝试一些没有人期待的创作。

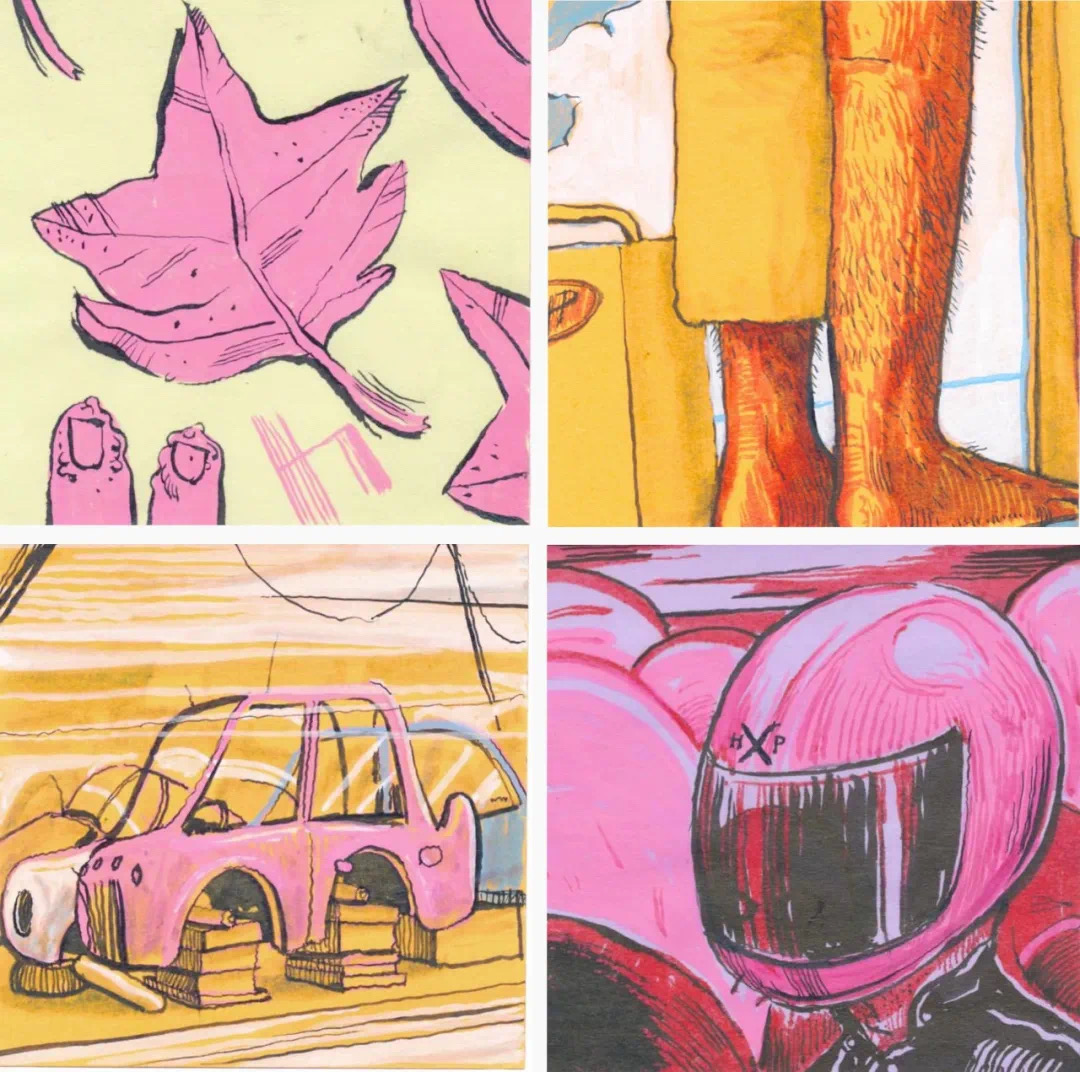

阿特金斯的父亲设计的书本封面

我从小在一个满是书籍的房子里长大,非常爱写作,我很看重文字,它便逐渐成为了我创作中首要的方式。我的很多作品,都是先有文字,再有影像,也有一些作品会将视频脚本改编成文章。

在某种意义上,我尝试让我的影像作品拥有像诗一般的结构,将语法和句式,转移到了我的视频中。说实话,我一直认为我并没有那么爱艺术,但这是我唯一能够展开想象的地方,我可以通过这样一个空间将我所有的想法集中在一起:视频、写作、表演、音乐、动画……

阿特金斯与油罐艺术中心创始人乔志兵交流合影

这次在上海油罐艺术中心的个展,是我在亚洲首次这么集中地展示我的作品。

《Refuse.exe》,2019

走进展厅中,最中央的作品是两个巨大的方形木箱,正面被投影了一个影像作品。伴随每一次轰然巨响,各种各样的物体从一个空间坠落,一张床、两把梯子、一堆砖头、一只小猫......紧接着,巨大的船锚也坠下,然后是铁链,将砖头砸得稀烂,除此之外还有一大堆互相之间毫不相关的“垃圾”,书本、纸箱、羽毛甚至钢琴。

它们从二楼的木箱子掉落,堆积在一楼的两个木箱子里,所以你必须得下楼或上楼看看才知道发生了什么。

这件作品是用电子游戏引擎编写的软件程序,在后台实时运行,标题中的 “.exe”的后缀也暗示了它的可执行属性。算法会自动控制每件物体下落的姿态和状态,以及和地上东西相撞的方式。所以,每一遍甚至每一秒都是全新的,无法复制的,这是一种重复的永恒循环。

我很喜欢让计算机模拟现实的东西,在这件作品里模拟的就是“重力”,所以这件作品中也会下雨、下雪,发生一些现实生活中发生的事情。然而这些很普通、平淡的现象,往往让人觉得存在某种隐喻,所以事物不停地坠落,也暗指了一种忧郁的情绪。

我也会把它想象成一部戏剧,只不过戏剧化的瞬间非常短暂,一个物体华丽地下落,然后戛然而止。向下是唯一的方向,重力是唯一的动机,核心主题之一就是排列的事物清单。

而木箱的背面,空无一物,我想表达的是即使电脑模拟了真实世界发生的事物,它也是虚拟的。

另一件视频作品叫做《如何制造》,在一个单独的小空间里,尽头的小电视机正在不断播放工厂流水线的制作过程。

复古的老式DV拍摄的画面外,有一个男声在冷静地解说,文字是来自于《追忆似水年华》的第一卷《在斯万家那边》。

视频总时长足足有19小时,观众可能来现场好几次都无法把它看完,但是即使你看到了影片结束,其实我也没有揭露它究竟在生产些什么东西。我们普遍都认为电脑的数字化过程或者电脑所创造的东西是虚拟的,无实物的,但其实我想表达的是机械运行的背后,都是有一套强大的制造流水线在支撑的。而数字产品的物质性,也在提醒我们它并不完美,也会出错。

除此之外还有几件刺绣作品,都是在上海本地的刺绣工厂制作的。

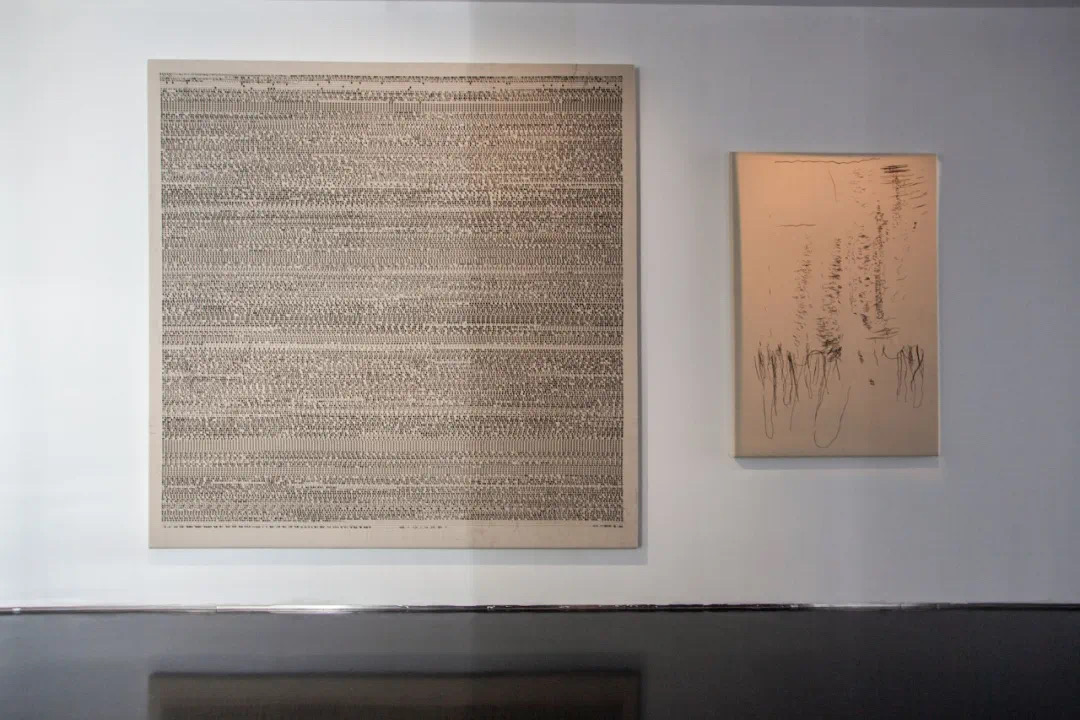

《刺绣作品》,2022

其中,一些是我自己的绘画,被动作捕捉后,扫描成了抽象的线条,最终缝制在布上。

在油罐艺术中心的办公区域陈列着两幅较大的刺绣作品,分别基于我父亲的日记和十世纪日本作家清少纳言的“烦杂的事”创作而成。

在这两件作品中,原始文献经过了算法上的改变,被翻译成中文。我希望这些刺绣既是直截了当的,又是某种能够凸显密集手工艺过程的生涩的、粗暴的文献。

我的父亲从16岁就开始写日记,直到他患癌去世。在家里,我们保留了他一沓一沓的日记本,我一直想用某种形式发表它、纪念他,但我同时又得模糊掉具体的内容。于是我就将他的文字,当作一种数据输入,按字母顺序排列后失去了条理,最后以重复地、无意义的词语的形式出现。

如果你仔细阅读,你会看到他某些写关于自己癌症、关于沮丧和痛苦的词汇,可能总有那么一瞬间你也会思考,在被数据化的过程中,什么被抹去了?什么消失了?

我真的很喜欢那种感觉——当精确的文字遇见了某些更松弛的、诗意的介质。但矢量化的文字,机械化的刺绣,会要求技术既要“充分地”模仿人类的特征,又在这一过程中体验到深深的失败。

2019年我第一次来油罐,那时候还没有疫情,我走在被5个废旧油罐改造而成的空间里,觉得特别惊喜!当下就有马上想要在这里创作的冲动,因为它不是一个从零开始的新空间,而我的作品也是对许多我热爱的东西的挪用和转换。终于,让我在这里创作出了能与之对话的作品。

《old food》片段

我有一件作品叫《old food》,这次在油罐展出了它的片段。

有一段是一个小男孩边弹琴边流泪。很多人都说,在我的作品里看出了一种忧郁感。

它的灵感来自于西方文学中的第一部科幻小说《科学怪人》。主角弗兰肯斯坦怪物是我对于人工智能的第一个参考,它让我觉得很有威胁性——想想在资本流动和权力流动中所发生的决定都慢慢地交给电脑,这太可怕了。我甚至不需要记忆了,也不需要知道现在是什么时间,因为我的手机会知道。

均利用了动态捕捉技术

我的很多作品里的人物是由我利用面部捕捉技术,嵌入了自己的脸,打造出的高仿真的虚拟人物。这些人物常常在影片中哭泣、喝酒、自言自语,做着“不明所以”的事情。于我而言,用虚拟人物来传达人类的真实情绪,有些时候甚至会有更强烈的效果。

就像看一部动画,与里面的人物共情时,“情绪”这种只有生物才拥有的东西,经由数字化的媒介转变后,再次触达人们的内心,这种感觉很奇妙。

我觉得“忧郁”是个很有趣的词,相对于“失落”或者“哀悼”,“忧郁”这种情绪是来自于你失去了一些你不知道失去了什么东西的感觉。所以在某种程度上,我也无从了解我的作品为什么给大家带来了这样的感受,因为我不知道失去了什么。但这并不能阻止损失的感受。

我想,观众看到哭泣的虚拟人物时会很触动,或许是因为作为人类,你感到自己被看得很透彻,甚至会产生一种反感、厌恶的感觉。

阿特金斯目前在丹麦的哥本哈根生活和创作

但当我第一次使用这种新鲜的语言创作时,我只知道我被迷住了。而我的作品恰恰在于通过力求完美的技术来努力暴露机械的局限性,让大家重新关注于人。因为生命永远超出了任何计算机的模拟能力,不仅体现在技术上,更体现在现象上、情感上、以及死亡上。

共同创作、导演的戏剧《Sorcerer》演出现场

今年3月,我和一位作家朋友共同创作的剧《Sorcerer》在哥本哈根的剧场上演,这是我首次尝试戏剧创作。这部剧的想法诞生于疫情期间,记录了和朋友之间安静、私密,真实又尴尬的日常。

这部戏剧与我创作的影像,二者在最成功的部分达成了一致——一种对真实的打破。表演就是伪装,影像也是一层伪装,无论是在戏剧中还是在影像中,“出戏”都是我刻意追求的。就像笑场,或者黑胶唱片的跳针,或者播放视频的缓冲等等。

并集结成书,在今年以儿童读物的形式出版

今年夏天,我和太太迎来了第二个小婴儿,现在我正在度过一段非常忙碌的兼顾奶爸和创作者两种身份的时光。每天早上,我会在女儿的午餐盒里画一幅小画,就像小时候父亲在每个深夜,带我看这个世界上最有趣的动画一样。

油罐艺术中心·上海市龙腾大道2380号