|

浙江椅子坟

在我出国之前上研一的时候,我曾经看过关于中国南方浙江温州地区有大椅子坟的报道,漫山遍野地分布着高大的坟墓,但当时只是好奇,没有过多的深究。 我在博一的后半年和博二,也就是1991年和1992年,基本上都在浙江的南部和东南部做调查,累计有16个月左右。

当时温州和丽水地区的很多城镇和村子,都知道有一个北京来的女研究生,经常看人家的墓地和葬礼,或是看人家祭祖、抄人家的牌位。 那时候民俗学还很不为人知,我解释我的专业和为什么要做这些调查,他们都听不懂。后来我就说我要写老师布置的作业,要来记录这里的丧葬习俗。 民众的传播能力比我们现在的微信都快,在当时打公共电话还需要专门去某个地方排队的状态下,我在那一带到某个镇或村子去,他们马上就会说:“你是不是那个北京来的要做作业的研究生啊?”我成了一个当地的名人了。 但是也托福这样的信息传递,省去我不少解说时间,老乡们都很热心地给我讲解墓制习俗或带我上山看坟墓。 当时从杭州到温州、丽水一带只有公路交通,要坐六七个小时的长途车。沿途可以看到各式各样形状的坟,从南到北逐渐变化,很有意思。 不能随时下车观察,我就从车上远距离抓拍照片,也在纸上匆匆勾出它的轮廓,之后再详细描画。我带着这些卡片去问老乡,他们会告诉我很多细节和传说,这种方式帮助了我更深入地了解这些坟墓。 下面我会展示一些坟墓照片和手绘图,大家不要吓着。 这是丽水的一片坟山,基本都是夫妇墓,体型比较小,一般家庭都能做得起。

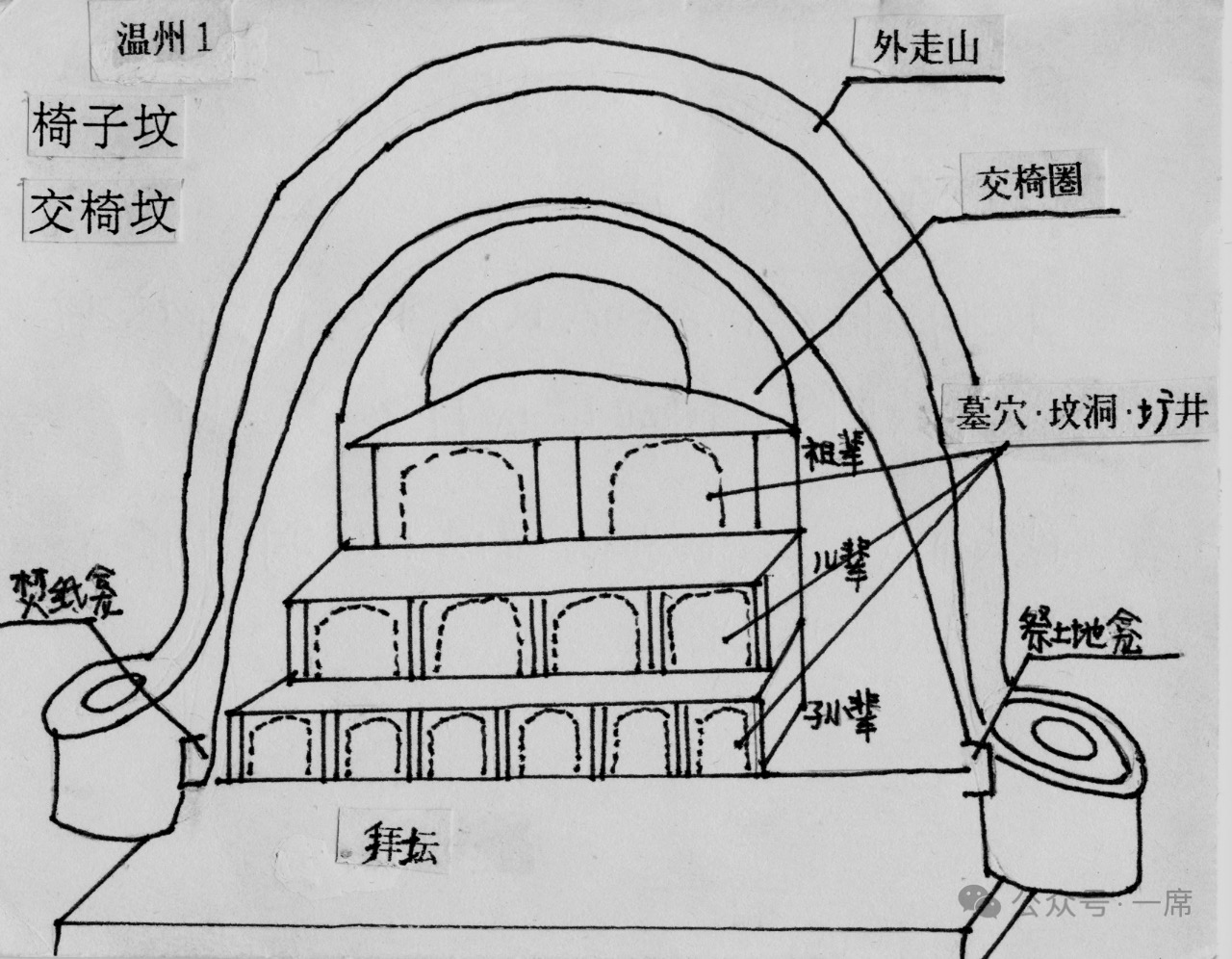

这是一座温州的太师椅坟,又名椅子坟。丽水地区叫交椅坟,龙泉地区叫交椅哨。

为什么叫椅子坟呢,因为它的形状就像一把椅子,上半部分后背是圆的,前面两边有扶手。当地会说“稳坐太师椅”“坐上第一把交椅”,把坟修成椅子形状,请祖先坐得舒舒服服地享受子孙祭拜,也是一种身份的象征。 这是椅子坟的基本结构。北方汉族的传统是入土为安,把棺木埋进纵向的墓穴,而浙江、福建一带是在地表修一个长方形空间,顶部修成拱形,棺柩横向推进去。 这是一个新修的墓,还没有使用,所以我获准去测量了它的尺寸。大家看一下,这个墓穴的进深只有1米25,说明它不是一个放棺柩的墓,而是一个改葬墓。

就是将死者的遗骸从原来的墓中挖出来,清理后把骨头放在一个骨瓮中,然后再放进这个墓穴。这是南方的一种古老葬俗。

除了墓穴之外,椅子坟的基本结构还包括墓山、椅子圈,也叫坟圈,还有前面两侧八字形的坟手。墓前半圆形的区域叫墓埕,也叫拜坛,它就像一个池子。后面有山、前面有池,从风水上讲就是背山面水了,非常吉利。这意味着,虽然他没有找到一个自然的有山有水的宝地,但他可以自己创造出来。 为什么会形成这种地表坟墓呢?有地理、历史和文化等几个方面的原因。 首先,这里是丘陵地带,多石山,向地下凿一个墓坑非常不容易。多阴雨的天气使墓坑容易积水和繁生白蚁,侵蚀遗骨。当地认为祖先住得不舒服了,就会影响子孙后代的生活,容易发生不祥之事,他们非常在意这个。 再者,历史上长江中下游曾经有土墩墓的习俗,在地面上堆起高高的土墩台,在上面放置棺材再掩埋。考古分析认为,这种土墩墓习俗也是地理环境所致。 那为什么一定是椅子形,而不是房子或其他形状?下面一组图是墓式的演变过程。 最初始的地表墓室是一个小小的隧洞的形状,叫“圹”。它的基本功能就是收容棺材,使得阴阳两个世界不相见。有单人的、双人的和多人的,其中双孔圹和多孔圹比较多,将有血缘关系的人埋葬在一起。

地表墓室修建到山坡上之后,有受山上流下的雨水冲刷和滚石砸到的危险,所以后面要给它做一道防护,当地叫“黄道圩”。

因为当地产石,防护从土埂后来变成碎石埂、石块砌成的高墙。结合当地太师椅为官运象征的认识,防护墙演变为了太师椅的椅子圈,周围设施逐步完善起来。 最初椅子圈发挥的是功能性的作用,后来又向装饰性发展。这是温州的椅子坟,因为石头加工直线是最容易的,所以你看石柱和石板都是直线的。后面做成了椭圆形的,做了好几层,最里边是椅子圈,外边是山,俗话讲“找个靠山”。

后来,坟手也从简单的八字形变成了螺旋形,它是用花岗岩做成圆筒形之后,然后再一点一点地凿出立体的螺旋形。很豪华,造价也很高。 既然找到一块风水宝地,又投入这么多资金,所以一般会把多个世代葬于一处。汉族的理想是生前四世同堂,死后同穴。 椅子坟的坟圈是墓穴从平地搬到山上之后,外围建筑不断地发展美化形成的,而墓室尤其是拱形顶的墓室也有其文化内涵。当地老人跟我讲,这是民间效仿贵族的棺椁制而做成的砖石椁室。 棺椁制度是中国古代丧葬礼制的重要组成部分,内棺外椁,用多重棺椁希望可以长久保存遗体。棺椁的重数或层数也有严格的规定,要符合墓主人的身份或阶层,考古研究发现等级最高的墓葬有七重椁。

“士一重”,士阶层只能用一层木板把棺材包起来。“庶人无椁”,只能将棺材直接掩埋,而当地人用砖石砌的墓室是模仿了贵族使用的椁,这样祖先也可以住进豪宅了。

也就是说当地的民俗通过巧妙的变通,避开了礼制的规定,崇敬祖先,寄望于祖先保佑家庭向上发展。 |