文 | 云也退

再丧也丧不过波德莱尔。夏尔·波德莱尔是“丧文化”的祖师,是最早表达“我丧故我在”的人。丧文化的典型语言是“一时受挫没关系,再努力一下,你就绝望了”,波德莱尔的三观也一样,他认为任何企图改变现状的努力都是无效的。

在他所生活的1840—1860年代,法国经历了多次革命和动荡,社会上活跃着一群慈善家、人道主义者、进步论者以及鼓吹乌托邦的人,波德莱尔一概嗤之以鼻。他的偶像是美国人埃德加·爱伦·坡,他在翻译坡的《奇事集》一书的序言里写道:

“(爱伦·坡)认为所谓的‘进步’这一伟大的现代思想,不过是一种痴迷;他还将人类住宅的完善化称为大地的伤疤、方块状的赘疣。他只相信永恒不变的‘自在之物’……”

这就是波德莱尔在说他自己。

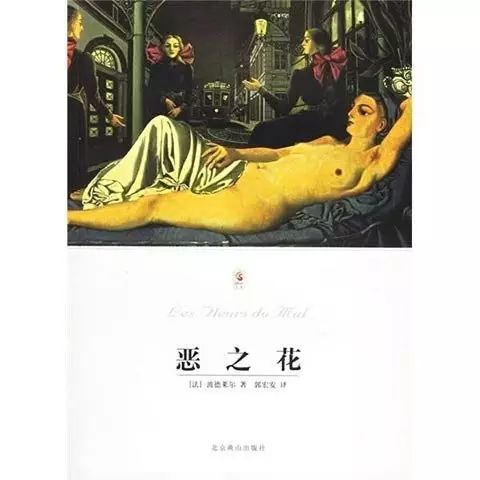

▲波德莱尔

他从不相信世界会越来越好,从不相信处死罪犯或打入地狱能够积极地影响社会人心,更不相信人性本善。他说,最纯洁的人,心灵深处都有恶的因素,不过,这种恶主要不是冲着社会和他人去的,而是奔着自己来的,会危害自己,对自己构成致命的危险,而人还觉得这里面有很强的快感。

这来自波德莱尔的切身体验:他20岁时体格强健,眉清目秀,也很有钱,但很快迷恋于感官刺激,挥霍无度,迅速致穷。他在一篇小散文诗《迸发》里说:“我是个早熟的浪荡子”,从自己的妈妈开始,女人的香味、头发、衣裙就让他如痴如醉。

波德莱尔的诗,如果拍出来,必须是色迷迷的画面,最好交给丁度·巴拉斯这种时不时能将细节呈现得既淫荡又有诗意的导演来承担:一只手从女人的脚踝摸到大腿根,鼻尖沿着纤足的顶端陶醉地走,手捧一根秀发闭上眼睛……与这种极端的浪荡相称,波德莱尔对“上瘾”别有研究,他在散文诗集《人间天堂》里分析了英国人托马斯·德·昆西是怎样上瘾,并且写出《瘾君子自白》这等佳作的:德·昆西从小在女人堆里长大,成为一个“两性体”,如果没有对于女性的早熟,对于从女性肉体质感到衣裙质感的细腻接触,“即使是最激狂雄浑的天才……也是不完美的人。”

他对女人的诸多评价,会让女性主义者愤怒。他把女人看作天才(男性)文人的必需品,同时又是威胁,“对于诗人暴虐的灵魂来说,她是一块平庸的牧场”,而那些天才的女人则是“一个有缺陷的男人”,等等。波德莱尔说,他只能接受侍女和妓女,绝不要一个长期的伴侣,而他一生所执着爱慕的女人,也是一个黑白混血的女演员——让娜·迪瓦尔。在1851年的一篇文章里,波德莱尔已经明明白白地披露了迪瓦尔的性格:

“一般来说,诗人们的情人比卑鄙下流的低级妓女好不了多少,其中稍好一点的,是那些能做个汤又不去养二爷的。”

这种巨大的骄傲里包含着多么凶狠的自贬,而自贬本身又是对这个世界的运作规律——让了不起的天才跟低级的女人般配——的讥刺。不管是歌唱女人的魅力还是对她们喷毒,他都是一个根本意义上的丧人:我啊,我命中注定只能与奸邪顽劣不入流的人为伍,最终自己也会变成他们的样子。

160年前的那个夏天,直到下印之前,波德莱尔还在修改《恶之花》里的诗作。书一出版就石破天惊,社会上通行的标准三观被它打得晕头转向。对庄严绮丽堂皇的美,对被众口一词地赞颂、高厅明室地供奉的美,波德莱尔说出了“我厌恶”,说出了它已经滑落为虚伪,变成了丧失真实质素的道貌岸然的真相:

“我厌恶画中的古代美人/那纤弱的、巧笑的玩物/她无聊地朝着窗口哼哼/耀眼的印花布装饰一屋。”(《理想》)

而他描写的都是与“古代美人”相反的东西:

“退色的椅子上坐着几位老妖婆/画了眉毛,懒洋洋地抛出媚眼/顾盼作态,让衰萎皱缩的耳朵/为当当作响的宝石和金器装点。”(《赌博》)

对于那个年代的人来说,波德莱尔真是太邪恶,太“重口味”了。他写的都是真实存在的东西,但它们都被社会“良好风俗”默认为是不可说的,谁敢说,谁就要被众口一词地唾骂,被放逐出社会共同体。波德莱尔不仅敢说,还声称那才是他眼里的值得入诗的东西,人们骂他是魔鬼,但再翻几页《恶之花》,就惊恐地发现波德莱尔早已自认魔鬼的“帮凶”:

“荣耀归于您,撒旦我的君主!/您统治着人间、天上、和地府……噢,就让我也躺在您的身旁/同在古老的知识之树下冥想!”

相反的,那让光明普照的上帝,在他看来是一个“善妒的天主”,大地上的宝藏被他隐秘起来,唯有撒旦才知道它们的所在,唯有撒旦才能在人心中埋下探寻隐秘的欲念,指引他们去挑战那光明正大的伦理:“你在少女的心目中深深培植/对卑微的渴望、对违禁的欣喜。”(《献给撒旦的连祷》)

他这么挑衅社会,是因为勇敢吗?根本不是。史上罕有花花公子能兼职当愤青甚至革命斗士的。波德莱尔当初发表《恶之花》,也是赌了一把,赌法兰西第二帝国时期社会风气较为奢靡颓废,审查尺度也会比较松。事实上,当他遭到第一轮攻讦,尤其是《费加罗报》发表斥责文章后,立刻害怕起来,甚至责备朋友不该把书送给《费加罗报》的编辑。1857年7月,当法国内政部长就提请总检察长注意这本书,说书中的好几首诗都犯了侮辱公共道德罪的时候,波德莱尔简直已经“吓尿”了。

但是,他害怕的主要是不体面:被推上法庭,被审判,被送进监狱,太丢人现眼了。但在这些后果发生之前,他却被一种自毁的冲动所驱使,去写诗,去故意挑衅,想看看自己能落得个什么样的结局。波德莱尔在一篇散文里说,他是一个肯定会倒大霉的人:

“有的人注定了要命中不幸。每个国家的文学里,都有那么一些人,他们脑门一道道深陷的皱纹里,用神秘的字体写着‘不幸’。不久前,有人把一位不幸的人告上法庭,他的脑门上有几个奇特的文身:‘缺少运气’。他就这样,背着他生命的标签到处走,就像一本书带着他的书名,然后他被审讯,以证实他的命运的确被这标记所预言了……仿佛瞎了眼的天使,致人于死地的天使,随手抓了几个人,不停地拷打他们,以此来促使其他人成长。”

认定自己要倒霉,要衰落,要被人唾骂,但是对这种主动“认定”十分自得……在波德莱尔这种极端的人格里,你可以看到“丧”的真谛,那就是在明知会摔得很惨的情况下,继续由着自己的性子往下走,看看自己到底能有多惨。相应的,轻度一点的、更普通的丧,就是认可、流连、钟情于自己所处的短缺状况,不去也根本不想改变它。“走自己的路,让别人打车去吧”,这种话里隐含的不是自暴自弃,而是自认无奈(打不起车)下的小小庆祝。

早熟和上瘾的结果,是梅毒找上了波德莱尔。他的身体垮掉了,但是这种形式的恶疾却十分吻合他极端丧的三观。一边享受,一边堕落,翻着漂亮的筋斗下坠,直到深渊之底;做一些明显对自己不利的事,带给他的快乐总要高于承担后果的痛苦。波德莱尔深信自己所有的选择,包括写那些耸人听闻的诗和过奢侈糜烂的生活,都是命中注定,也是符合自然规律的。

一个高规格的丧人,他最憎恨的是什么?当然不是自己的处境,因为他接受它的难以改变;也不是别人——不管是高尚者还是卑鄙小人——的诋毁,他早就把自己置于被诋毁的位置上,像波德莱尔那样,承认自己就是魔鬼,是酒徒,是流连下三烂场所的病态的浪荡子。他最憎恨的是庸俗。“一个浪荡子决不能是一个庸俗的人,”他说,“他犯了罪,他或许不会就此堕落,但要是这罪行源于庸俗,那么丢脸就在所难免了。”

《恶之花》是向庸俗开的排炮,庸俗,即那些总是为大多数人趋之若鹜的趣味,明明低入尘埃,大众还一心视之为能把自己从地面提升起来的翅膀,高端人士则以其为匹配自己档次的标签。

在发表它的时候,特奥多尔·戈蒂耶,这位著名的文艺批评家,也是波德莱尔的亲密朋友,一眼就看出了这部诗集的本质:这是一本“忧郁与罪恶的词典”,如果出版它,那么世人的“道德反应”将会变得理直气壮——他们都将认为自己拥有无以复加的美德,因为他们都看到,世界上存在着一个肮脏的、重口味的、亵渎神圣的波德莱尔,他反衬了他们的高尚与虔诚,以及“正能量”,实则不过是一些以固化、虚伪的审美包装着的玻璃心而已。

【作者简介】

云也退 | 腾讯·大家专栏作者,独立记者,书评人,译者。