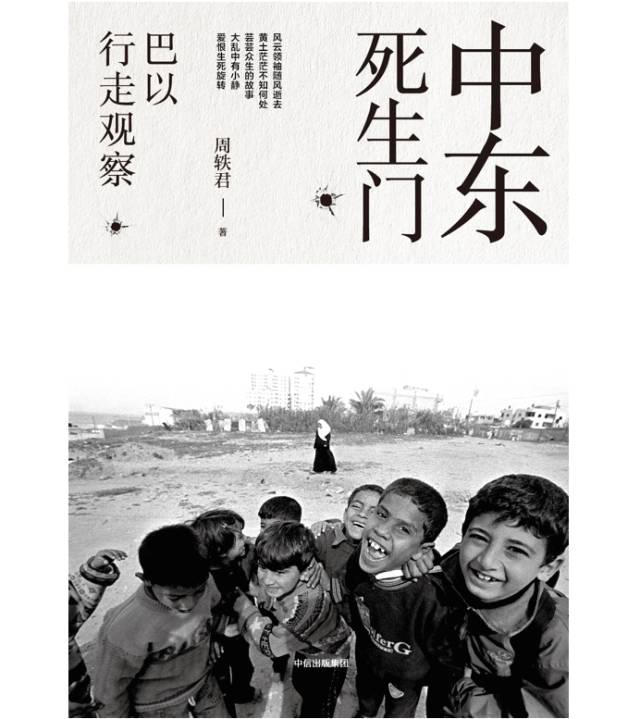

出版社供图

“为耶路撒冷而死!”五六杆枪同时对空鸣放。从来没这么近听过枪声,我不禁一缩脑袋。“中国女人害怕了!”旁边的小孩一阵嚷嚷。同伴的葬礼,对他们来说,更像是一次赶集。

前言

我有过一次规模小很多的“比利·林恩式的中场体验”。

作为国际记者一个人在加沙报道一年后,回国休假。随意走进北京西单一家商场,一楼正在举办促销活动,一男一女两个主持人站在台上,声嘶力竭播音腔十足,卖力地推销商品,热情而空洞的音乐喧天。我站在三层看着,只觉得这个世界离我好远。

加沙的生活,直面生死,容不下矫情造作,类禅宗棒喝,立见分野。

第一具尸体

尽管早有心理准备,胃里还是一阵翻江倒海。5岁的阿曼·法利斯躺在冰柜里,冰柜显得太大。眼睛没有完全闭上,剩两个灰白的空洞。细细的黄头发耷拉在脑袋上。

“把裹尸布解开些!”法新社摄影记者萨比拉冲医护人员喊了一嗓子,忙着寻找拍摄角度。医生掀开白布一角,孩子的上半身露出来:皮包骨,血迹斑斑,是弹片伤。又是一通闪光灯。

美联、法新、路透……各路摄影记者一个都没少。围在又瘦又小的尸体旁,一次次快门闭合,仿佛要吸干法利斯体内最后一点血液。

从太平间出来,一个记者斜靠在栏杆上,抱怨巴以冲突的照片越来越难拍,“没什么新东西。”我小心翼翼听着,法利斯是我在加沙见到的第一具尸体,第一次死亡。那时我刚到加沙一个星期。

△停尸间里,医生拉起法利斯的手

法利斯是在自家门口中弹的。前一天,以色列坦克开进加沙南部罕尤尼斯,巴勒斯坦官员说,以军坦克“无故开火”。以色列军方说,有人向坦克开枪,坦克还击,并不知道有小孩被打死。这一切不再重要,法利斯躺在冰柜里。

按照当地惯例,葬礼于上午11点举行,顺序如下:游行,抬尸体至死者家,游行,在清真寺为死者祷告,游行,去墓地。

医生用巴勒斯坦国旗裹住法利斯小小的身躯,放到担架上。几千名罕尤尼斯居民挤在外面准备游行。代表巴勒斯坦各派别的旗帜——绿的、黑的、黄的飘扬其间。各种政治标记抢先书写了5 岁孩子的墓志铭。

△法利斯的祖母向记者控诉幼童被杀

“啪啪啪”三声枪响,游行开始。一辆卡车头前开道,抬着法利斯的担架紧随其后,其他人一路疾走。卡车载着大喇叭,是一个流动广播站。人群沸腾起来,呼喊声、枪声、喇叭声,尘土飞扬。

“血债血还!”“真主最伟大!”大喇叭领头呼喊, 整条大街的人齐声回应。喊声间隙传来阵阵枪声。我和其他摄影记者挤在广播车里,返身拍车后的担架。一路颠簸,不知道是谁在背后一路撑腰,才没倒下去。

大喇叭震得我五脏六腑快要爆裂了,心口很堵,不知为何想哭,却又哭不出来。每一次葬礼游行,都是一次集体情绪洗礼。

车在法利斯家门口减速,抬尸入内,道别家人。家里只有10平方米左右,没有任何装修。母亲俯身吻别儿子,泪水淌满法利斯冰冷的脸。邻居们挤在走廊里,争向记者描述幼童被杀经过。几分钟后,人潮又向外涌,第二轮游行开始。

● ● ●

“为耶路撒冷而死!”五六杆枪同时对空鸣放。从来没这么近听过枪声,我不禁一缩脑袋。“中国女人害怕了!”旁边的小孩一阵嚷嚷,有的冲我做鬼脸,有的蹲马步作开枪状,只为吸引我拍照。同伴的葬礼,对他们来说,更像是一次赶集。

“法利斯是烈士!”“烈士光荣!”一个孩子举着法利斯的画像冲镜头呼喊。另一个孩子一把抢过画像,“照我,照我!”那是一张侧面像,法利斯仰头望向远方,一脸阳光灿烂,两眼炯炯有神。背景是鲜花和位于耶路撒冷的金顶清真寺——阿拉伯人声称誓死夺回的圣地。

街边观望的人被裹进游行,队伍越来越庞大。阳台里伸出拳头。一个七八岁的小孩一手扛枪,一手抱一枚铁皮做的导弹模型,大步流星,走入游行队伍。三个少年爬到清真寺高耸的宣礼塔上,打出巴勒斯坦国旗。旗帜再次高扬。

一年后。同样是罕尤尼斯,同一家医院门口,同样漂亮的小孩,同样悲痛欲绝的亲人。那是一名9岁巴勒斯坦女孩的葬礼,她死在开学前一天。正当我大发感慨时,同行的法新社记者萨比拉说,有次他去拍一个葬礼,开始前同一帮小孩聊天,突然一发子弹击中面前正在跟他说话的那个孩子。当天下午,萨比拉又参加了那孩子的葬礼。

血的楼梯

自愿充当向导的年轻人领我和哈提姆走上一个水泥楼梯。血顺着梯子流过,在晨风里干了。楼梯通向客厅,里面一片狼藉。玻璃粉碎,满地黄铜弹壳,年轻人一把一把抓给我看。正当我拍摄满墙弹孔时,他招呼我和哈提姆到隔壁卧室“看样东西”。

年轻人蹲下,掀起地上一个床垫:殷红的血和脑浆,尚未凝结,又稠又软。加沙人哈提姆受雇于美联社,冲突恶斗画面拍过无数,然而这样粗糙、血腥的画面扑到眼前,还是扭过头去。

昨夜,此地一场恶战。以色列特种兵进来抓人,遭遇巴勒斯坦人伏击,互有死伤。

踏着鲜血走下楼梯。太阳正烈,水泥地映出白花花的光,血迹因此显得老旧,好像已经干了几百年。

△血迹老旧,好像已经干了几百年

发生枪战的巷子窄得仅容一人通过,两边人家的墙壁打出好几个胳膊长的窟窿。当地人说是以色列士兵炸开墙壁,躲在背后伏击巴勒斯坦枪手。一个窟窿望进去是厨房,满地碎片,母亲和一个孩子呆呆站着,满地碎片。向外看,孩子们在废墟间跳跃,背后是千疮百孔的家。

哈提姆从另一个窟窿伸进脑袋,招呼我给他照相。他举着200毫米尼康长焦镜头回眸,脸上隐约还有微笑。我骂他拿人家的伤口当勋章,他却一脸无辜说实在没人给他拍工作照。

我在现场无数次遇过哈提姆。他身躯庞大,从来不穿防弹背心。一次,从枪战现场回来,哈提姆用香烟屁股敲打我的防弹头盔:“我讨厌这个东西,真主要你死的话打在哪里都可能。”香烟一下戳到我的眉心。

后来才知道,两年前他穿着防弹衣,还是挨了以色列士兵8枪,膝盖窝里留着颗子弹,取不出来。每次过安全门都响。美联社状告以色列军方,案子是这样了结的:哈提姆去了不该去的地方。此后,他视防弹衣无用。有天我发现他右手腕上缠着几股白线,问那是什么。他支吾着说,妻子和母亲缠的,已经带了好几年。

我便明白,那是他的护身符,他的防弹衣。

以残墙窟窿为镜框,我给哈提姆按下工作照。他绕墙过来,神色酸楚:“别责怪我,你总有一天要走的,可这是我们的生活!”

活生生人的味道

电视里正播上星期我坐过的那家咖啡馆。桌子塌了,椅子横飞,高挂的店铺招牌倒垂下来。招牌是红底黑色人形,广告词是:

“如果我不在家,也不在希拉勒咖啡馆,那就是在去希拉勒的路上。”

一声爆炸,喝咖啡的人走上了另一条路。

上周去的时候,座位满了,我坐在紧靠门口外面的一张小桌子旁。保安朝我笑笑。我知道这是最没有人愿意坐的地方,人体炸弹如果遭到阻挡,靠门的座位最危险。

再去咖啡馆门口。首先听到吉他声,十几个以色列小伙子围坐在地上,为死难者唱歌。一地烛火。坐过的凳子不见,整个咖啡馆被纸板包起来。外墙上有死难者照片,一个个笑容灿烂。烛台,鲜花,许多保安在巡逻。

● ● ●

一个巴勒斯坦人走进咖啡馆,引爆绑在身上的炸药,摧毁了两个婚礼,制造了许多个葬礼。

以色列人大卫·艾伯博姆那天晚上约女儿在希拉勒咖啡馆见。

女儿纳瓦第二天结婚,按照传统,父亲会送女儿一本犹太教箴言,还会给一些对婚姻的忠告。

艾伯博姆是耶路撒冷一家救治中心的急症室主任。过去,每次发生自杀爆炸,无论是否应该他上班,他总是第一个赶到救治中心投入抢救。那天晚上救护车呼啸而来,伤员们陆续抬进救护室,艾伯博姆的同事开始担心:“我知道他在耶路撒冷,但是他没有来,也没有打电话到医院,我就知道他出事了。”不祥的预感很快被验证,她在七具尸体中认出了艾伯博姆。

△以色列医护人员捡拾爆炸现场碎尸

△以色列医护人员捡拾爆炸现场碎尸

艾伯博姆20年前从美国俄亥俄州移居以色列,救治过无数自杀爆炸中的受伤者,包括阿拉伯人。同父亲一样,纳瓦也从事救死扶伤的工作,对象是患癌症的儿童。

咖啡馆惨案过后不到24小时,以色列战斗机飞临哈马斯领导人扎哈尔住所上空。他的儿子哈立德刚刚同父母吃完早饭,商量着当天要给亲家送彩礼,然后同准岳父一起到加沙宗教法庭办订婚证书。

一年前,哈立德从英国伦敦结束工程学学业返回加沙。母亲为他在当地订下一门亲事。这天正当哈立德穿戴整齐,走出门口去找准岳父时,一枚重镑导弹结束了这一切。

以色列姑娘纳瓦·艾伯博姆20岁,巴勒斯坦人哈立德·扎哈尔24岁,两对年轻人的婚礼都变成了葬礼。

△耶路撒冷街头,遭自杀式爆炸袭击的公共汽车

△耶路撒冷街头,遭自杀式爆炸袭击的公共汽车

除了咖啡馆,以色列城市街头的巴士,也是自杀袭击重灾区。

那天我在耶路撒冷公交车爆炸现场,站在下风口,空气里是汽车焦油混合着血腥的味道——那味道与加沙街头巴勒斯坦汽车遭以色列导弹袭击之后的味道一般无二。

那天有正统犹太教徒举着纸牌抗议,高呼口号。一个穿红风衣,挎相机的以色列女子对他们怒吼一通。我听不懂,只听到其中有一个词她用英语说的:“political”(政治的)。

我问那个女子,宗教人士们在喊什么?“No Abrabs,no bombers”(没有阿拉伯人,就没有人体炸弹)。

“那你怎么想?”我问她。她看了我一眼,说:“人死了。”