文 | 邵建

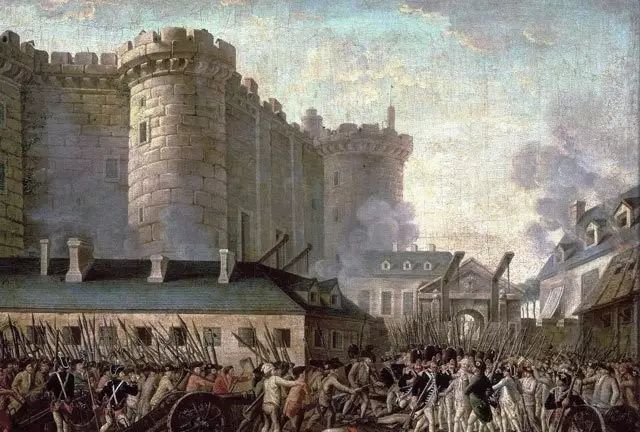

1789年7月14日,巴士底狱被攻陷之后,由于巴士底被视为旧制度的象征,因此,它的陷落意味着旧制度的垮台。法国人民从此自由了。是的,当时巴黎市民自己就这样认为。

一位英国人描述了他当天在巴黎见到的景象:“一大群民众走过,高高地挑起那座被攻克的堡垒的钥匙,宣布‘我们攻占了巴士底狱’。人们的喜悦难以言表,陌生人激动地握住他的手说:‘我们也自由了。’”[1]

近二百年后,法国大革命史学家阿尔贝·索布尔也是这样评价巴士底事件的意义:“7月14日固然是资产阶级真正的胜利,但它更是自由的象征。”[2]

▲[法]阿尔贝·索布尔 《法国大革命史》,北京师范大学出版社2015-8

不同的史学家对此事件却有不同的评价,19世纪法国学者泰纳认为:巴士底被攻陷,“事情比这还要严重得多。权力不仅已从国王手中滑落,而且根本没有落到议会的手中:它掉在了地上,落入失控的民众之手,……实际上,政府已经不存在了;人类社会构建起的大厦轰然倒塌,人们回到了自然状态。”对此,泰纳当然不会认为这是自由,“而是一次解体”。[3]

以上索布尔是20世纪左翼史学家,他的“自由说”显然属于对法国大革命的主流评价或正统评价。泰纳是一位保守主义者,他的“解体说”在主流史书的叙述之外,或许能给我们掀开历史的另一面。

任何史家叙述都难以做到客观的纯叙述,他们都有自己先在的观念架构。史实只有放在一定的观念架构中才能见出意义;否则它就是散落在地上的碎珠,并无价值。同时,不同的观念架构也决定了史学家对史实亦即史料的裁剪。有的史料因其不利于自己的观念所以有意无意地被忽略。固然它所呈现的也是历史,但却是历史的一面。相反,此史学家回避的一面在彼史学家那里不但没有忽略,反而有着充分的展示,甚至连细节也不放过。这显然是历史的另一面。公道地说,两面都是历史。历史本身就是三维的,所以读史需要三本以上一道读。

索布尔的《法国大革命史》属于革命史学,在攻占巴士底一节过后,下一节的标题是“城市的暴动(1789年7月)。注意,这里的用词不是“革命”是“暴动”。暴动所以发生,根据索布尔:“王权消逝,中央集权不复存在,几乎所有监察官都弃职而去,捐税的征收暂告停止。”这是什么状态,这正是泰纳所谓“解体”的状态,换言之即无政府。一个社会一旦陷入无政府,人类就回到了政府之前的“自然状态”。对此,霍布斯的表述是:“是每一个人对每一个人交战的状况”。[4]置身这样一种状况,人类有没有自由呢?

7月22日,一场自然状态下的血腥杀戮正在巴黎上演。它不是来自索布尔的正统史学,但我们在自由主义和保守主义的历史叙事中可以看到。这里不妨以泰纳的叙述为介绍。[5]

这一天,一对身为政府高官的翁婿在巴黎附近分别落入民众之手。年长的叫富隆,是政府国务参事。1788年冬季,面临失业,他在自己的土地上花费6万法郎给穷人找活干。但此刻在民众中却莫须有地流传着他的一句话:他说我们不比他的马值钱,如果我们没有面包,那就吃草去吧。还有比这更能煽动饥民愤怒的吗?厄运就此降临。

▲法国政治家富隆画像

这位70多岁的老者在枫丹白露被抓,一路押送到巴黎。他的头上顶着一把干草,嘴里也塞满了干草,脖子上还挂着一个草圈。面对民众的折磨,巴黎选举人命令把他投入监牢。这其实是想救他。但暴怒的民众不答应,齐声高呼:审判他,审判他。国民自卫队首领拉耶法特徒劳地恳请众人:审判应当按常规进行,要有程序。但骄纵的民众因为攻陷了巴士底,以功臣自居,根本不把任何人放在眼里。

公审就地开始了。70多岁的富隆两次被吊上路灯杆,两次都掉下来,重重地摔在铺路石上。第三次换了一根绳子,这次吊了起来,没有摔下,是被取下。接着取下的就是他的脑袋,挑在一根长矛尖上。

他的女婿贝尔蒂埃是从另一个地方押送到巴黎。路过一个驿站时,人们纷纷向押送车里扔又黑又硬的面包砸他。因为他被认为是前段时间大饥荒的小麦囤积商,尽管他连一粒麦子也没有买卖过。但,民众需要一个泄愤的对象。

马车刚到监狱门口,押车的护送队就被民众驱散。大家当场决定把他挂上路灯杆。眼见自己活着无望,贝尔蒂埃夺过一个人手中的火枪欲以自卫,但一个士兵手疾眼快,一刀就劈开了他的腹部。另一个士兵迅速地剜出他的心脏,又一人割下他的脑袋。两个人一人执心脏一人执脑袋前往市政厅去展示战利品。随后有人要他们交出这两件东西,他们便从窗户扔了出去。那颗心脏在众人手里传看。

那颗脑袋呢,不同的法国革命史有不同的叙述。在泰纳之外,叙述这件事的还有另外一位保守主义者,马德楞在他的《法国大革命史》中为此专列一节。马德楞率先表明,这件事在当天,各家叙述就有出入。在他自己的采信中,情形是这样:贝尔蒂埃所受的酷刑是身体被剁成六十块。手脚心脏脑袋俱被长矛挑起。这是其中一个细节:人们挑着翁婿两人的脑袋分别游行。在某一处不期而遇时,这两颗脑袋有意被凑在了一起,其中一个人喊着:“你同你的丈人接吻吧。”[6]

▲马德楞 《法国大革命史》,人民日报出版社2014-1-1

如此血淋淋的事件,在索布尔“城市的暴动”中并未出现,然而,这正是暴动的重要部分。暴动的中心无疑是巴黎,巴黎发生的这些事该章节几乎一字不着。这也是历史回避的一种方式,只有题目,无有事件。

无独有偶的是,同为左翼史学、同时也是他的业师勒费佛尔的《法国革命史》,在“巴黎的革命”这一节,和索布尔的处理稍有不同:它不是回避此事,而是仅以一句捎及:前两人在某广场被处以绞刑。毕竟这样的暴动于革命并不光彩,它属于滥杀。因此,只有在保守主义性质的史学中,我们才得以窥见历史的这一面。

▲[法] 乔治·勒费弗尔 《法国革命史》,商务印书馆2011-6

从7月14日到7月22日,一个星期以来,民众始终沉浸在暴力的亢奋中。这两天的暴力性质是一样的。巴士底被攻陷之后,监狱长德诺内和巴黎商会会长弗勒塞尔的头颅不也是被长矛高高地挑起吗。14日是革命,22日就成了暴动。问题在于,它是否像人们所认为的那样,给法兰西带来了自由。

这就要看我们对自由如何理解了。

7月14日之后,巴黎和整个法兰西一时失控。王权打落在地,国民议会由于攻占巴士底没有寸功,人们也不听它的。没有一个公共而有效的权威让人服从,社会分崩离析,人们各自为力,这就是无政府。用当时被推选出来的巴黎市长巴依的话来说:“这时候人人都晓得发号令,却并无一人晓得遵守号令。”(同前注,58页)自然状态如果就是上述霍布斯式的人与人交战的状态,那么,自由还是有的,只是这是自然状态中的自由,一种很可怕的自由。如同狼搏击羊,你能说狼不自由吗。但,在狼的自由面前,羊的自由又在哪里。这不是比附,一个羸弱的老人落入一群暴民之手,不正如同羊只落入群狼。自然状态是野蛮的,它的游戏规则是弱肉强食。在弱肉和强食之间,自由如果有,那也只是单边的自由。这种自由不平等也不对等,为人类文明所不取。

人类政治文明中的自由,不是某一个人的自由,也不是某一类人的自由,而是每一个人的自由。自由与自由是冲突的,因而自由也必须同时是受限制的。限制自由其实是保障自由,执行限制功能和保障功能的对象不是别的,就是法律。法律限制你对别人或别人对你的侵害,同时也就保障了别人和你免于受侵害的自由。在消极的意义上,每一个人都免于受侵害。在积极的意义上,每一个人因其限制而无以侵害别人。只有在这样一种状态下,即法律状态下,自由对每一个人来说才是可欲的,同时亦是平等的。

所以,洛克说:“哪里没有法律,哪里就没有自由”。[7]托克维尔说:“在我看来,就是每个人在法律的约束内都拥有真正、真切、真实的自由。”[8]托克维尔把这种自由称为法治的自由。

▲[法]托克维尔《旧制度与大革命》,商务印书馆2012-8

7月14日之后的法兰西,它的自由是哪一种性质的呢?不言而喻,那只是一种自然状态中的自由。随着王权落地,旧制度的一切包括法律,也被砸得粉碎。革命者要制度创新,但宪法还没问世,革命就爆发了。这两个制度一死一生,在方生方死之间,便是社会解体的自然状态。自然状态无法律,或者每个人都认为自己有权进行判决。他们可以同时成为指控人、证人、法官和行刑者,并对任何人随时执行判决。那一对不幸的翁婿,恰恰就死于这种不需要任何程序的大众司法。

巴黎的暴乱局势,让国民议会忧心忡忡。人身、财产俱无安全可言。不是国家成了霍布斯笔下的“利维坦”,而是民众。此刻它怒气冲天,四处横行。然而,这样的民众并非人民全体,只是人民中的一小部分。他们可以是盗匪,可以是流民,可以是出狱犯,也可以是军人,还可以是流氓,当然也不乏一般的平民。由他们身上所释放出来的类似于力比多的能量,足以摧毁由历代文明积累而成的各种秩序,并且只要短短几天。

▲法国大革命早期手持三色旗的无套裤汉形象

人民成了最大的蒙冤者,因为人民是一个集合概念,它囊括了当时所有的第三等级。至于人民中的绝大部分,安分守己,但都成了沉默的大多数。盗匪作乱,他们所能做的,也就是关门闭户,提心吊胆。此人民非彼人民,但都是人民。

7月14日以后,对于人民中的为非作歹类,真正是一个盛大的节日。身为巴黎市长的巴伊和国民自卫军司令拉耶法特对此毫无办法,他们充其量也就是个维持会。尽管他们当时有心救助富隆和贝尔蒂埃,但如若他们再坚持,自己就有可能被吊上路灯杆。这是断头台还没问世之前,民众行刑的方式之一。市长巴伊只能无可奈何地说:“我们不敢违背八天前攻占巴士底的人民”。[9]

巴黎市府如此,那么,国民议会呢。王权失灵,作为国家最高权力机构,国民议会对此局面因意见不统一而日趋分裂。地方行政官员出身的议员马鲁埃这样写道:“对任何不怀偏见的人来说,恐怖始于7月14日。”(注同前)

7月22日,议会会议,在发言中,议员托勒达尔对连日来的暴行进行了愤怒的谴责,这时,一个声音出现了,那是年轻的议员巴纳夫。他说:“难道这鲜血真的那么干净吗”。(注同前书49页)

这样的表述,出现在若干法国大革命的史籍中,因而翻译也各有差异。这也是其中一种:先生们,怎么啦,流血之后才能变得纯洁呀。顿时,议席上的某些议员发出热烈的掌声。该言论显然是想把暴行给正当化,或,用目的来合理化罪恶;但它具有警句般的迷惑性。

▲安托万·巴纳夫,1761年10月22日-1793年11月29日

巴纳夫(1761-1793)是来自多菲内省的议员。也是当时议会中的领袖人物之一。他有着敏捷的思路和良好的口齿,辩才无碍。罗兰夫人称他是“言辞的镀金匠”。因为出身第三等级,自小遭受过来自贵族的不平等的待遇,铭刻在心。以上的表述就如何表述而言,不可谓不精彩。但它公然为暴行镀金,也就成了他一生洗涮不掉的污点言论。富有戏剧性的是,他后来从激进主义蜕变成一个王政性质的保守主义者,力主君主立宪。同时退出激进的雅各宾并参与创办“斐杨俱乐部”。国王出逃后,因与王室秘密通信被发现,关押近一年后,于1793年被送上断头台。时年32岁。不知他在断头台上是否还能想起三年前自己的说的那句话。

19世纪末英国剑桥大学教授阿克顿爵士从1895到1899连续四年开设法国大革命课。他去世后,弟子把他的讲课内容辑为一册出版,书名就是《法国大革命讲稿》。阿克顿勋爵是一位古典自由主义者,他是以自由主义的价值倾向叙述并评论法国大革命。1989年7月事件,出现在该书第六章“巴士底狱陷落”,其中当然也没放过富隆翁婿的蒙难,也征引了巴纳夫的那句话。翻译出来的意思是:他们流出的那些血,难道就那么纯洁。但,阿克顿勋爵的讲课并不到此为止。因为是课堂,他对他的学生就此话题作了充分地发挥。

▲[英]阿克顿 《法国大革命讲稿》,贵州人民出版社2004-05

在阿克顿看来,巴纳夫的话可以让我们把握并理解那个时代的“时代精神”。他认为时代精神不会来自社会底层,只能来自精英。在评论巴纳夫的话之前,他说有两位比巴纳夫更为知名的人物,他们的表述更为清楚地展示了这种时代精神。这两位人物一个是法国大革命时期著名的化学家拉瓦锡(1743-1794),他在给友人的信中说:“即使存在一些过火的行为,那也是出于对自由、哲学和宽容的热爱而犯的过失,在法国就算为了比较低级的目的做出这样的事情,也不会造成危害。”[10]

是的,按照这里的逻辑,为了自由、哲学和宽容,人们可以为所欲为。至于富隆等人,不过是自由的祭品。吊诡的是,和巴纳夫一样,或继巴纳夫之后,拉瓦锡于1794年也被送上断头台。拉瓦锡一生酷爱科学,尤其化学,被尊为“现代化学之父”。相传他甚至把科学实验做到了断头台上。

受刑前他和刽子手约好,看他头颅和身体分离后还能眨眼,以验证人死后是否还有感觉。刑后的刽子手对着血淋淋的脑袋数了一下,一共眨眼11次。当时有人慨叹拉瓦锡之死:砍下这颗脑袋只是一瞬间,但要长出它却需要一百年。这的确是一颗优秀的脑袋,对科学而言。但转对人类社会,却连常识都不及。

▲拉瓦锡的雕像,位于巴黎市政厅

在阿克顿看来,同样体现那个时代的“时代精神”的另一位人物是杰斐逊。

阿克顿引用了他的话:“未经审判就有很多罪犯被处刑了,其中有些人是无辜的。对此我和所有人一样感到悲痛。但是那时利用人民的力量是无法避免的,人民的武装不像子弹或炸弹那样盲目,正是依靠这种适当的盲目的力量,才仅仅流了无辜者一点血就赢得了如此巨大的成就。”(注同前,96-97页)

这段话不是针对7月14日的巴黎,而是针对1792年9月比这更为暴烈的巴黎大屠杀。它所流贯的逻辑和拉瓦锡一样,为了一个巨大的成就,无辜者流点血算什么。何况未经法院审判,杰斐逊就可以把人称为罪犯。典型的雅各宾式的语言,居然出自杰斐逊之口。杰斐逊是一位伟大的人物,美国《独立宣言》的起草者。他的这番话的确和他本人一样“伟大”。

从巴纳夫到拉瓦锡到杰斐逊,这是一种多么可怕的时代精神……这是现代性的癌变,阿克顿爵士对此持批判态度,他批评了一连串这样的人物,对巴纳夫也未留情。针对这种思想的迷惑性,阿克顿告诫他的学生:“……在通向信仰和自由的道路上,都染满了无数的鲜血;它们经常会成为谋杀的借口。”(注同前,99页)

注:

[1]高望译阿克顿著《法国大革命讲稿》91页,中华书局2014

[2]马胜利等译索布尔《法国大革命史》89页,北京师范大学出版社2015

[3]黄艳红译泰纳《现代法国的起源:大革命之大混乱》(‖)3页,吉林出版集团有限责任公司2015

[4] 黎思复黎廷弼译霍布斯著《利维坦》98页,商务印书馆1995

[5]以下叙述参见黄艳红译泰纳《现代法国的起源:大革命之大混乱》(‖)46-47页,吉林出版集团有限责任公司2015

[6]伍光建译马德楞著《法国大革命史》59页,人民日报出版社2014

[7] 转引邓正来译哈耶克著《自由秩序原理》上203页,三联书店1997

[8] 盛仁杰董子云译布罗根著《托克维尔传》357页,浙江大学出版社2017

[9] 黄艳红译泰纳《现代法国的起源:大革命之大混乱》(‖)48页,吉林出版集团有限责任公司2015

[10] 高望译阿克顿著《法国大革命讲稿》96页,中华书局2014