致创造性写作研究生班的作家们——

同学们、同仁们、兄弟姐妹们:

三秋如一日,三夏如一时。

最初就知道你们今天要离开,可真的到了这一天,还是有些意外感。三岁三寒,三寒也三春,到现在似乎该说的都已言尽,又似乎该说的从未说起。这就是同仁,这就是师生(哪怕仅仅是一种名义),这就是文学同仁间的言不起、意不尽的文学关系。也正是这种关系,让我起意在我们仿佛无话不谈的三年之尾,在我们即将分手的悲喜之间,写这封不言而笔的一些赘言。

我想说的第一点是,在这三年的时间里,老师并非是你们的榜样;老师们走过的写作之路,也并非是你们应该踏行的前程。

文学从根本上说,它的来路是借鉴与承传并行的双轨,孰多孰少,由作家的文养和秉性而定。于是,创造与传承,便缘此而生。再从根本上说,我不赞成文学是一门手艺那句话;因为手艺有太多、太多的承传。作家可以自谦,但绝不能真的把自己沦落为木工、瓦工的巧匠艺人。匠艺人是愈传承愈熟练,写作是愈写愈陌生,愈写愈敬畏,直至写到相面文学,而不敢落笔,那时才谓之成熟,才谓之大家。

现在,我们都是走在从会到不会、从敢到不敢的路上。都在朝圣的路上等待着神圣到来那一瞬的敬畏与颤栗。“作家不是培养出来的,文学院不负责培养作家”那些话,似乎在我们的文化环境和教育中,已经烂熟为一种人所共知的真理,可是,我们谁又能说,数学不需要教育,物理不需要学习呢?谁又能保证学了数学、物理的学生个个都是数学家和物理学家呢?似乎从来没有人要求过,每一个在高等学府读研、读博的文科才子,个个都能应该成为理论家、文学史家或者哲学家和历史学家吧!诚然,李白、杜甫、曹雪芹,他们都没有读过大学,但别忘了,那个时代的张衡、祖冲之、沈括们,也并非大学科班。不在异地谈桔枳,也不在异时谈同事。别以为鲁迅是学医才成了文学家;别以为沈从文是因为湘西的偏野才成了沈从文。我们不能把没条件的教育之成做证据,也不能将有条件的必然做必然。大学不负责培养作家,但不能不负责文学之教育,一如物理专业不负责培养出伟大的物理学家,但不能不负责物理教育样。而文学——尤其我们这样的创造性研究生班的三年教育之实验,恰恰证明了文学在大学教育中的意义和不同。

就意义而言说,即便我们都已是知名作家,但也是缺少许多史识和文学智识的人。我们需要文学教育的醒示、争论和感悟!我们需要补习这一课。这一课往小处说可能就是几本书;往大处说,则是一片水茫茫的思想之海。来到学校补习、讨论、增阅和争论这一课,对我们的年龄、经历和写作,则是更为集中和省时,更能让我们感悟、讨论和争论。尤其人民大学这样的文科之强地,可能比其他学校更适宜对我们缺弱的填充和补缺。这里有令我们见之必敬的各个学科的专家和大家,又有相对灵动、松活的教育灵便性;有支持我们的校领导和文学院,又有如你们兄长、姊妹般的同仁老师们,使得我们的创造性写作研究生班,可以成为教育夏日中的一块树荫,冬日寒冷中的一块暖地;使得我们的饭桌和课堂,充满着分歧的争论和讨论的热切。这种讨论和争论,让我们可以在教育非权力强咽的必然之外,各取所需,自去赘余。

其次,你们的到来,创造性研究生班的成立,给文学院和学校那些比你们更年轻的孩子们,带来的中文教育那可触可感的文学氛围和气息,这是此前学校少有的,也是难以替代的。就其学校教学而言,我们创造性写作研究生班的更为不同之处,也恰恰是我们这儿的老师即学生,学生亦老师;彼此增补,共同尊重;课堂上没有权力、权威和必然,而只有文学的信任、感悟和怀疑。

我们尊重、感谢每一位为我们的教室和创作带去春意和冬暖的人——文学院的老师,北京内外的作家和学者,以及从国外赶来的作家、理论家和每一位热爱中国文学的翻译家。他们每一个人的文学之言,都是我们的滴水之恩。除了这些恩水的涌泉,我们更为在班里强意力行的,也是我们与众教、众业所不同的地方,是我们立足共树的让你们对老师和老师所言、所著的怀疑和叩问。文学的怀疑和叩问,是文学进步的最重要的脉络。亦步亦趋,是对文学的最大伤害。在这儿,我们可以怀疑鲁迅和曹雪芹,可以不信任托尔斯泰和巴尔扎克,可以以一个名不见经传的作家为旗手,也可以为一篇远未形成共识的小说而呐喊。我们在尊重所有人写作的基础上,怀疑其所获成功的可靠性。古代的、现代的、国内的、国外的,尤其是当代文学的。

在当代文学中,尤其是你们身边老师的写作和言说,则有更为值得怀疑和争论的价值和意义。不在意你们这样怀疑、争论的对和错,而在意你们对“老师非老师”的精神形成和确立。要相信,中国当代文学无论如何都已经成为文学史中的一段波澜和流域;要相信,中国那些为数众多的优秀作家和作品,都是那些流域的航标和坐标。但你们身边的作家、老师和作品,却只是那些流域的浪花和砂砾。他们全部存在的意义,就是陪同着你们怀疑和被怀疑。请你们怀疑阎连科,怀疑刘震云——哪怕震云老师半生的写作给我们留下了一路的经典;请你们与你们的同代老师梁鸿、张悦然、杨庆祥等,一道在同步怀疑中推翻和建立。三年的学习,不在于你们写出了怎样的小说和论文,不在于你们获得了什么样的奖项和影响,而在于你们确立了在文学上的怀疑精神——要勇于怀疑世界,更要勇于怀疑当下的写作。仅仅是文学上的这种怀疑精神,仅仅是开始有了对老师们文学教学与写作上的不信任,我想,这就是一种成功。是一种最大的收获之果;是我们三年相处相习,最大的结晶与成就。

我们要重新认识这四十年来,中国文学在发展中从内容到形式的怀疑与确立;再怀疑和再确立的这一循环路道上的足迹与得失。要面对文学的当下,让这种怀疑从自身的写作开始;从你们身边老师们的——尤其是从怀疑我的写作与追求起步,让我们的写作,成为你们怀疑起脚的踏石与动力。怀疑你们老师们的教学,怀疑你们老师们的写作——我想,这就是我们这个青年作家班三年相处最大的收益,也是与我们其他学课最大的不同。

你们也一定要相信,每一位老师的写作能够成为你们写作中怀疑的对象,那也恰恰是你们对他们的尊重和临幸。如果你们首先怀疑的是我和我的写作,我想这是你们毕业后给我的最好的礼物。不走老师和前辈们的文学之路,也才真正是我们这个创造性写作研究生班毕业后最好的前行和主义,一如每一位大作家和每一部大作品,都必然要建立在因为对世界和经典作家及作品怀疑而开始的创造上。

第二点,名利、理想和日子。

同学们、朋友们,有很长时间我都想开诚布公地和你们讨论我生活和写作中的教训和为人,可缘于担心有倚老作秀之嫌,却一直未能开口谈起。今天,你们有的要走了,有的虽然还在,却最终也要走在离校远行的大路上。非常有可能,此一聚散,我们将终生不能再有今天相聚的场面。也因此,我想说说我写作中的教训和为人,务请你们,不要再走我走过的写作之路。

大家都知道,我这一代作家,几乎都是为了饥饿、进城和个人命运而开始读书和写作的,起点之低,真是低到了尘埃里去;之所以今天可以成名成家,其实有赖于个人奋斗的名利之心。而真正让文学成为相对纯正的理想,那在我,比起同代人,要晚上很多年。也因此,在这儿请允许我苦言直道,务请你们将名利之心,如果可能的话,尽早、尽多的从头脑中搬移到另外一个地方去。万不可如我一样,三十岁、四十岁、到了五十岁,乃至到今天,都还不能完全排除名利对写作的伤害。

如果一个作家,一生都为名利而写,那倒也单纯并易于理解了,如我们理解一个商人一生为牟利而努力。而问题就出在这儿,我们是一群有理想而又不能放下名利的人。名利成为我们生活、生存的条件,可它也成为理想的枷锁,约束着我们不能成为单纯、可爱的名利之徒。所谓文人的酸腐,说白了就缘于名利与理想的争斗和纠缠,乃至于千古不息的文人嫉妒,也都缘此而生、而绵延。我们的悲剧,就在于我们的内心有不息的理想。我们那一点点的不同与可敬,也缘于在世俗、混乱、乃至于龌龊、肮脏的现实中,我们还有这一点点的理想。

而说到理想,这个听起来貌似高尚的东西,它在我也并非如大家想象的带有责任与良知的光环。从内心里去说,我厌烦人们说我有责任心和良知那样的话。我的一切,皆源于一种为人之本能。诚实而言,我从未认真去想过一个作家的责任应该是方的或圆的,是箭形或弹形。我一切的努力,都源于生活而起,源于生活而行;源于阅读而笔,源于思悟而作。我从不以为我是中国的好作家,乃至于不是一个称职作家。我的写作距离现实、社会、时代都太近、太紧贴。正如一个要跳上桌子的人,因为离桌子太近而无法一跃而起样;如一个登山爬高的人,把梯根紧紧的竖在了山根下,当你爬上梯子时,那梯子会因为太近而不稳,会使你爬得愈高愈危险,跌落得可能就会愈大愈惨烈。

我的教训是,我和现实的矛盾有太深的隔阂,以致使疑虑与不安,成为了我写作最重要的动力和阻力。清楚的知道人的黑暗在哪儿,又不能像鲁迅在《野草》中优雅地一跃,把自己融进黑暗里,并让自己睁开盯着黑暗的眼,从渊黑中发出两束光芒来。哪怕是微弱的可以逾越黑暗的幽蓝的光。而我自己,人在黑暗,心在黑暗,抱怨太多,幽叹过重,甚至我都觉得我的小说中有种怨妇气,太缺少了超越和明亮。

一方面在写作中注视黑暗,另一方面,又在生活中逃避黑暗;在生活中渴望温暖、光明和舒适,逃避承担和责任,从而使自己成为了一个生活和文学中都相当犹豫、懦弱的人。是这样——懦弱而知道自己之懦弱,并且没有能力去强壮这懦弱,这就形成了自己写作的巨大羁绊和怪圈。既没有能力踢开羁绊走出去,也没有能力从怪圈里彻底退回来。这致使我的写作多少年都是踏步的,不前的,乃至为重复唠叨的。因为这样我才说,请大家千万不要走我走过的路。要么超越,要么混沌,清醒的困惑又不能让这种困惑走进文学里,这使得一个人的生活和写作,都有进不得、退不得的滞涩和两难。

要相信,我们与生俱来是为了好好的活着,而不是一出生就为了好好的写作;要相信,我们选择了文学,是为了终生更好的活着,让我们的内心、灵魂变得更为透明和清澈,而非更为犹豫和浑浊。可现实,现实恰恰需要我们的是犹豫、是浑浊,而非童心的简单和清澈。所以我们(尤其我)变得懦弱并困惑。文学的灵魂变得暧昧和浑浊。精神就像深水中的草,灵魂总是被杂草羁绊和纠缠。从现实和写作经验看,与其让灵魂在深水杂草中纠缠和腐烂,倒不如让它留在岸上超越和度化。在这儿,我想到了庄子和陶渊明的好。这种逍遥的超越和出行,有时候更是文学的本源和长远。

现实是一堵墙,寻找墙上的裂隙总比撞墙好。

人心是一口井,有方法的下井去丈量水的深度,比直接跳进水里好。要相信,这样做不是苟且和敷衍,而是另一种真正的艺术和智慧。任何人没有权利指责一个以写作为生存的人。我们也不能以良知的名誉去评判所有的写作和作品。

一个作家,只要在写作中抵达了他的内心,哪怕那颗内心是格尔高尔的茫然和空白,那他也是真实的,伟大的。我们不为别人而写作,我们只为我们自己。事实上,一切的写作,都是首先为了自己的;而我们所犯的错,恰恰是几十年来我们都以为写作是为了别的人。为了他人、他事和他物。这是一个误会!要大胆地承认我们的写作是为了完成“我”的那个人。为了我们的喜好、尊严和内心。只有这样,文学才会起于真并落于真。伟大的文学作品,其中都深刻地暗含着一个作家“我”的存在。作品中没有“我”的存在,就没有灵魂的存在。没有灵魂的存在,自然也难有艺术的存在。我之思,我之悟,我之立场与不安,我之追求和怀疑。在鲁迅的小说中,我们正是读出了那个作家我——鲁迅灵魂的鲜明存在才读到了他的作品伟大的。而十九或二十世纪那些伟大的作家和作品,无不让我们读出一个清晰、鲜明的作家“我”的存在。而我们当代文学,尤其是我的写作,其中的那个我,实在是太为模糊了,太过隐含了,太为微小了。所以说,我希望大家不要像我那样去写作。要在自己的作品中大胆而富于才情地去塑造、创造一个“我”,去丰富,复杂、饱满那个“我”——即作为文学家的我。

说到作品中的那个“我”,就说到我的为人了。我不希望大家像我一样生活和写作。我认为我的生活和写作,太僵直生硬了,太无趣呆板了,甚至有些时候在生活中也太剑拔弩张、横眉竖目了。人活着不该像我这样儿。作家也不该都像屈原那样儿。我们正处在一个在全世界独一无二的、文学资源丰富到使人愕然、惊诧的社会环境里,就像《一千零一夜》中那个只需要几枚铜钱而却遇上了满地金币和珠宝的人。芝麻开门是一种悲剧,而非喜剧和正剧。可现在,现实确实已经“芝麻开门”了。满足人的各种欲望的金币和珠宝,山一样堆在我们面前了,不弯腰一拾是不可能的事;不弯腰也违背了人和写作的最初之目的。而弯腰捡什么、捡多少,则成了今天对作家最嘲讽的考验。所以说,请大家务必不要如我一样年轻时贪心过重,欲念时起,而到了今天,又种种原因,面对众多的读者,写作勤奋,又几乎完全成为“挣不到稿费”的人。

你们一定要生活在现实中。

女作家要做能为自己“买起衣服、首饰和化妆品”的人,做能为男友和丈夫买漂亮衣服和围巾的人。男作家一定要立志买车和买房。这不是什么世俗和庸常,这是一个人的常念或正念。好好活着,过好日子,这是一个作家的必须,就像我们提笔写作时,需要钢笔和墨水一模样。世界上没有爱妻子的丈夫不希望妻子、儿女们健康和自由。挣钱、获利、名声,这些都是作家必须要面对的,应该适度努力的。但之所以作家为作家,文学为文学,就是我们知道适可而止的点在哪;知道当停则停,当止则止。而不要如我样,当停未停、不当止时却止了。

芝麻开门的山洞大门很快就会关上的。那些算好妻子、儿女和日子需要多少金币就拿多少的人,会恰好在关门之前跑出来;而那些抢、捡、背、拿过多的人,会在山洞关门之后留在山洞里。

我可能就是那个被关在山洞里的人。曾多年为了进城而写作,为了名利而努力。致使今天想来,我都为自己在最好的年华“以梦为马”的努力、行为感到可笑和懊悔。所以说,我希望你们不要和我一模样,既不要因为理想去做以梦为马的不可能的事,也不要背负过多的“金币的光芒”而走不出山洞来。

还是那句话,女作家一定要做仅凭自己的口袋,就可以随意购物的人——这不是钱,是作为真正女性的根基;是最为女作家最基本的尊严。男作家,一定要为买房、买车而努力——这不是世俗和庸俗,是我们处在今天中国式的社会现实中,要为自己有一个可容身、可喘息,可关门思考和握笔的书房而努力。但当这些都已实现时,那就当止则止的把欲念停在刚刚迈出去的脚步上,记起自己的文学理想是什么;记起我们是曾经把理想和生命承诺交给文学的人。

初念不可忘,欲心不可执。记住那些得道成佛的人,都是最会感悟念止的人。

最后,我想老生常谈几句酸腐、风险,总是被人嘲笑的话——那就是无论在什么情况下,大家都要对阅读和写作坚持、坚持、再坚持。我相信大家会和朋友分手,但不会和文学分手;会和妻子离婚,但不会和写作离婚。和写作的不离不弃,如一个信徒总是和信仰在一起。不离不弃不是写作的起点和终点,而是人生和文学最艰难的中途。

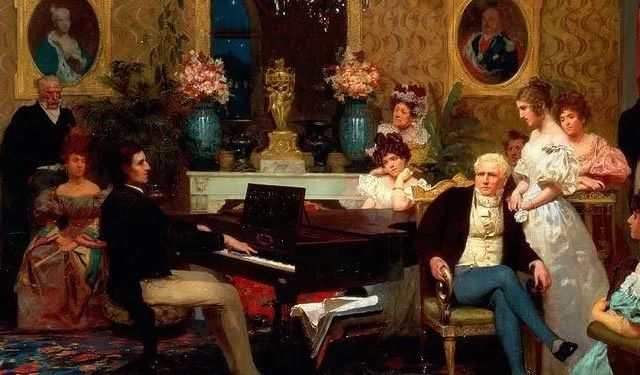

巴尔扎克像。罗丹作品

在这个不离不弃的过程中,我们要始终保有一个作家的高孤心。我不希望每一个作家都是清高之人。不希望清贫、孤独成为文学的代名词。不要忘记托尔斯泰曾经的富有,如果他没有那样富有和贵族气,我们将很难理解托尔斯泰如何去写作;不要忘记陀思妥耶夫斯基一天到晚进出赌场的脚步声;不要忘记巴尔扎克身上的那颗于连心。在二十世纪几乎所有有成就的作家,都是最终日子过得不错的人。即使卡夫卡作为一个小职员,也是吃不愁、穿不忧的人。要求作家孤独、清贫是对写作的不解和偏见,更何况我们今天所处的时代,是如此的喧嚣和丰富。而作家,从本质上说,不仅是人,而且还可能是一个相当世俗、世故的人。尤其我们所熟悉的那些优秀小说家,他们对世界、世事心明如镜,就仿佛一个人熟悉自己的手指、脚趾样。这样说,并不是说一定要作家世俗和庸俗,不入世和庸俗,就写不出好的小说来。而是说,作家要在世俗中保有那么一点高孤心。一清高孤,胜万两黄金。这种说法有些夸张和不着边际,但可显见人们对文人高孤的要求和寄望。

大家都知道,坊间有个非常流行的说法,说张爱玲在上海参加建国后的第一届文代会,到会上见到几乎所有的作家都穿深黑色的中山装,只有她一个人穿粉色花旗袍。因此就在这一瞬间,她知道时代是真的变化了,属于她的时代结束了。于是文代会后,她就离开上海到了香港去,直至老死在美国洛杉矶,都没有再回到孕育她和她的文学的土地上来。毫无疑问,这个坊间的传说已经真假难辨,无据可靠,甚至更多的成分是在美化、神化张爱玲。但从这则传说中,却让我们能更真实地看到张爱玲那颗高孤心,看到了人们对文人高孤的渴望和敬重。

高孤是一种精神的洁净和自塑,是一种立场的坚定和守持,而不是傲气和俯瞰。我们这儿以张爱玲为例子,是因为她实现并完成了她的那颗高孤心。而设想,倘若她留在上海,她又能怎样高孤和保留这颗高孤之心呢?在过去,我们的社会环境非同香港和美国。在今天,我们的社会环境不仅不同香港和美国,而且也非过去的时代和环境。如果一定要用一句话来形容我们今天的社会和环境的话,此前我说是“蓬勃地扭曲和充满力量的变形”。而今天,我说是“热气腾腾的浑浊”。在这充满亮光气色的浑浊中,要求作家避开水污是不可能的事。但我们可以在浑浊、混沌中保持那么一丝清莲气;保有一点点的高孤心。且把这点文学的高孤保有到你的中年和老年,保有到你写作止笔的最后那一刻。直到有一天,你们必然如我样——一我也必然会如前辈作家样,都在必然的一天躺在医院的病床上,我们能共同说出那样一句话:

“亲爱的文学,你以为我一生的努力无愧于你了,那就让我来生还和你在一起!”

当然,我们还可以说出很多别的话,比如“文学,我爱你!”比如“该写的我都已写过了,我无憾我的人生了。”如此等等。虽然酸腐和可笑,但这里却有我们对文学的挚爱和视文学为信仰的神圣、高孤在里边。因为命运决定我们在座的每一位,都可能将会终生从事写作这职业,那就让我们终生保有一丝文学的高孤心,终生保有一点作家的尊严在我们的写作和生活里……

同学们、兄弟姐妹们——信如长卷,万语千言,杂杂踏踏,我写得凌乱而啰嗦。可似乎还有很多话没有讲出来。没有讲出来,也不得不收笔止言了。因为信已经不短。因为我们说话的机会不会就此中断。在这封信的最后,最后的最后,我要说的是,当你们离开学校再回到北京来,从哪儿到人民大学来,请记住人民大学已经成为你们的母校,如一座刻写着岁月的建筑,起立在你家的那块土地上。而那里的老师和你们的师弟、师妹们——老师可以不是你们的老师,但永远都是你们的兄长、姐妹和同仁;那些师弟、师妹们,不仅是你们的师弟和师妹,而且永远都是你们的师弟和师妹。务请你们记住到了北京给他们打电话;务请你们到了学校让他们请你们吃顿饭。尤其在你们往后的人生过程中,遇到烦乱和苦恼了,试着给他们打个电话问一问,看他们中间的谁,能不能为你们做些什么事。

还当然,有一天你们成为伟大作家了,因为什么以外飞黄腾达了,也请记住,一定要让你的老师和同学的名字,都永远留在你们手机中的通讯录里边。

阎连科

2018年6月25日