本帖最后由 源济 于 2018-10-15 10:04 PM 编辑

华夷秩序的危机2018-10-14 邓文初 大家

导读在充满冲突的国际关系中,中日战争虽然是悲剧,但相对而言并非必然的历史命运。

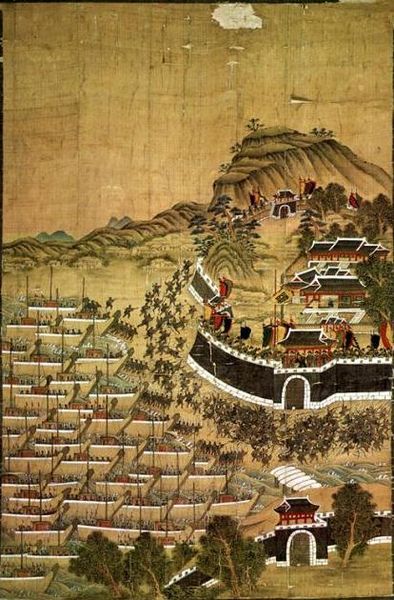

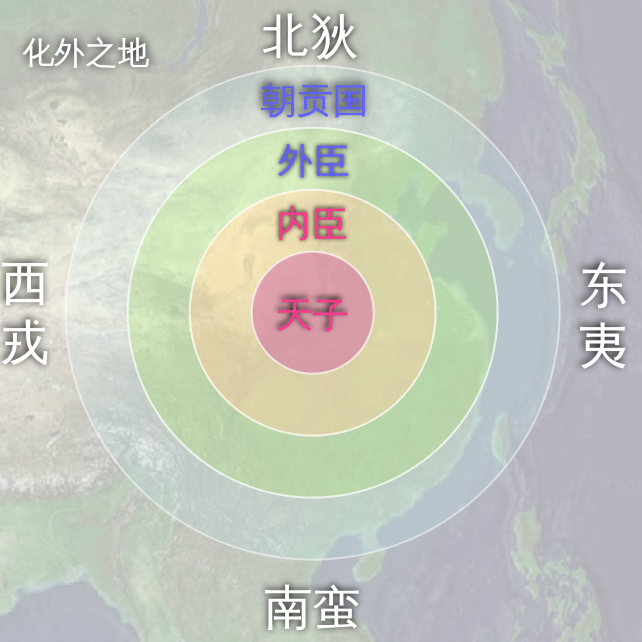

日军在釜山登陆 日军在釜山登陆万历二十年(1592年)四月,丰臣秀吉率大军登陆朝鲜,发动了当时震惊整个东亚的国际战争——壬辰之战。为这场战争,丰臣秀吉动员军队达50万人,战舰超过700艘,几乎是举倾国之力,不计后果而为之,但最终却以失败告终。相应地,大明帝国也以全力介入了这场战争,“损失兵力数十万,靡费饷项数百万”。 这场战争历时七年之久,至万历二十六年(1598年)丰臣秀吉逝世才结束。对日本和大明帝国之间的力量对比,丰臣秀吉作为一个政治家,难道没有理性估算吗?他究竟又是为了什么发动这场战争? 一关于这场战争的过程研究者多,脉络基本上也是清楚的,但有关这场战争中的和谈情况却少有人关注,且史实也仍多有模糊处,但只有同样认真地梳理其中的和谈史料,我们才能真正弄明白战争的根源究竟何在。 当战争处在胶着状态时,丰臣秀吉就曾派使者内藤如安(小西飞)与大明和谈。在平壤谈判时,明廷提出和平的三条件:命令倭寇回国,既已请求赐封就不准再朝贡贸易,誓不犯朝鲜。但随着明军节节胜利,明廷的态度变得强硬,其要价也提高了,要求归还被监禁的朝鲜二王子,无条件撤兵,否则将以百万兵讨伐日本本土,封贡之事更不再提。来年,小西飞赴北京,提交丰臣秀吉的“大明、日本和平条件”七条和“敕使报告”四条,万历二十二年1594年12月北京谈判告成,日本方接受大明条款,大明则正式册封秀吉为“日本国王”。  日军阻挡朝明联军的攻击 日军阻挡朝明联军的攻击诸葛元声的《两朝平攘录》留下了明廷大臣石星与小西飞对谈的史料,在近乎审讯的对谈中,小西飞一一回答了明廷的质询,解释自己的战争行为,主要内容是:其一,日本侵略朝鲜,根源在朝鲜曾阻止日本向明廷请封事,日本曾请朝鲜代请,但他们隐瞒达三年之久,且诛杀日人;其次,日本并无侵略大明的意图,出兵乃希望得到大明的封贡。 这份史料的重要性在于证实了一个说法,日本出兵朝鲜的直接目的是贸易,日本学者铃木良一就明白提出:“小西行长一党是以贸易为其主要目的的,但是作为一种手段而言,才要求加封”。国内学者石康也认为,贸易是战争的主要诉求:“从他(丰臣秀吉)向明朝提出的议和条件中可以推断,贸易可能是他发动入侵的重要目标……通过将日本港口与亚洲贸易联系起来,可以解决国内的一些经济问题。”一些研究者认为丰臣秀吉认为只有以战争的威胁才能“迫使”中国接受并恢复与日本的朝贡关系,因为他将垄断对外贸易视为控制日本国内经济从而巩固其政权的重要手段,发动战争是其解决国内危机的手段。 如果仅仅是贸易诉求,丰臣秀吉为什么要选择战争而不是外交途径?  丰臣秀吉 丰臣秀吉这就得从大明帝国禁止日本贸易,并中断外交接触谈起。 为了天朝上国的虚荣,朱元璋在“设计”大明与周边国家关系时,试图将政治性的朝贡与经济性的贸易合为一体,对四夷诸国采取怀柔政策。一如朱元璋说海外诸番,“虽云修贡,实则慕利”,日本正是一直借朝贡贸易追求额外利益,且要价越来越高,而逐利的国内海商也搭上了这艘顺风船,于是导致大明帝国推行严厉的海禁政策。 嘉靖二年(1523年)宁波争贡之役后,明廷撤除闽浙市舶司,禁止官私人等与日本的贸易,并就此中断外交往来。帝国的海禁政策不仅给处在分裂之中的日本造成巨大冲击,且激发了潜伏的倭寇问题,倭寇问题的出现最终引发中日关系的严重恶化。  日本大名细川氏和大内氏,争相对华派遣贸易使团,两团在抵达宁波后引发冲突,殃及居民。图为细川氏派遣的遣明船。 日本大名细川氏和大内氏,争相对华派遣贸易使团,两团在抵达宁波后引发冲突,殃及居民。图为细川氏派遣的遣明船。二尽管中日纠结可以追溯至远古,但在中日关系中留下深刻印记、并最终定型我们心目中日本人形象的,是明以来严重骚扰中国沿海安全的海盗“倭寇”。  倭寇图 倭寇图不过,正如中日双方的历史研究早已澄清的,所谓倭寇,绝大部分由中国海商组成。明廷实施严厉的海禁政策,被迫走私的海商,由于受明廷打击而沦为海盗,他们借日本人名义、假扮日本海盗并招募日本武士。明廷的官方记载说“真倭十之二三”,但私人记载则多强调“真倭十之一”,其余都是福建江浙海商与沿海居民,日本政府与倭寇间并无多少关系。 不过真假倭寇是一回事,影响中日关系至深的“倭寇问题”却又是一回事,可以说,“倭寇问题”乃大明帝国制造的“假想敌”。 首先,“倭寇问题”是帝国官僚体制的必然产物。 尽管在抗倭前线官兵中,对于真假倭寇有着清晰的辨识,但将之混同起来,并有意夸大倭寇的危害,却是官僚政治的惯例。因为这种混同与夸大,能获得直接利益:一方面在作战失利时,可以报称倭寇入犯,以掩饰自己的失职;在作战顺利时,可以夸大战果,多得赏金。为此,官兵们往往把擒获的海商、海盗甚至普通老百姓一律以倭寇名义上报,甚至直接斩杀,以此邀功请赏,而不是按实呈报。按当时明律的规定,“擒斩有名真倭贼首一名、颗者,升三级,不愿升授者赏银一百五十两”,“获汉人胁从贼二名、颗者,升授署一级,不愿者赏银二十两”(明廷悬赏捉拿“倭首”王直的赏金竟达万金,且予以“封伯”的爵位奖赏)。也就是说,抓获或斩杀一名真倭贼首,可以升三级,或赏银150两,而一个汉人贼徒只有20两,或升一级。这条法律充分说明,明廷已经意识到征倭战争中倭寇真假混淆、官兵冒功虚报的状况。但这样的法律也正好鼓励官兵虚构倭寇故事以冒功请赏,文献记载多有可以证实这一点的。如王文禄的《策枢》中就明确指出:“官兵利于斩倭首而得重赏,明知中国人而称倭夷,以讹传讹,皆曰倭夷”。  仇英所绘《倭寇图卷》 仇英所绘《倭寇图卷》当然,为了吓唬官军,海商们也多冒称倭寇,王直的部下就如此,《明史·日本传》记载:“海中巨盗,遂袭倭服饰、旗号,并分艘掠内地,无不大利,故倭患日剧”。老百姓冒称倭寇,在当时几乎成为常态,《倭奴遗事》记载:“倭寇初犯漳、泉州,仅二百人,其间真倭甚寡,皆闽、浙通番之徒,髡颅以从”;《倭变事略》记载:“沿海穷民,又夤夜冒倭状劫掠”;《潮州府志》记载:“倭寇非果尽属日本,大抵多漳泉流贼挟倭以为酋首,遂因其名号,以鼓舞徒众,所至破乡寨,尽收其少壮者而髡之,久之遂与倭无异”。 官府“动以倭寇为名”,而海商也“因其名号,以鼓舞徒众”,对阵的双方都乐于采用倭寇这样的名义,“倭寇”问题自然也就越闹越大、无法根治了。 当时的官员们,又为了替海禁政策正名而极力塑造倭寇的凶残、狡猾形象,如尚书杨守陈就将日本定位为“敌国”(“倭奴乃我仇敌”),并将这种敌对关系追溯至唐代,说“倭奴僻在海岛,其俗狙诈而狼贪,自唐以至近代常为中国疥癣矣”。结果,有明一代,中日之间本来已经因朝贡贸易问题而弄得外交中断,这下又因倭寇问题而结冤尤深,明帝国固然已经在规划彻底根治日本问题的一揽子战略计划,拟就东征日本本土,“征倭捣穴”;日本因久受歧视、忽视,也准备借明人“畏日本如虎”的声势,谋划“掠朝鲜而制中国”的攻略,这就是万历年间丰臣秀吉侵略朝鲜并意图控制大明帝国的历史背景。 战争的发动表面看起来是单方面的,但国际关系从来就是互动的结果,这场战争动因就是一系列中日之间无法以外交方式加以化解的死结。 三古濑奈津子在《遣唐使眼里的中国》中说,日本自唐时就形成了一个以自己为中心的小型朝贡体系,这一体系显然是从中华文化中借用过来的,是华夷秩序的翻版。丰臣秀吉发动战争的理论基础,就是这种华夷秩序,不同的仅仅在于,这个秩序的中心不是中华,而是日本。  天下秩序图 天下秩序图日本人在借用华夷秩序时,涉及到两处要害史实的认知,其一是“崖山之后无中华”,也就是说,宋亡之后的蒙元中国,已经属于夷狄;其二,当朱明王朝最后灭亡,清兵正式入主中国后,地处海外的扶桑之国,那些曾被明王朝称之为“倭寇”的日本人却表现出神州沉沦、江山易色的悲痛。日本认为华夏已经彻底沦陷于夷狄,此时能保存中华正统和中华精神的只有日本,日本才是“中国”——依据华夷秩序,“中国”乃是一个文化概念,而非政治概念。所谓“中国”非地域之“中”,亦非汉族国家之专有名字,乃指中华文化的正统所在、正溯所在、衣冠所在、灵魂所在。于是,在1674年,日本人林春胜、林笃信在其《华夷变态》序言中留下如此文字:“崇祯殡天,弘光陷虏,唐鲁仅保南隅,而鞑虏横行中原,促灭朱明,盗窃神器,是君天下者夷也,非华也;变也,非常也。” 这即日本思想界最早提出的“华夷变态”口号。 当“中国”沦陷于“鞑虏”之手时,日本人认为这正是争取成为“中华”的最好契机,因此,他们开始以汉唐正统自居,开始认为日本是亚洲的中心并进而构想新的东亚秩序——新的华夷秩序。其实,据一些历史学家的研究,这种以东亚新中心自居的思想早在明朝时就已经萌芽,德川家族在致明朝的国书中,便俨然以与中华帝国分庭抗礼的口吻写道:日本“教化所及之处,朝鲜入贡、琉球称臣,安南、交趾、占城、吕宋、西洋、柬埔寨等蛮夷之君长酋师,无不分别上书输贡”。  德川家康 德川家康建构以日本为中心的新“华夷秩序”,于是成为当时日本知识界的首要任务。但这种以日本为中心的“新华夷秩序”,虽强调“朱子圣学”的绝对地位,却掺入了全新的日本元素与新的历史依据——“日本为神国”构架的创设。 “神国日本”之历史叙事起源可以追溯至公元721年的《古事记》,但在“华夷变态”话语中,却成为日本保存了“中华”国粹、保存了“纯洁”而“唯一”的圣学。元朝两次征日战争的失败,不仅证明神佑日本,确保其未受夷狄之污染;明清更替之时日本能得以保全,更证明神佑的长存与文化的纯洁;近代以来的中西冲突,中华帝国不仅无法承担天下共主的领导之责,甚至几乎无以自存,为此,日本须尽保全之责,这不仅是为了日本自己不遭“唇亡齿寒”的覆灭命运,也是日本作为新“领导者”的责任——日本不仅有责任扶助中国对抗西方侵略者,而且有权力“强迫”中国人抵抗西方的入侵,如果中国无能,则他们只有“进入”中国以抗击白种人的入侵,因为亚洲是一体的,“城门失火殃及池鱼”。 这也是近代以来日本“侵略”中国的理论依据,丰臣秀吉的侵略战争,只不过是在其自己力量不足的情况下提前将这种以日本为中心的华夷秩序构想付诸实施,反映一个小国政治家的急切冒进与心智不成熟,但华夷秩序本身所携带的统治他者的国际理念,却并不因战争的失败而消失。因此,尽管丰臣秀吉战败了,但正如亚历克斯·罗兰德所说:日本人“放弃了战争,但没有放下武器”。 在中日关系中,引发战争的因素并没有因一场战争的暂时胜负而彻底消除。 四一般史家常以“中心与边缘”这一概念理解中日关系,我自己也曾经采用过这种分析框架。某种程度上,这一概念具有一定的分析能力,毕竟中日之间的地缘格局是无法回避的现实,历史上的中日关系确实也有着“中心-边缘”的体认。 事实上,中华帝国作为理所当然的“中心”往往也心安理得地享受着“中心”的声威,但它似乎并不准备承担“中心”的责任,它除了有着某种“天子守在四夷”的模糊认知外,“四夷”的感受它是无所谓的。反倒是地处边缘的日本无法放下整体意识,日本文化界在幕末明初即有了亚洲一体的普遍思想,朱子学传入,天下主义的大同思想更是一时主流。这种关系,正足以说明“礼失而求诸野”这个道理。  朱子 朱子不过,“中心-边缘”这对概念尽管可以部分理解历史,却无法适应近代以来中日间的现实,尤其是欧风美雨东来之后,地缘格局已经发生变化,中心与边缘都面临着解体危机,各自应对危机的心态与路径又决定了这种双边关系的变形。所以相对“中心-边缘”,我以为不如使用镜像——不对称镜像——来解释中日关系更为恰当。 所谓镜像,就是双方都将自己的认知投射给对方,并在对方身上看到自己的影子,在对方身上来认知自己,相互定义、相互依存、互为主体、相互型塑。在这种镜像关系中,行动者都以对敌手的预估为行动准则,以关系体内部的标准评判自己的行为。历史上的国际关系,如德国与法国、俄国与欧洲,东方与西方;现实中的美国与苏联、中国与日本均具有这种非对称镜像关系特征。 中日间关系何以会一再进入战争的死结?而无法以外交谈判的方式化解?原因就在中日的这种镜像关系,如果无法突破“不对称”结构,就是一对死结。  抗日战争 抗日战争我们为什么要关注日本问题?我们究竟又在何种意义上才能清醒地认知日本?这其实不仅是一个历史问题,也是一个现实问题,是我们自己的“自我认知”与“自我定位”问题。尤其是,随着中国的再次崛起,其对亚洲乃至世界的影响日益深远,在此背景下,清醒的自我认知就不仅是对自己负责,也是对世界的责任。而所谓清醒的自我认知,往往只能从对手身上获得反观,古哲所谓“反闻闻自性”,这大约是理性思考的可行方式罢。 郭沫若曾用“二千年玉帛,一百载干戈”概况中日关系,认为在漫长的历史时期中日关系以睦邻友好为主,战争只是近代的偶发现象,在充满冲突的国际关系中,中日战争虽然是悲剧,但相对而言并非必然的历史命运。一些学者将本来各不相关的单独而分散的历史事件编织成一个连续而一致的行动谱系,试图从公元663年的白村江江口之战到1937年的抗日战争这一千三百年的时间跨度中,找到某种一脉相承的决定历史进程的文化基因或民族根性,以说明日本从骨子里就是一个野心勃勃、侵略成性的国家。这种本质主义历史解释不仅是对历史的严重误解,是对国际政治中双边互动这一制约性结构力量严重忽视,也是一种积聚怨恨与召唤战争的行为。 千年世仇终须解,冤家宜解不宜结,基于国际和平立场,我们的对日认知将是一种思路,如果基于战争立场,则历史的解读就是另一副模样。毕竟,认知总是意志,它表达欲望,指向行动。 |