兔主席 20200228

1、2020年的COVID-19:相比2003年的SARS,是一个更加全球化的事件

2020年的COVID-19疫情,如果说在1月份还是一个中国事件,到2月下旬已经迅速发展成一个全球化事件。

这个发展速度是非常快的。发生SARS的2003年春节是2月1日(比2020年春节晚一周左右)。中国大地在无防备状态下经历了春运大潮,然后SARS开始逐步传播。北京出现第一例输入性案例已经是3月6日,真正的全面爆发是在4月份,到4月下旬,中央才调整策略,全面防控,包括北京紧急建设小汤山医院、学校停课等。在全面应对后不久拐点就出现,5月下旬北京新增个案由个位下降到零。

SARS在中国主要影响了北京、广东、香港几个城市。它也发生过全球传播,但除了中国内地及港澳台外,主要影响的是加拿大、新加坡、越南等与中国/华人联系比较紧密的国家,并没有进一步发展为影响全球的疫情。

2020年的COVID-19就完全不同了,尽管有中国的严防管控,同时许多国家地区也对中国公民或有中国旅行记录者限制入境——但疫情传播的速度更快。到2月末,疫情不但出现在中国内地各个省份,而且已经在韩国、日本、意大利等国爆发。今天,包括瑞士、奥地利、克罗地亚、阿尔及利亚、希腊、巴西在内的多个国家出现首例确诊案例。美国也出现了首单本地传播案例。

2020年的COVID-19是一个传播速度远远超过2003年SARS的疫病。其中当然有COVID-19传染性强、隐蔽性高,防疫挑战大的问题。但还有一个原因就是2020年的世界比2003年全球化程度要更高,地区联系更紧密,人口移动、互动的广度与深度都显著提升。

一方面,全球化使得疫病传播的风险加大,对全人类带来挑战。

另一方面,使得中国人突然有机会可以做全球比较:对待同样的疫病,国外是如何应对的。和中国有什么差异。通过这一点,不但能够增进对国外的认识,也能加深对自己的认识。

2、“中国SARS化,美国流感化”——“中国SARS化”

我从1月下旬起就提出,中国对COVID-19的应对很大程度受到SARS的影响。从上到下,中国都是按照SARS去理解这个呼吸道传染病事件的。目前看,当时的想法都是站得住的,能够接受时间的经验。

具体参见1月25日文章2020年的武汉肺炎大恐慌——疫情展开时我们的基本盘

- 中国(包括民众与政府)对于呼吸道传染病的认识非常有限,仅限于普通感冒和SARS两级,政府和舆论只有启动了SARS模式,才能引发民众对疫病的重视。

- 政府希望尽一切努力避免SARS重演——因此也选择以最谨慎保守的态度对待新型疫病,把保护人民群众身体健康作为根本出发点,并且不惜短期代价。这里,体现的是中国政府的风险偏好:对公共卫生健康风险是零容忍的态度。

- 然而,民众(包括媒体)对政府治理仍然存在怀疑和不信任,下意识仍会按照2003年SARS的发展模式去理解事件。例如认为政府(至少是地方或职能部门层面)会存在系统性隐瞒,结果导致疫情失控;包括官僚主义在内的各种体制缺陷也都是不利于防疫的因素。(“公知”或自由派会将这种论调进一步发展,认为中国体制就是疫病爆发的根本。如果他们看到西方体制也无法有效应对疫病时,就会立即微调论调,称中国体制是导致疫病从一开始产生的源头上的根本。总之,错都在中国)。

中国体制就是大象。一旦朝一个速度高速行进,就很难做出精细动作。实际上,疫病越严重,越能呈现中国举国体制的优越性。疫病不轻不重,需要非常精细的管控,反而是中国的短板。所以中国面临的问题是在疫病防控和复工复产之间找到平衡。

截至目前,我认为中国对待COVID-19是非常谨慎、保守的。如果用标签化来描述,就是“SARS化”:认为要按照等同于SARS的高标准来应对这个病毒。

当然我们可以找到许多的理由证明这种高标准:譬如它属于新型病毒;它具有更强的传播性;它具有更强的隐蔽性(无症状感染),等等。

但最后,不能回避的问题是,COVID-19的重症率、死亡率、危害性到底是多少?如何在MERS、SARS和新型流感(如H1N1)、季节流感、普通感冒的“光谱”中界定COVID-19?从宏观的角度看,为应对COVID-19所付出的社会经济代价应当与COVID-19本身的危害性相符。

在中国政府在1月下旬做出重大决策时,对COVID-19的流行病学认知是非常有限的。那时的决定,与其说是一个科学的决定,不妨说是一个政治的决定——我们的风险偏好是对公共卫生事件零容忍,只要它有可能发展成为有严重致死性的病毒,我们就要尽最大努力及代价去应对之。SARS的历史经验极大影响了我们政府的选择。然后,中国社会对这种选择做出反应。

我以为,在COVID-19的应对中,中国政府及社会的取态是疫病“SARS化”。“SARS化”有利于制造紧张意识,推动全民抗疫,但弊端是会造成更大的恐慌及社会经济代价。当社会需要恢复正常轨道、复工复产时,就会发现SARS化的影响。从心理和情绪上,社会很难在短时间内恢复到常态。

而政府面临的两难/悖论是,不能出来淡化疫病的严重性。因为如果淡化,一方面立即会让民众放松意识(从SARS模式回到普通感冒模式),导致防疫工作“溃堤”,另一方面也会引发公众对政府“过度反应”的不满——“亡羊补牢”阵营会很快转投“矫枉过正”阵营。

这些悖论和两难我在前面的文章中也已经反复写过。

我认为,2020年的中国,全民(含政府)集体将问题SARS化可能是中国社会有效应对COVID-19的唯一办法。

历史不存在假设,存在即是合理。我们一定要去还原、理解、contextualize中国做出这个历史选择背后的复杂原因。

3、“中国SARS化,美国流感化”——“美国流感化”

在COVID-19问题上,美国与中国的反应截然不同。中国人理解COVID-19的坐标是SARS,而美国人是流感(influenza),角度完全不同!

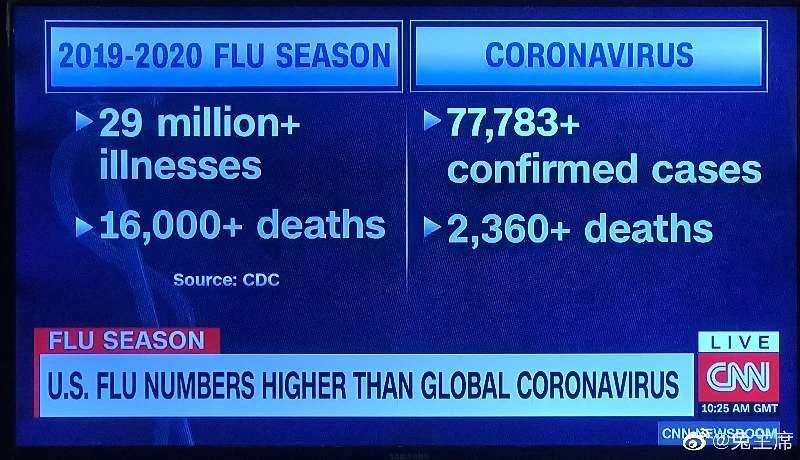

这个情况我在过去一个月的微博和文章里一直有提及。举凡提到coronavirus(英语世界对新冠病毒/covid-19的称呼),美国媒体无论左右(从FOX到CNN到NPR)都会将话题引到流感。流感才是美国最大的敌人!每年致死数万人啊。Coronavirus并不算什么!

2月27日(周三)白宫的记者招待会上,Trump针对COVID-19的言论极有代表性的表达了美国人的这种倾向。

Trump称COVID-19在美国仍然不严重。其有可能在美国大爆发,也有可能不会大爆发,都有可能,但无论如何,美国都能应对。而且,Trump认为美国疫病爆发“不是不可避免”(not inevitable)的,和美国CDC的判断不同。

最关键的是,Trump在记者招待会引出了流感:

“我要告诉你们的是真正让我吃惊的一件事……我和Fauci医生讨论到的,我非常的吃惊,我想许多人在听到这一点后都会感到吃惊。在美国,流感每年会杀死25,000到69,000人。这对我来说实在是震惊……”

“而现在,你看看[新冠病毒]感染的15个[本地]病例,病人都在恢复,有一个人病得挺厉害。希望他能康复。但其他人的情况都不错。”

“上周有一个人来见我。好久没见他了。我问他:‘最近如何?’他说,‘还好,还好。’他拥抱了我。我说:‘你还好吧?’他说,‘不。’Trump笑了笑接着说:“他说,‘我发烧了,有最严重的流感。’他拥抱和亲吻我。我说:‘不好意思啊’,然后开始洗手……你必须得洗手。我相信你们都会把这个像对待流感一样对待,对吧?You know, it’s going to be OK.”

自由派/民主党/反对派媒体立即开始攻击Trump,说他如何脱离科学常识,低估了COVID-19的严重性,在这个情况下美国的疫病防控工作是有巨大的风险。

CNN评论员和嘉宾说:“看看日本!把所有公立学校都关闭了!这说明这个病毒在东亚人看来是多么严重!在美国这是不可想象的”。

笔者看到过去CNN大部分对COVID-19的报道都会提到流感。流感,就是美国人理解新冠病毒的坐标,无论左还是右都无法幸免。

只是当COVID-19传到了美国本土,主流/左翼媒体就变得政治化,会率先起来攻击Trump政府。但他们对疫病的理解实际上和共和党没有不同。

和中国人透过SARS理解COVID-19不同,美国人唯一的参考坐标(frame of reference)就是季节性流感。

美国是全球最为了解季节性流感及其防控的地方。每年CDC都有关于季节性流感的详尽统计,并在多年形成非常详实的超级大数据。美国人口疫苗注射比率高达六成(中国仅为1%)。此时一个意外是:季节性流感已经成为一种普遍的、“平庸的”、“脱敏”的存在,是人类与病毒共存的组成部分。生命是残酷的。不注意防护者及老弱者将被病毒消灭,这是自然选择的一部分。

他们用季节性流感去理解H1N1(猪流感/新型流感),当发现H1N1的致死率比季节性流感高不了太多(也只是在2009/2010年死了一万多人,致死率在千分之几的水平),所以可以被视同为一个更强的流感,吸收消化到大的流感死亡类别中,就认为CDC和WHO将H1N1认定为严重公共安全威胁(“国际公共卫生紧急事件,PHEIC),是不合理的,是制药企业销售疫苗的盈利阴谋。

这里还要结合美国民众对政府深刻的不信任。在这片神奇的土地上,至少针对一般的疫病而言(流感或强流感),老百姓更加警惕、提防的不是政府的瞒报或防控不力,而是政府通过渲染疫病严重性以获得更大的“权力”并损害公民的“自由”。公民更加警惕的是公权力和私营企业合谋营造恐慌,生产推销疫苗以营利。

显然,美国与中国完全是从相反的方向来理解传染疫病的。Trump的表态也真实反映了一般美国人对COVID-19的反应。

对美国人来说,政府似乎才是更大的隐患和病毒。

4、平行的世界

……还有一些只有在美国才可能存在,中国人已经无法理解的逻辑。例如Trump委任副总统Pence负责新冠防控,被左翼媒体疯狂攻击。角度是Pence是一个极度狂热的基督教徒,不但不懂科学,而且反科学(援引他在印第安纳州应对艾滋病毒爆发时的消极取态)。这种人如何能够领导防疫呢。

美国发生的这些严肃讨论绝对会让中国人雷得里焦外嫩,一万个带翅膀的草泥马(WTF)飞驰而过。

中美的对比极度有趣。

中国因为自身的历史、经验、认知问题,习惯性地将疫病“SARS”,因此存在系统性高估呼吸道疫病风险的问题。如果遇到一个严重性显著低于SARS的疾病,就会付出额外代价。

美国因为自身的历史、经验、认知问题,习惯性地将疫病“流感化”,因此存在系统性低估呼吸道疫病风险的问题。如果遇到一个严重性显著高于流感的疾病,就会付出额外代价。

在中国,批判体制的人认为,政府/体制才是隐患和威胁,因为政府/体制无法防御强大有威胁的病毒,甚至导致病毒爆发,从而损害公共卫生及公民健康。

在美国,人们也怀疑政府,也认为政府是隐患和威胁,但角度是认为政府会夸大病毒的强大与威胁,从反方向剥夺公民权利与自由,损害公共利益。

在中国,政府是中央集权的,掌握巨大的权力,因此也背负更多的义务,贴近“无限责任”,政府管少了、管的不好是会被骂的。因此,政府的逻辑是希望把一切问题都管起来、都管好,当遇到责任归属不明确的新问题时,民众会默认这是政府该管的。这就是政府面临的情境。遇到疫病防控这样的公共卫生问题,当然要全盘接管,在每一个细小环节做到最好。如果遇到任何瑕疵,民众就会将不满全部导向政府。

在美国社会,各级政府不但分权,且是平行存在的。政府权力小,责任义务也小。同时,公众也期待“有限责任”的小政府。各级政府的动力是去选择约束、限定权力,不要什么都管,而且会下意识的回避或淡化重大的公共问题。当遇到责任归属不明确的新问题时,民众默认其可能归属公民社会。像疫情防控这样的问题,任何一级政府的权力和能量都很有限,然后很容易出现地方/州/联邦政府协调困难甚至“三不管”的困境。但好处是,民众不会把矛盾指向政府。即便民众有很大的不满,日后也可以通过无数的联邦/州/地方选举将矛盾分解掉。

中国和美国,好比分处不同的平行世界。

到底谁的应对方式更加“正确”?

“实践是检验真理的唯一标准”,一切还是取决于COVID-19的严重性。到底它更接近SARS,还是更接近流感?这是一个不能回避的问题。

人的生命是有最大价值的,且众生平等,每个人都应当获得最大的道德尊重。“救人一命,胜造七级浮屠”。“要把人当做目的,而非手段”。从东方到西方,各种哲学都告诉我们,不能把有血有肉的生命化做数字或社会的“成本”。但可惜的是,这并不是人类社会实际运作中所真正遵循的原则。人类社会是按照功利主义(utilitarianism)、结果主义(consequentialism)来运作的。公共政策必须考虑成本和收益。传染病的应对是一个公共卫生问题,疫病应对的“收益”应当大于“成本”。

因此,COVID-19最后的危害性(排除医疗资源差异之后的致死率)决定了一切。我们要在很多个月之后利用全球大数据复盘,这个疫病到底有多严重。

COVID-19越严重,越接近SARS,则中国历史及体制下形成的应对机制优势越明显;

COVID-19不那么严重,更接近流感,则美国历史及体制下形成的应对机制会占优;

但这里要考虑的是美国的重大决策落后中国一个多月。到2月末,美国已经拥有更多的流行病学事实与数据,对COVID-19的传染性及致死率有了更深入的认识。而这是1月下旬的中国决策者所不具备的。

1月下旬的中国决策者要面临更大的不确定性,做更多的政治选择。

2月下旬的美国决策者拥有更多的信息数据,可以更多的依赖医学/公共卫生选择。这与2月中旬的新加坡决策者是一样的。

从社会学的角度看,疫病爆发地点的不同甚至可能影响到全球的反应。

如果这次疫病一开始在美国爆发,那它更有可能被淡化,被埋藏在流感这个大的呼吸道传染病品类里;因为它从一开始就被美国社会流感化;

疫病如果在中国爆发,则更有可能被重视,因为它从一开始就被中国社会SARS化。

只有经历更长的时间,我们才能依赖完整、全面的全球数据,回过头来看待并评估这场疫病及中国的应对。但已经能够看到的是,在面临不确定性的重大选择面前,中国政府选择的是风险零容忍,对新型疫病做最坏准备,尽全力对抗,并为自己的历史决策承担全部历史责任。

2020年的中国早不再是GDP至上,而是把公共卫生及人民健康的福祉为根本出发点的。在这个土地上,人们也更能接受一个因为保守、谨慎而选择全力防疫——哪怕对疫病的严重性有所高估并导致社会付出额外GDP代价的政府(即便有错误也可以原谅),但不能接受一个唯发展、唯GDP论,在不确定性的疫病面前把百姓的健康福祉作为赌注的政府(如果有错误则无法原谅)。

无论中国还是美国,重大的公共选择之后都有某种历史必然。

COVID-19的全球应对,可以帮助中国了解世界,也了解自己。

今天写到这里。

(全文结束)