同一时间,插画师亦邻的父亲被心衰损害了躯壳,母亲被阿尔茨海默病损害了记忆,他们被困在空间与时间里,尊严被疾病消耗殆尽。

冲击之下,关于「意义」的命题第一次跳出在亦邻的生命体验中:如果生命衰弱到无法控制,活着的意义是什么?

父亲离世后,亦邻拿起画笔,记录三姐妹一起照顾母亲的艰难时光,记录父母的爱情故事、一家人的过往。当被疾病侵蚀、面目全非的母亲面对这些图画,忽然说出「我还记得」,全家人的疗愈之路开始了。

文|王双兴

编辑|鱼鹰

图|受访者提供

双重丧失

去父亲灵堂之前,亦邻发现,母亲的情绪像钟摆一样,变来变去。那是2018年春天,父亲走了,母亲病了,几乎是在同一时间,匀速行驶了几十年的列车,突然脱轨、失控。

「要去看爸爸吗?」女儿们问。母亲点头,重重地叹了口气:「五十多年的夫妻啊!」穿戴整齐准备出门,刚到门口,她又突然像和谁赌气一样说了句:「不去了!」

一家人愣在原地。没过一会儿,母亲又叹气:「五十多年的夫妻啊!」亦邻再次上前,试探地问她是不是还想去。母亲仰起头,像是征询意见地问了句:「那我还是克(去)看哈子你爸爸?」没有表情,也看不出情绪,然后一路平静,走到了灵堂门口。

母亲突然开始颤抖,捂着脸哭:「老唐啊,我来看你来了……」三个女儿吓坏了,赶紧过去搀扶,但更戏剧化的一幕出现了,母亲似乎瞬间恢复了常态,指着父亲的遗像,用聊家长里短般的语气嘟囔了一句:「你爸爸郭(这)张相,一个哭相,冇(没有)照好!」

情感被甩来甩去,分不清哪一个是真实的母亲。先是错愕,紧接着,悲痛就一寸一寸地漫了过来——有父亲离开的悲痛,又有父亲离开而母亲却已经失去了悲痛能力的悲痛。三个女儿在灵堂里哭,眼泪吧嗒吧嗒掉下来,里头是双重的丧失。

处理完父亲后事不久,三个女儿带母亲去了医院,医生递过来的诊断书上写着「中重度老年认知症」,属于阿尔茨海默病和血管性痴呆的混合型。父亲消失在这个世界上,母亲的记忆被一点一点抹除,两个漩涡遇到一起,变成更大的漩涡,整个家被裹挟其中,乱了阵脚。

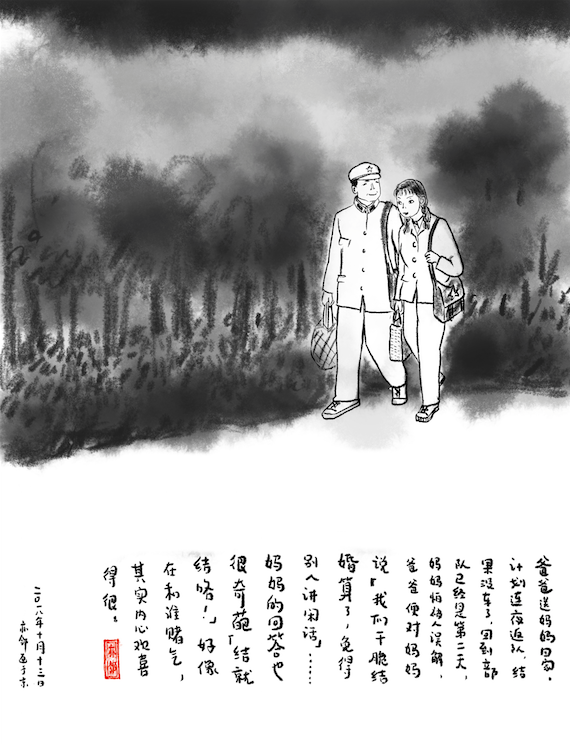

1960年代,父母在部队相爱、结婚、生子。父亲是家里的绝对权威,一家人行动都要听他指挥,只有母亲除外,她一撅嘴,他就没辙了。两个人感情好得出名,一起看电影,一起做家务,一起跑步,一起骑自行车,直到头发白了,还保留着彼此之间的情趣。有段时间,父亲看起了台湾言情剧,遇上接吻的镜头,还去逗母亲:「他们又抱到一起啃萝卜了,来,我们也啃一下。」母亲就笑,翻一个嗔怪的白眼。父亲得了冠心病后,两个人开始手握着手睡觉,这样,如果父亲不舒服,母亲就能立刻察觉。亦邻回忆,舅舅去世时,父母还抱在一起哭,「约定以后两个人一起走」。

没人料到会突然被拽进疾病的漩涡。父亲患上心衰,卧床直到离世;而母亲的情绪,在激动和漠然之间来回切换,有时候踉踉跄跄跑过去,关心、哽咽,但多数时候,是麻木的,不耐烦的。女儿建议她陪陪父亲,她就听话地坐过去,完成任务一般地随便问一句,然后起身离开。

最后那段日子,亦邻发现,父亲的病痛越来越严重,而母亲变得越来越淡漠、不耐烦。有一次,父亲在病床上喊:「我想你陪着我,我舍不得你啊!现在我是要求着你了……」而母亲坐在客厅里看电视,听罢,只站在那里傻笑。女儿们没有办法,干掉眼泪。

那年5月,在病床上处于昏睡状态的父亲突然清楚地喊出四个字:「准备出发!」过了一会儿,又喊了一句:「出发!」然后离开了人世,终年84岁。

母亲的病情继续不可逆地发展,很多记忆被抹除,越来越像一个孩子。

亦邻是位插画师,她把这一切画了下来,连同全家人共同经历的往事。这是对父亲的纪念,对母亲记忆的唤醒,也是一次与自己成长伤痛的和解。

王春霞在工作群里看到了它们,当时还没有完整书稿,零零散散的文字和漫画堆在一起。她「拿眼一扫就知道」,这不是个省时省力的选题,但还是「上头」了,成为了这本书的编辑;9个月后,《我还记得》出版。

「阿尔茨海默这个题材的书在国内其实不缺了,但是用漫画的形式这应该是第一个。」王春霞说,她在里面看到了足够丰富的内容,一圈一圈地嵌套在一起,「最里层是三个女儿照顾阿尔茨海默病的母亲,再往外延是长期的家庭照护,第三层是代际关系,最外层是所有人都要面对的衰老和死亡命题。」

亦邻漫画,照顾母亲

「我还记得」

父亲下葬前一晚,三姐妹分别和他告别。到亦邻了,她发现自己很难和父亲对话,脑袋一片空白,最后决定用自己擅长的方式,画画。

生前,父亲始终说亦邻画得不好看,他不喜欢漫画,喜欢写实,而那恰恰是亦邻排斥的。时隔几十年,童年的隐伤又重新浮出来,亦邻依然想要向父亲证明自己,想要得到认可,她决定画一幅素描,「把他最后的样子留下来。」

线条落在纸上,不满意,擦掉;新的线条延展开去,不满意,擦掉。

「画不出来。」亦邻崩溃了。攥着笔,用力画,又用力涂抹。突然失控,趴到一旁的先生身上,嚎啕大哭。

后来的日子里,亦邻开始画父亲。

做了20几年插画师,但画自己的父母,此前并未列上过日程。父亲去世后,悲痛之外,总觉得有些含混不清的情绪堆积在那儿,埋怨、自责,或者遗憾?童年时代系在心里的一个一个疙瘩似乎没有机会解开了,宣泄似的,她拿起了笔。

绘画成了一个出口,亦邻一口气画了好多。画爸爸教女儿们唱《我是一个兵》,画他补鞋、补锅、打篮球,画他让犯错误的女儿们罚跪、写检讨书……

有一次,亦邻画到父母年轻时第一次登台表演,父亲和几个叔叔一起说「三句半」,母亲和几个阿姨一起「敲碟儿」,觉得有趣,随手拿给母亲看。

生病后,母亲的容貌发生了变化,她不爱笑了,眼角总是垂着,显得凶巴巴的,又像在生气。但看到那两张画时,母亲突然咧着嘴笑了起来,皱纹堆在一起,拉着亦邻说:「郭(这)个,我还记得!」

亦邻感到惊喜,也突然意识到,说不定绘画可以唤醒母亲的记忆,延缓她大脑萎缩的进程。于是,她从画父亲,转而画一家人共同经历的事,画父母小时候的民谣,他们的爱情故事,三姐妹的童年……对很多事情失去兴致和耐心的妈妈,唯独对这些回应比较热烈,她指着那些小纸片说:「我给你鼓掌。」

亦邻开始叫着母亲一起画,一点一点梳理往事的脉络。患上阿尔茨海默病的母亲,记忆就像一个古老的书柜,最上面的书慢慢被拿走了,但压在底下的被保留了下来。

一天晚饭后,一家人坐着闲聊,亦邻让母亲讲讲三姐妹小时候的样子,老人想了想,说:「老大老实,老二好恶,老三好乖。」然后和三个女儿一起笑。亦邻建议母亲把她们小时候的样子画下来。老人从未学过画画,但拿起笔来特别自信和笃定,笔尖按在纸上,毫不犹豫就推出去。没几分钟,三幅小画就完成了:老大穿着有竖条纹的裙子,老三抱着布娃娃,唯独老二特别,手上抓着一团看不出是什么的线条。

亦邻问,这是画了什么,母亲张开手指又合上:「捏鸭子,鸭子捏得嘎嘎嘎,你都不松手。」亦邻想起,这是有一次经过菜市场,自己抓起了一只鸭子。再问,有没有其他好的事情可以画,母亲说:「没有。」

后来,这些场景也被亦邻画进漫画,新书出版后,被很多读者视为「严肃和沉重题材里的幽默瞬间」。但对亦邻来说,把画掀起来,底下是陈年的伤口:「不被喜欢」这件事让她疼了很多年。

亦邻漫画里的家庭往事

「捡来」的小孩

亦邻的童年记忆大部分关于乡村。当时,因为保姆离开,父母决定把女儿送到外婆家一个。姐姐清雅不同意,还没分别就大哭;但亦邻适应那里的生活,蹦蹦跳跳玩得开心,于是她成了被送走的那个。

月亮、蜻蜓、独轮车,还有一眼看不到头的田间小路。乡村生活的快乐是真实的,但情感缺失也是真实的。父母变得越来越陌生,有时候,亦邻在外面玩,看到爸爸妈妈来了,撒腿就往回跑,钻到牛栏里躲起来。那些举动里藏着小女孩的巨大心事:亦邻想和父母走,又怕他们不是来接自己的,更怕被接走几天又要再被送回来。为了不被拒绝,干脆装作不期待。

五六岁时,亦邻被接回父母身边。在外婆家时,她还是那个开心就笑生气就闹、脾气上来满地打滚的小兽,但回家后,因为担心再被送走,她突然变得小心翼翼,不笑不闹更不打滚,每天竖着耳朵听爸妈聊天。小朋友们去捡「木蒂坨」(树的顶部,锯下来当柴用的)烧火,母亲随口一句「我们家孩子还是不够厉害」,亦邻第二天就跑去讨好木工叔叔,好带回更多木蒂坨。

父亲是个军人,喜欢按照部队的方式教育孩子,他很少表示认可,所有指令要求亦邻绝对执行:「我在他面前做啥都不对,哪怕洗个菜,他都认为我是错的,要按照他的方式。」

妹妹小菀出生后,亦邻的失落感变得更强。她足够可爱,会撒娇,赢得了爸爸更多偏爱。妹妹学跳舞是被支持的,但亦邻学画画却被反对;妹妹出门回来父亲翘班也要去接,亦邻曾凌晨三点一个人拖着行李回家。很多年之后姐妹聊起父亲,会同时惊讶:「我们说的爸爸是同一个人吗?」

「老二基本上就属于夹心,上面大姐身体不太好,爸爸妈妈都要照顾着她;我就属于小,那也得让着小的吧。所以她就莫名其妙要变成很强大。」小菀回忆。亦邻的不满逐渐变成了对姐姐妹妹的嫉妒,然后以「欺负」的形式发泄出来。她曾经出主意干坏事,让大姐顶包写检讨、罚跪;也曾经出手打妹妹,小菀至今还会开玩笑「控诉」,自己挨过的第一个巴掌就是二姐打的。但也因此,不被喜欢的老二更加不被喜欢。

那时候,亦邻总听周围人说:「你是捡来的,爸爸妈妈都不喜欢你。」叔叔们抱着胳膊,翘着二郎腿,把调侃和挑衅一个女孩作为茶余饭后的消遣。

亦邻气不过,歪着脑袋怼回去:「爸爸妈妈不喜欢我,我还有外公外婆。」看热闹的人不尽兴,继续说:「你外公外婆也不喜欢你,不然怎么会把你送走。」

亦邻站在人群中间,用力想办法抵挡这些中伤,最后装出恶狠狠的样子:「都不喜欢我算了,我自己喜欢我自己!」

没想到,爸爸在一旁听到这句话很高兴,说亦邻「有志气」——这是她成长中得到的为数不多的认可。装出来的盔甲被当成真的坚强,只能把眼泪憋了回去。以至于,在后来的岁月里,亦邻花了很长时间、很大精力,想要确认和证明自己是被爱着的。

11岁那年,亦邻得了肾炎,医生强调要卧床,不能走路,父亲每天背着她去医务室打针。路不远,走几分钟就到了,亦邻趴在父亲宽厚的背上,眼睛朝四面八方「扫射」,总希望能碰上自己的老师同学,希望被看见:我被爸爸背着、宠着呢!

后来,三姐妹陆续长大、离家,童年的伤没机会治愈,被搁置在了那里。姐姐清雅在外工作几年后回了故乡,亦邻去了广东,妹妹小菀去了北京,天各一方。几十年里,亦邻和父母最长时间的相处是一个多月——她把父母接到广东的家里住过一次,其他时间,每年春节才回家。再后来,一家人重新聚到一起,是在父亲的灵堂。

和解

和母亲一起画画的过程中,亦邻聊起了小时候的自己,那个在长辈眼里淘气、像男孩子,但又藏起了敏感和脆弱的女孩。

母亲说,怀亦邻的时候,人们根据母亲的肚子大小、形状、走路姿势等等「迹象」,都推测会是男孩。听到这些,亦邻几十年的困惑才略微有了解答——当一个女孩呱呱坠地,父母心中的期待多少有些落空,于是有意无意在她身上强化对男孩的想象。整个童年,姐姐和妹妹有洋娃娃,亦邻永远只有木头枪;有一次她被虫子吓哭,为此被父亲打了一顿。

妹妹出生后,父亲几乎把所有宠爱和温柔都给了小菀,但对亦邻,他希望她坚强、坚硬,能扛起事,也觉得她足够强大,不需要给予太多关注。在母亲印象里,亦邻「一直都不恋家的」,至于「捡来的」、「不被喜欢」之类的说法,在母亲看来,是逗小孩子玩,没什么大不了。

在那一天的画后面,亦邻写:「上一代人习惯了精神粗粝的生活,他们不理解我为何而痛苦。」

童年的境遇,让亦邻和妹妹有了完全不同的性格。我在一个雷雨的晚上见到小菀,46岁的她扎着丸子头,穿着吊带和练功服,会因为雷电突然挑起眉毛「喔」一声,也会在谈及父亲时突然忍不住哭鼻子,「我最幸福的是爸爸妈妈对我『自我』的保护,从来没有打碎过。」小菀是现代舞者,她教舞蹈的机构里,有一部分学生是特殊儿童。排练舞蹈时,她能敏锐地发现某位小朋友情绪的异常,她提起最多的两个词是「尊重」和「接纳」。大概,因为被爱,所以爱人显得轻易。

但妹妹被温情包裹着的日子,姐姐在用前半生疗愈童年的伤口。亦邻陪小菀上过课,课程结束后,她抛来一个问句和一个陈述句:「为什么你对他们的接纳度那么高?我做不到。」

直到现在,姐妹之间沟通起来,小菀都倾向于「拿出来说」,但亦邻会「突然堵住」,然后提出下楼走一走。「小时候爸爸妈妈不接纳她的那一部分,变成了她性格中的一部分,所以只能自己独立地去消化。」小菀说,「不论你想或者不想,那些东西真的都存在于你的身体里,在你的一生中去循环反复。二姐变成记录者之后,算是和爸爸、和童年做一些和解和疗愈。我觉得谈不上原不原谅,她只是回到那一刻,了解了一些东西,然后把它们放下来」。

如今的亦邻极瘦,甩在旗袍两侧的手臂,几乎和甩在脖颈两侧的麻花辫差不多细,曾经敏感的小女孩到了天命之年,她声音柔和,腰杆挺得直直。那些和母亲一起拿起画笔的日子里,她看到一条线,把窘迫的、痛苦的、荣耀的,点点滴滴串在一起,让自己成为了现在的自己。那些曾经介怀的,画下来,好像终于可以松口气,没什么大不了。

今年4月,三姐妹回故乡,一起给父亲扫墓。当时,《我还记得》尚未出版,亦邻带了一本样书回去,想要告诉父亲,但站在墓前,依然一句话也说不出来。

如果不是亲眼看到,小菀很难想象,对自己而言非常轻易的事对亦邻来说有多艰难。当姐姐清雅和妹妹小菀分别和父亲述说完想念以及近况,亦邻都迟迟说不出话,后来直接跪在那里,大哭——从小到大,亦邻都是家人眼中最坚硬的那个,看电视剧时,小菀已经「天崩地裂」了,亦邻也「绝对不会落泪」,但在父亲去世后,两代人之间的缝隙,慢慢被眼泪灌满了。

离开前,「姐姐写了一本关于咱们家的书」的消息,小菀替亦邻说给了父亲。

被困住的父母

在亦邻的漫画里,父亲永远高大魁梧,腰杆笔直。他是抗美援朝老兵,一辈子坚强、刚硬,很少生病,走起路来也风风火火,他最讨厌一个人「霉起霉起」(没精打采)的样子,冬天,凉飕飕的风往脖颈子里灌,但一旦看见女儿们瑟缩着走路,父亲会立刻皱起眉来,背着手在后面喊:「抬头挺胸!」

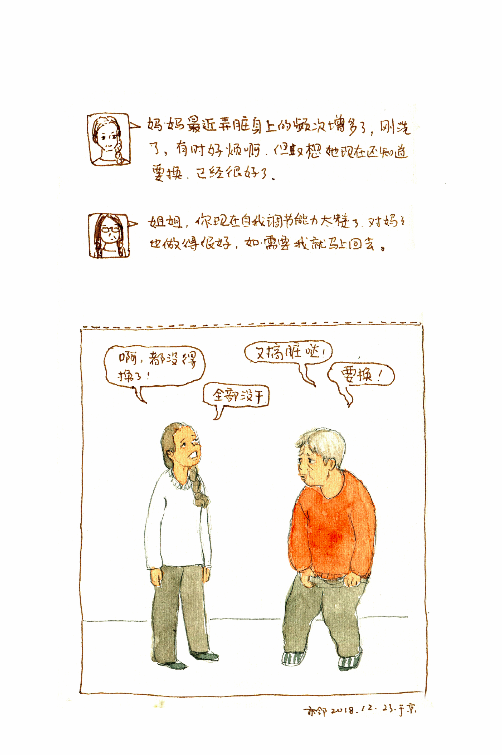

但到生命的暮年,他的腰再也没直起来。很长一段时间,因为身体疼痛、睡卧不安,父亲只得整宿坐在轮椅上,不停看时间。回到病床,因为腰痛,总是想不停地躺下、坐起,调整姿势。最后一段时间,他连「坐」这项最基本的技能都无法独立完成了,需要女儿把他推起,并在背后用肩膀抵着,才能勉强坐上一会儿。

生病住院时,父亲抵触一切象征着身体机能丧失的东西,拒绝请护工,拒绝用轮椅,拒绝女儿帮他擦洗身体,更拒绝帮他接尿。

当时,父亲全身浮肿,呼吸困难,光是站起来都颤颤巍巍,但还是坚持自己弯下腰拿尿壶、自己接尿。因为双手哆嗦,尿液会不小心洒在衣服和床单上,但他总是坚持躺上去,然后用被子遮掩住,整个房间弥漫着尿骚味。女儿们想帮他清洗,父亲就大吼:「我不要你在这里!」

没多久,护士发现了异常,把三个女儿批评了一顿:「要是得褥疮就麻烦了!」然后一把掀开了父亲的被子,说:「都是自己女儿,你怕什么?」亦邻看见,父亲皱着眉,闭上了眼睛,把头偏向一侧。

在亦邻印象里,他讲起过自己在部队的事情,女儿们问,如果上战场你怕吗,他挺着腰板说,不怕。当时,他做好了为国牺牲的准备;但几十年后,当自己要面临正常的衰老和死亡,他是无措的。

冲击之下,关于「意义」的命题第一次跳出在亦邻近五十年的生命体验中:如果生命衰弱到无法控制,活着的意义是什么?

同一时间,父亲被心衰损害了躯壳,困在空间里;母亲被阿尔茨海默病损害了记忆,困在时间里。但不管是否意识清醒,尊严都被疾病消耗殆尽。

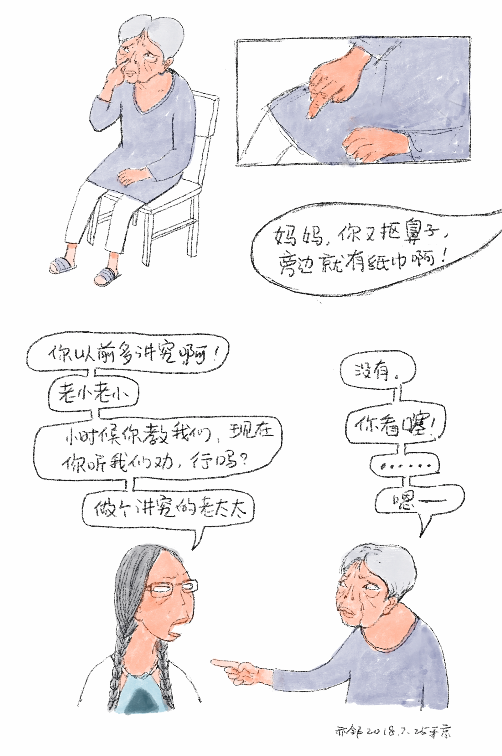

除了情感的淡漠,母亲的行为也出现了异常。她年轻时爱美,会绣花,会编织,还会做衣服,也给家里做漂亮的桌布、窗帘。她「讲究」得甚至有些保守,经常叮嘱女儿们「笑不露齿,走不动裙」。但当疾病慢慢把她的情感和记忆抹除,那些修养、自尊和羞耻心也一同消失了。

女儿们发现,天一热,母亲就穿着短裤,打赤膊坐在沙发上;她开始喜欢上用手指抠鼻子,然后随手把鼻屎抹在栏杆、桌布或是椅子上;上厕所的时候,还没走到卫生间,就已经把裤子脱下来了,即使不远处就坐着客人。

母亲似乎时刻处于不安中,时刻需要女儿安排,做任何事都很难持续五分钟以上。家中的对话时常是——

「我现在做什么?」「可以画画啊。」

「画完哒,又冇(没有)得事做哒。」「可以看书啊。」

「读完哒,又做么子呢?」「你想做什么啊?」「不晓得。」

……

亦邻带母亲画了一阵子画,但母亲很快失去了兴趣;妹妹小菀陪母亲跳舞,没多久,母亲也烦躁了起来;姐姐清雅带她玩「一枪打四鸟」、「大拇指小拇指」等训练大脑的手指游戏,时间不长就遭到中止;想起以前母亲喜欢编织,女儿们哄着她「给我们每个人织一条围巾做传家宝」,母亲兴致挺高,但很快,又不愿意织了。

后来,母亲又开启了「无限循环」模式,每天在家里走来走去,不管白天夜里,也不管女儿们是否睡着了。踢……踏……踢……踏……上厕所。踢……踏……踢……踏……躺下。踢……踏……踢……踏……开灯。踢……踏……踢……踏……搬椅子。亦邻说,她就像「童话里穿上魔法红舞鞋的小女孩」,停不下脚步。

没事做的母亲开始叹气。亦邻问她:「你这辈子痛苦多还是快乐多?」母亲说:「快乐多。」但面无表情,一脸漠然。亦邻感慨:「拥有感受幸福的能力是多幸福的事情啊。很不幸,妈妈似乎正在渐渐失去这种能力。」

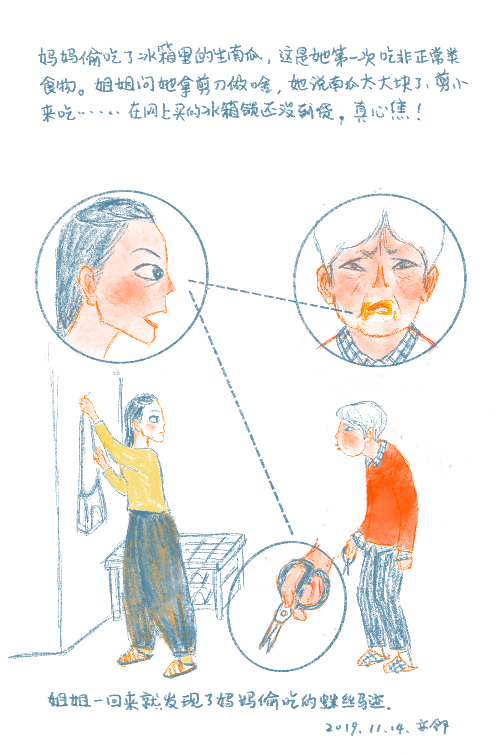

有段时间,母亲的食欲突然变得旺盛,「像一个不知道饥饱的孩子,每天每时每刻都在等着吃」:八点吃完早餐,九点多就围好围兜准备吃午饭;最开心的事是吃东西,最常说的一句话变成「我饿了」;慢慢地,母亲偷吃起了冰箱里的生南瓜,以及整整一碗生蘑菇。

一次,姐姐清雅到楼下扔垃圾,遇到以前的同事,便闲聊了几句。放心不下家里的母亲,边聊边忍不住看监控,母亲出现在画面中,打开冰箱的冷冻层,拿出生馄饨,塞进了嘴里……从前,发现母亲吃生南瓜和蘑菇时,清雅还会生气、不解,但看到母亲吃起生馄饨,还笑着说了句「不好吃」,她走过去抱了抱母亲:「我一下子觉得,妈妈不是以前的那个妈妈了。」

前阵子,亦邻和一个年轻朋友聊起阿尔茨海默病,聊到动情,朋友突然感慨:一个人真的就像一棵树一样,我们在年轻时会有很多的妄想、妄念,觉得我努力增加很多的树叶,做到了这个、做到了那个,但实际上,「你是谁」这件事情不过就是一大堆的记忆嘛,时间长了,树叶会不断地掉落,会留下一些,扔掉一些,美化一些,隐藏一些……感觉挺虚无,挺脆弱的。

过了段时间,电影《困在时间里的父亲》上映,影片结尾,患了阿尔茨海默病的主人公倚靠在护工的怀里:我的叶子好像都掉光了,风雨裹挟着我的树枝,我……我再也没有栖身之地了。

「意义」两个字又一次出现在亦邻脑袋里:如果有一天变成了无知无觉无痛无惧的生命,活着的意义又是什么?

出口

父亲临走前,有20多天是在医院度过,三个女儿陪在身边,直到父亲离开。但母亲的病不同,陪护也更像是一场漫长的战争。

父亲去世后,三姐妹共同在家生活了一段时间。妹妹在北京有自己的舞蹈教学机构,需要回去上课;姐姐长期和父母生活在一起,照顾起来似乎更「顺理成章」。最焦虑的是亦邻。她做插画师,时间相对自由,但和上一代人不同,「尽孝」「养老送终」「天经地义」这些传统理念被更独立的自我意识取代,「责任」不再能将她和父母捆绑在一起。

陪母亲时,亦邻经常是急躁的。一方面是母亲疾病的磨损,另一方面,是自我时间遭受到了侵占。有一天,她陪母亲到小区里画植物,没画几笔,母亲就把本子一合扔到女儿面前。亦邻耐着性子和她解释画画能延缓脑部萎缩,母亲不知道听没听懂,看了她一眼,又抓起笔随意画了几下,丢过去:「画完哒。」还带着点挑衅。亦邻心里委屈,「强压住小火苗」解释,自己和妹妹一南一北,姐姐身体又不好,如果母亲的病不采取措施,后果非常严重……但母亲依然一脸茫然地盯着她,没有任何表情。亦邻崩溃了。

碰巧有工作的事找过来,亦邻拿着行李离开了。那一刻,她长长地舒了口气。

亦邻和朋友、《与病对话》的作者胡冰霜聊起,这位全科医生和她说:「照顾老人就是在帮助你自己。可以让自己的能力大大提高。」亦邻很难理解,如果「能力」特指学会了如何帮老人接大小便、洗澡、翻身,对自己来说有什么用呢?「我需要的是如何处理好画面的能力,和如何精准地述说一件事的能力。」

心理学者陆晓娅的母亲也是阿尔茨海默病患者,在接受媒体采访时,她说起过同样的困扰:「我不是圣人,我受不了这种没事找事、假装耐心、鸡对鸭讲、没完没了的陪伴了。我想阅读,我想写作,我想备课,我想有精神上的交流……为什么我要为一个精神上已经荒芜的人牺牲我的创造力?」

但在「个人」和「责任」之间,还横亘着「情感」两个字,让亦邻不可避免地摇摆起来。很长一段时间,亦邻做旅行绘画,但母亲生病后,因为心理负担,她再也没有出去旅行过:「有这个时间,干吗不去陪妈妈。」只能让自己尴尬地夹在急躁和愧疚之中。

那时,三姐妹之间也有隔膜。老大看着老二老三在各自领域取得成绩,但自己哪都去不成、什么都做不了,自卑,又有怨气,但总是习惯性地掩藏情绪,当妹妹们提出照顾妈妈的建议,她会赌气回一句「没办法做到」,然后任话题停在那里。

老二曾经指责老三:「不要觉得给了钱就可以不看妈妈。」事实上,老三的创业机构正经历关键时期,合伙人因为分娩暂时退出,小菀要一个人处理所有事务。原以为能得到姐姐的支持和理解,结果收到了怨怼,很长时间难以化解。

三姐妹的关系最紧绷时,倘若大姐发了消息,两个妹妹有事在忙没有立即看到,错过了最佳回复时间,就会变得很焦虑,「担心大姐会有其他想法」。而大姐清雅,情绪积攒在一起,有时会在照顾母亲时爆发,转而又陷入自责和愧疚中,身心俱疲。

一定程度上,亦邻的漫画和写作给家庭关系找到了出口。

后来,她在读《面对久病家人的勇气》时得到了确认。书里写:「写作是我们克服逆境和挫败的重要工具。借助文字定期记录看护的经历,我们可以获得新的视角和慧见。」

在以往的媒体报道中,很多阿尔茨海默病患者的陪护者选择了写作。一位叫杨伟祥的老人,在陪护老伴的过程中写了十多本日记,虽然内容不过是买菜吃饭,但只有这些时刻让他觉得,他还是他自己;陆晓娅情绪崩溃时就开始写作,把焦虑装进了《给妈妈当妈妈》里;还有一位叫聂晓华的女士将十五年间陪伴患病母亲的日记整理成书:《生别离:陪伴母亲日记》,她在接受采访时说:「似乎只有这样坚持记录,才能让我从无助的绝望中跳出来,拉开自己和苦难的距离,保持心灵上的一点点平静……将痛苦涂抹在纸上,心灵似乎因此而获得一些解脱。」

再去面对母亲,就少了一份被消磨和侵占的烦躁,有耐心把更多时间倾注在上面。在漫画里,姐姐照顾妈妈的琐事被悉数画下来,清雅意识到,自己的劳动和付出是被看到、被认可的,心态慢慢缓和了下来。聚在一起时,三姐妹共同照顾母亲;其他时间,分工也逐渐清晰。在姊妹群里,姐姐清雅说,妈妈又发生了哪些变化,亦邻会立刻去查资料,或是去认知症群询问经验,然后给出建议。妹妹小菀是姐妹中性格最好的,她负责从情绪和情感上安抚两个姐姐。

「慢慢忘记痛苦,也抵消了一部分恐惧。不再聚焦于『病』,而是拉开距离,然后一个难题一个难题地解决。」亦邻说,写作提供了一个视角、一种方法,把对生命、对苦难的无力和恐惧,变成对它们的观察和思考;她又把这样的「方法」传递给了姐姐和妹妹,具体的消磨和损耗,抽离后变成了对病人的心疼;陪伴者在陪伴的角色之外找到自我的价值,获得精神上的充盈和成长。

原路返回

原本以为,离家几十年,已经割断了和父母的连接,但在陪伴父母度过晚年的这段时间里,她们又重新把亲情纳入到生活的重要位置。妹妹小菀说:「看着父母的痛苦和挣扎,看着他们的生命一点一点消失,当我们的这份感情上升到生命起落的视角来看时,就会充满了怜悯和温情,那一刻你就想奉献你的所有,让他能记住,此时此刻,他是被爱着的。」

有段时间,母亲变得非常沉默,女儿们绞尽脑汁和她聊天,也只能换来点头和摇头,但唯一有一个问题,任何时候问起,都能换来母亲认真的回答——

「你这一辈子最自豪的事情是什么?」

「就是生哒你们三个女!」

有些时刻,亦邻突然会觉得,自己就像现在的母亲,穿着红舞鞋一直走一直走,停不下来。但疾病作为生命的一部分,更像是一道缝隙,让人停下来,透过它,看到衰老与死亡,进而看到生命本身。

亦邻想起,小时候,一家人有晚饭后散步的习惯,等天幕一点点变黑,他们就停下、转身,顺着原路回家。新书出版后,胡冰霜医生作了序,她在里面写:今天看来,我们高速地行进着,似乎与来路渐行渐远。那么,可否让我们重新寻找坐标,原路返回?

那些不断跳出来的「意义」命题,也渐渐在「原路返回」的过程中有了答案。小菀说:「对意义和价值的思考是没有结果的,它不断地在升华。会渗透在你怎么对待家人、怎么对待生命之中。要不断去探索,走到这一步才知道会遇到什么,还有什么东西在前面等着你。也因为没有标准答案,所以过程是美妙的。」亦邻有同样的感慨:思考意义的过程,就是意义本身。

亦邻在日记里写:所有的美好都退到记忆的背后,迎面而来的是责任带来的沉重,看来中年确实是接受岁月摔打的阶段,而我目前所做的工作就是和大家一起将过去的一切都推到台前来,这样至少可以让我们多一点抗摔打的能力。

风雨还在继续。她把那些脱落的树叶捡起来,做成了标本。其中有一片,夹在书的第313页:那天,亦邻和姐姐、母亲一起站在阳台上看星星,母亲突然指着夜空,一个字一个字地蹦出些琐碎的句子,连缀在一起,像首诗——

看,月亮出来大半个了。

那边天上还有星星在闪。

如果到外面去看,可以看到漫天的星星。

你看对面的房子,一层一层。

每一层都有光。