文 | 魏晓涵

编辑 | 王姗

余万的高中像青春剧,班上什么好玩儿的人都有,室友是第一名的学霸,同桌是“万事通”,有对双胞胎兄弟分别在校足球队踢左边锋和右边锋,还有普通富二代,和很牛的富二代。

“(武术)特长生的位置就是我的。成绩不上不下,非常不起眼。”甚至名字也很“无语”,你只会在金额后面的落款里看到,“多少多少余万”。

他从小习惯了一个人待着,喜欢坐在椅子上发呆,自言自语。家里的仓库算一个独处的基地吧,里面堆着许多要卖的桶装水,和一台电视机,人们只有在拿东西的时候才会想到这儿。

距离2017年的除夕还有八天,他坐在仓库里玩手机,第一次接到了那个来自陕西延安的电话。

电话那头是好几个人的声音,有男有女,似乎在一起聊天,说着他听不懂的方言。其中有个老爷爷的声音,很和气的,叫着一个听不清的名字,很热情地想要讲些什么事儿。他有点匪夷所思,意识到对方找错人了,也不好意思打断,等了一两分钟才说,“你找的可能是之前用这个号码的人”。

这个号码是他偷偷新办的,用了不到半年,装在爸爸那个16G的旧手机上。高二了,他觉得要有一个自己独立的号码,去的那个店子,像选车牌号一样把一堆号码摆在他眼前,“181”,后面又是“1410”,他喜欢数字里有重复的,好记一点,就是它了。

挂了电话,很快收到两条短信——

李淑芳,你好!

李淑芳,你好!

今天高凤岐、杨凤梅到家中作客,我们一起拉起同学岁月,也说起你和我们的友情。打通电话他听不懂我们的陕北话。我们想,他可能是你的先生,或者什么亲人。盼回话。

延安 曹谷溪

他内心感叹,哎呀,好温暖!老了想见老同学,多可爱!尤其对方还郑重地写信一般,在短信结尾落了个款。他不知道怎么和老年人相处,家里老人去世得早,印象中老头儿都长一个样,就学着一样的格式,回了过去,以示尊重。

很抱歉我不是你们的同学李淑芳,这个号码是我最近换的新号码,也许她曾是这个号码的主人。很抱歉没办法替你们联系上她再续你们的同学岁月,但我衷心祝福你们的美好岁月得以延续,新年快乐。

他发了朋友圈,回学校和室友们分享了这个奇遇,几个男孩边洗衣服边听,也在感叹,“好可爱,好感动”。他想过要不要帮忙找找李淑芳?但他只是一个高中生,电话那头是遥远的陌生人,做什么都显得多余。

一年后,高三的那个春节,他又想起了那个电话,便发了条新年祝福。这次打来的是另一个西安的号码。电话里是一个女人的声音,称自己是老人的女儿,还是想问能否找到李淑芳。他回了一条短信——

很抱歉没办法替你们联系上李淑芳,但是新的一年希望几位老人家开开心心,福寿安康。

生活按部就班地继续。高三毕业,他去了别的城市读大学。武汉,一个和家乡南宁很像的地方,夏天炎热,有浓烈的市井气息。他买了一台小电动车,在街道口拥挤的车流里,漫无目的地穿梭游荡。更热闹广阔的世界向他展开,被芒果TV的导演选中,录了几期综艺;和同学组了一支叫“冷兵器”的乐队,在livehouse猩红的灯光里玩儿燥的。延安的号码再也没有出现,他几乎要忘记这件事了。

电话又是突然打来的。疫情最严重的2020年3月,不能出门,他独自坐在老家的房间里,wifi信号时断时续,屏幕突然亮起,一个陕西延安的号码,他心里立马蹦出来一个声音——绝对是他,绝对是他。

果然是那个老人的声音,还是要找李淑芳,说他们同学了六年,现在都八十左右了。电话依旧很短,不同的是老人似乎在讲普通话,他一下子心酸又难过,快要哭出来了。他想,哪怕有一点确定是李淑芳,老人都会用陕北话,他一定知道那不是,还想再试试。三年了,他还是想找到她。

是有多么深厚的感情,才会如此念念不忘。他把短信对话截图发到微博上,配了22个流泪的表情,打上#寻人#的标签,“三年了,李淑芳女士,你能看到吗?

一个秋天的深夜,我在一个娱乐账号上看到了这些被“搬运”的短信截图。“虽然是短信,但是有种手写信的郑重呢,很是文雅”,博主这样评论。显然,这样怀旧的情绪在深夜也触动了三千多位网友,或许更多,温情的故事像磁铁一样,吸附许多目光——

“我好脆弱 我看得热泪盈眶”

“突然发现原来汉语本是可以说得这般文雅大方,感觉现在不玩梗我都有点不懂说话了”

评论区汇集起和老人有关的温情故事,此刻,他们变成了珍贵品质的代名词。令人感触的是,在一个割裂且自我的时代,不同的群体之间,还存在互相理解的可能吗?

余万的回答打破了我的浪漫幻想。除了短信,他和老人没有更多生活层面的交流。曹谷溪的信息,也是网友扒出来之后他才了解到——他是个名人,写诗,曾经是《延安文学》的主编,还以“路遥挚友”的身份上过央视的节目。这些闪闪发光的名字把他吓了一跳,生怕自己的冒昧给老人带来什么不好的影响。

去年那个电话之后,余万才感觉离老人近了些。他们加上了微信,老人告诉他——

李淑芳是我们在陕北延川中学(的同学)。现在延安活着六个杨凤梅、高凤岐、高树栋、闫冰场、高三宝和我。只有杨凤梅八十一岁,其余的包括李淑芳,我们都是平八十的耄耋老人! 属于我们的时间不多了,所以,只能互致问候。也许,这辈子见不上面了。

跨越三四年,没有希望也要继续寻找,还面临衰老和死亡的追逐,一定藏着特别的情感重量吧。他找到李淑芳了吗?10月的一个早晨,我到达延安,见到了曹谷溪。

他坐在一张大大的红木桌后面,桌面铺着大理石和玻璃板。他几乎不出门,大部分的活动都在这张桌子上展开,吃饭吃药、写文章、看书看手机,会见络绎不绝的访客。我转述了网上的热闹,他对此毫不知情,也有些难以理解,“没想到有这么大的社会反应,这件事有意义吗”?

他的访客实在太多了。我到延安的头两天,眼见他陆续接待了八九波人。有亲戚来送东西的,大学教授临时找他问人脉的,画家来找他给自己的自传写序,甚至有不怎么认识的农民,电话通知二十天后来见他。

他几乎不拒绝,银色的背头一丝不乱,架着黑框眼镜,身着条纹衬衫和中山装,像一座雕像般正襟危坐着,接收并满足往来人们的需求,几乎不动弹。

他像关照所有访客一样,热情地接待了我,声情并茂地向我讲述,自己在高中毕业后,是如何从一个医院的炊事员,谨慎又努力一步步走到今天,惊险地躲过一次次危机。

说到老同学李淑芳,他的话却变少了。在他的人生里,这似乎是件微不足道的小事。

他谨慎地谈起这位女同学——人缘很好,大家都喜欢她。想找她是因为听说她过得不太好:独自一人远嫁南宁,儿子似乎没结婚还是没工作,同学的帮助,或许能给她力量。“再没有别的了”。

他的语气是斩钉截铁式的。这难以解释四年里断断续续的找寻。“你可能不理解,我们那个年代的同学感情很好,兄弟姐妹一样的”。他补充说。

在曹谷溪家里,我见到了这帮银发的“兄弟姐妹”。短信里的高树栋、杨凤梅、高凤岐,短信里没提到的校友梁振民、老班长童建华。有人耳朵听不见,有人眼睛看不清,有人从医院请假出来,还戴着白色手环。

一群八十多岁老人,举着52度的白酒颤颤巍巍地往彼此的杯里倒,要不是从医院出来的那位在吃头孢,否则围着他热情劝酒的声音也不会退散。“这个年纪也喝不了多少,聚在一起,就是图个热闹。”坐在我旁边的高树栋一边解释,一边要往我满满的杯子里加酒,他身体还算硬朗,平时能打打麻将,出去走走。

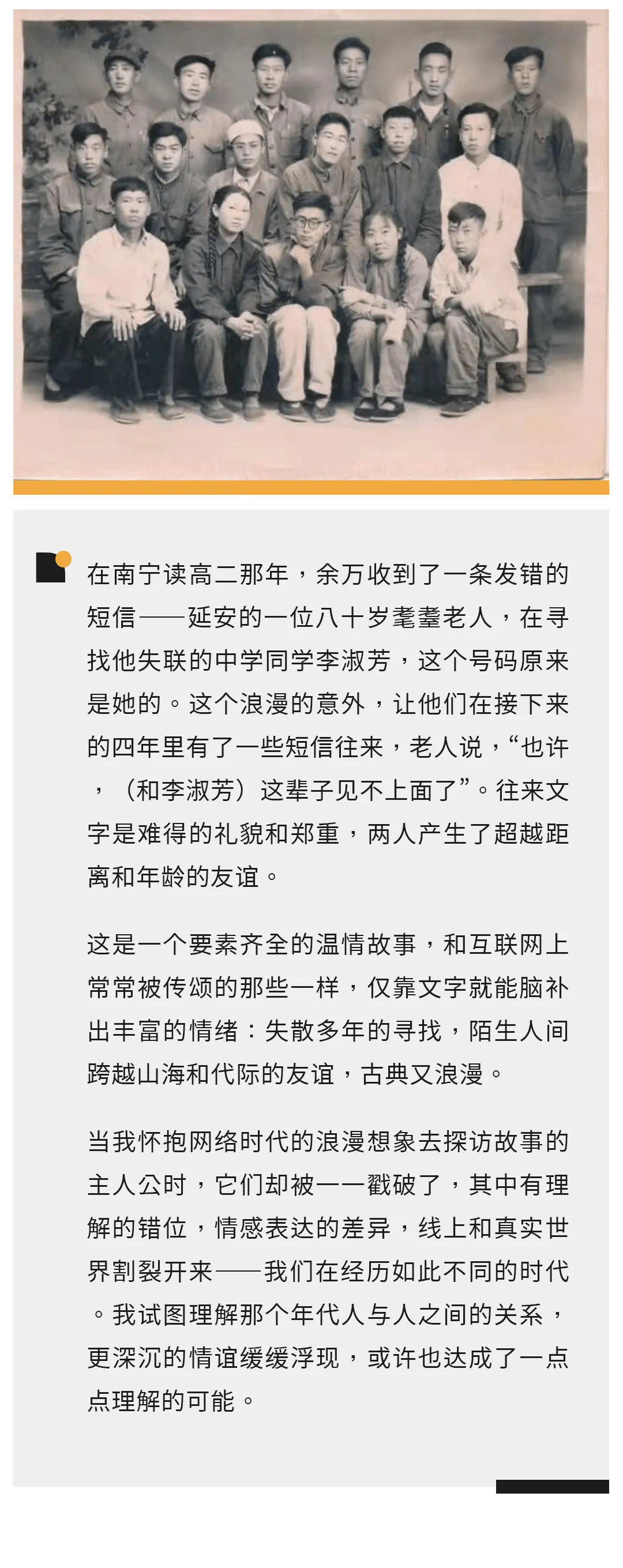

他们是延川县第一所中学的第一届学生,从1956年进校到现在,相识几十年的回忆都包裹在曹谷溪准备好的一个厚信封里,从青葱的黑白时代,到满脸皱纹的彩色聚会。在场的人一张张翻看着,热情地介绍,可是大多照片时间都记不清了,有的连人都认不全了。

高树栋突然把一张白色的卡纸放到桌子中间,“哎,李淑芳”。

卡纸上整整齐齐地贴着她的样子,一张是单人照,一张是和丈夫的合影,齐耳短发,笑容很淡,看上去慈祥的一个老奶奶,似乎是在什么地方旅游。卡纸上工整地标记着,“李淑芳照片,2016.7.6”。

几位男士的目光凑过来,轮流传阅,谈论起这位不在场的女同学。高树栋拿起照片打趣,“李淑芳啊,现在(的样子)不行了”,他转头告诉我,“你曹爷爷,以前对李淑芳有意思”。当年的闺蜜杨凤梅拿起过去的合照,眯着眼睛仔细辨认了一下,“这是李淑芳,现在不和我们联系了”,曹谷溪听着,没有说话。

照片是李淑芳2016年从南宁寄来的,没多久,她就和所有人失去了联络。我试图询问曹谷溪,他记忆中李淑芳的样子。说起过去,很多事他“忘记了”,也不记得是什么时候失去联络的,只知道她嫁到了南宁。

“感觉你们都不太熟啊?”

“不是不熟,我们那个年代不那样表露情感”。他解释,还在第二天写了一封信给我——

关于李淑芳,和我并没有谈过恋爱,仅是有好感。昨天,当年的十多位男女同学相聚,多亲热,多热闹! 现在,我们都已进入耄耋之年,有不少同学已与世长辞,所以,活着的人,更珍重生的快乐。大多时,就想见一见,聚一聚,聊一聊青年时代的趣事…… 什么也没有,仅是为了见个面,乐一乐。所以,我以为就这个事情没有进一步采访的必要了。

对李淑芳的谈论似乎充斥着复杂的情绪,学生时代的她究竟是一个怎样的女孩呢?

“很普通,真的很普通。发型衣着都普通,长得也不算漂亮。她在班里成绩中上,在女生里属于拔尖的了。”这是高树栋的记忆,他是班里唯一一个考上大学的人。

“很踏实、非常正派、乖巧。我从来没发现她和任何男同学女同学吵过嘴,性子很慢。”这是曹谷溪的印象,当年他从清涧县到延川中学读书,走两天才能到学校,裤子都打着补丁。

当我把这些印象转述给李淑芳的闺蜜杨凤梅时,这位当年校花级别的老太太飒爽地一挥手,“他们不了解她!”她印象中的李淑芳,性格孤僻、不好相处,下课十分钟大家聚在一起聊天,她不怎么参与。有男同学调侃她后脑勺的形状不好看,她当场就呛回去,“怎么了,吃你家粮了?”

她的丈夫高凤岐也是一个班的,在旁边告诉我,“有个性的女孩子也会招人喜欢,李淑芳很有潜力的。”他当年是学生会主席,学校里的风云人物。

每个人心里的李淑芳都不一样,留有各自生活的印记。黑白照片记录下中学时代的她,一张鹅蛋脸,梳着粗粗的麻花辫,属于那个年代女孩最大众的发型,穿着衬衣和布鞋,有时候笑得明朗,有时候一脸严肃。和其他同学最大的区别可能在于,她爸爸是油矿上的领导,能吃上国家给的供应粮。

直到去年秋天的一次同学聚会,老班长童建华才偶然得知李淑芳和男同学的情愫。曹谷溪的助理突然说起,“曹老师还有个初恋呢。”“什么初恋?”“就是李淑芳,被高树栋给撬走了,没谈成,后来和梁振民谈了恋爱”,曹谷溪回答。

在曹谷溪的讲述中,他和李淑芳没有在一起,也没有约会过。在他们那个年代,“爱”是简单含蓄的。

高树栋记得,曹谷溪住校周末不回家,老往女生住的窑洞里跑,找李淑芳和其他女同学聊天,那时他也是竞争者之一,大家的喜欢都是敞亮的。连拒绝的方式也很委婉,曹谷溪一靠近,她不愿意多说话,就躲开了,双方心里也就明了,不多作纠缠。

他们的中学时代,人和人之间没有那么多界限。1950年代,上学的机会来之不易。初一班里最小的同学也有15岁,十几个同学结了婚。男女生一起“除四害”,抓苍蝇、驱赶麻雀,男生扛石头帮着建设学校,女生假期去帮老乡收割粮食。

相处是敞亮的,女同学帮男生补个扣子、缝个裤子、被套再正常不过。休息时间,一群男男女女笑闹着去河边一起洗衣服。

曹谷溪当时在班上并不起眼,个子小小的,成绩也一般。小县城里流行的是俄罗斯文学,《钢铁是怎样炼成的》读得他热血澎湃,于是撺掇高树栋,两个初中生塑了一尊两米的高尔基像,立在图书馆。

● 1959年夏天,曹谷溪和他的雕塑的高尔基合影。没人能说得清那些情愫的来由,它们很快就被现实击溃了。高三那年,遇上国家困难时期减招,全军覆没,每个人的心里都蒙上了一片尘,“就是灰心,对自己的未来灰心,对国家灰心”,高凤岐回忆。

曹谷溪没参加高考,提前三个月回了家;高凤岐和杨凤梅定了婚,开始了家庭生活;家里条件稍好的,高树栋、李淑芳等七八个同学去复读了。高树栋是唯一一个考上延安大学的,后来当了老师、校长,李淑芳落榜了,接受家里安排的延川的工作,他们的人生走向不同的分岔路。

在通讯不发达的年代,隔着距离,人很容易就走散了。直到退休,2004年元旦看望老师的一次契机,又重新聚起来。一个年级180人,找了十几天才凑到五六十人,剩下的都失散了。那次过后,他们建了通讯录,把每个人的电话和地址详细记录。

李淑芳并不在其中。她后来的故事,是在每个人零星的叙述中,一点点拼凑起来的。

曹谷溪最后一次见到她,是1990年代,他们大概四十多岁的时候。有一次,他路过杨凤梅工作的窑洞,李淑芳正好也在里面,她的麻花辫变成了短发,带着一个小小的男孩。她还是印象中那个样子,温温柔柔,讲话慢腾腾的。说起自己的生活没有诉苦,她应该过得很好吧,他猜测。

再后来,听说她离婚回了湖北老家,又嫁给一个广西大学的老师,去了南宁。

2014年杨凤梅来延安定居,才从李淑芳妹妹那里问到她的电话,重新联系上。他们在电话里讲了些家长里短。再次失去联络就是2017年,聚会时候大家说起李淑芳有个儿子没工作,曹谷溪想打电话问情况,对面就已经不是李淑芳了,变成了余万。

● 大概是四十年前,杨凤梅(左起)、高凤岐、曹谷溪和李淑芳的合影曹谷溪看了我的回信,最终还是答应再次见面。我在信中表达了一个年轻人对这个故事的感受——

“小事更触动人,它提醒我们不要对关系失望,不要时常沮丧。”

可能其中有什么触动了他,他和我聊起人的际遇,“个人的力量很微弱,命运是很难掌控的,肯定是被推到什么地方了”。

他说的是李淑芳。在他的记忆中,李淑芳和自己不一样,她是“本分的”、“温柔的”,不是在生活泥潭里挣扎的那种,需要通过打通各种人的关系来为自己铺路,改变人生的处境。他猜测她一定不擅长处理那些社会关系,他想帮帮她。

说到这里,他生怕我误会了他的目的,反复解释——“不是说要联络什么感情,我们都是有孙子的人了,我家里都四辈人了,个人生活方面的情情爱爱没得意思,就是同学之间的聊天”。

毕竟对年轻人而言说爱太容易了,到了他这个年纪,时间在人身上留下了沉重的负担,每一句话都会牵连到很多人,是要负责任的。

现在,他独自住在一个大大的两层复式房里,最多的就是一叠一叠、贴着各种名字的材料,堆满了并排的四五个柜子。妻子去世之后,唯一的助理照顾他所有的工作、饮食和起居。

● 曹谷溪在家中下楼梯,这是他每天运动的方式 。魏晓涵 摄自从去年11月突然中风之后,他的行动变得愈发困难,记忆力也减退了许多。我们之间的对话进行得艰难,他说得很慢,有时候一个词想不起来,需要停顿一会儿。他发现我听不懂陕北方言,聊天就夹杂着笔谈,字写得很漂亮,框架周正,笔锋的转折又是圆润的,像是甲骨文。

他几乎忘了电话那头的年轻人了,在模糊的印象中,那只是一个可能会联系上李淑芳的人。我提起去年那个让余万感动的电话,他疑惑地带着陕北口音说,“我这辈子就不会说普通话”。

他的助理告诉我,曹谷溪偶尔会回到小时候的状态,出门看楼下跳广场舞,不超过三分钟就要走,还问,“他们怎么不回去种地?”始终不变的是,对天南海北的访客来者不拒。

“每天都为别人做事,不累吗?”

他叹气,“一个人一旦成了公众人物,你就不属于你自己,你属于别人,需要你的时候用你。拒绝了就不道德了,我的名声就坏了。”。

他回忆了一个极端的故事,某次进了重症病房,生死关头还有人到医院找他看稿子,小儿子在病房门口气得要揍人,他想算了,头脑还是清醒的,看一下就了事儿了,最后在稿子上签名——“请改为近期发表”。

他的人生就是这样一点点构筑起来的。他家的一楼,有一间贺敬之题词的“谷溪书馆”,放着他编写的著作,墙上挂着他和各种名人的合影,路遥、胡风、杨沫、臧克家,一串串闪光的名字在眼前快速飘过。

● 曹谷溪的书馆,墙上挂满了和各种名人的合影 。魏晓涵 摄“他这一辈子就为了名。”有老同学这样评价。成为名人的代价是,没能顾得上家人。孩子们书读得不算顺利,其中有两个都没有稳定工作;妻子是经人介绍在高三那年结婚的,她小学都没毕业,卖了一辈子羊杂碎,没干过别的。

“以他的人脉,给家里人安排工作很容易。可能当年没顾上,这两年意识到已经来不及了,大儿子都退居二线了,他可能也后悔吧。”老班长童建华觉得。

曹谷溪也不知道为什么,年轻的时候为自己忙、为别人忙,脑子里就没有那根弦。虽然孩子们没有当面说过,但他心怀愧疚,觉得他们应该对父亲有抱怨吧。聚会上,同学围在一起,话题难免会跳到各自的孩子身上。去了哪个单位做领导,读了哪个学校的博士,拿了多少工资,在哪座大城市定居等等。曹谷溪静静地听了一会儿,突然认真地对我说,“我不是一个好父亲,也不是一个好儿子。”

或许是在李淑芳身上代入了自己的境遇,他总觉得她的失联有难言之隐——“她可能以前顾及不上,孩子没工作,觉得对不起孩子。她是个不善言辞的人,失联可能是想把自己保护起来。”

电话和微信都失去联络之后,他的同学们几乎都不再寻找李淑芳。高树栋私下托去南宁的朋友到广西大学打听,依旧没有下文,就放弃了。杨凤梅也没有再找过她,语气中有些嗔怪,“可能是不想跟我们这些老同学联系吧。”

四年了,连老同学们都不知道曹谷溪还在寻找李淑芳,他没有说起过。

我在高树栋的手机上,看到了李淑芳的微信。她的头像是独自坐在路边台阶的样子,模糊得看不清脸上的表情,“活到老学到老!”——微信签名如是写道,朋友圈的更新停在了2016年8月24日。

“有什么好找的?没什么好找的了。”给她发消息始终没有回音,高树栋对找到她没有什么执念。人的突然离散和死亡再正常不过,一段时间不见的同学,一个电话打过去,人已经没了。对于李淑芳,他可以接受所有的结局,“都是正常的”。

曹谷溪没有做过最坏的设想,各种层面上的。他觉得,只要能找到李淑芳,就一定是好的结局。

准备离开延安的时候,我又去拜访了曹谷溪,和他道别。

这天正巧是他一位老友的葬礼,他们当年共同创办了《山花》杂志。

他没有去,是助理拿着他写好的挽联代替出席的。“我这个人还是感情脆弱,容易伤感,一听到那个音乐就难受”,他已经接受不了这样的打击了。于是独自一人在家,通过视频和前去拜谒的老友们打招呼。

这些日子因为葬礼始终心情低落,正好来的访客也少了,这个生活中的大忙人终于得以拥有了一点难得的自由。

他回忆起了去年那个寻找李淑芳的电话,也是在这样清净的、属于自己的时间里打出去的。当时正值疫情,他两三个月没下楼,也没有不速之客干扰,他就在椅子上整天整天坐着,整理材料,写写东西,轻松又安逸。

某一天他偶然想起了李淑芳,拨通了那个可能和她还有一丝关联的电话,只是想问电话那头的人,你可以找到李淑芳吗?第一次打电话的时候,就已经知道那不是李淑芳了。他还想再试试,南宁不大,找一个人应该没有那么难吧。

他还记起了几年前和李淑芳通过电话。他邀请她回来和老同学们见一面,大概也在电话里表达过对这位老同学许久不见的想念。她给人的感觉还是熟悉而亲切的,却没有说想要回来。他猜测,可能她的生活负担比较重吧。

关于高中时代的事情,许多他都只能说个大概,记不清细节了。但他还记得李淑芳的样子,梳着两条麻花辫,不是张扬的羊角辫,是温温柔柔搭在肩膀上的那种,她还穿过一条灰色的呢子长裤。

上一次那些沉默的问题似乎在他脑中盘旋了许久,在这一刻有了答案。在他的生命里,她是一个留下了美好的女孩子,“不像我这样好高骛远的,要创造什么新鲜东西”,她善良,温顺,耐看,妻子像这样是最好的。

他在为数不多的线索里,细细分辨她的生活痕迹。失去联络的前一年,李淑芳寄来了自己的近照。这也是曹谷溪隔了将近四十年,再见到这位老同学的样子。青春的面孔好像一下子变得老态龙钟,她发胖了。他很想了解她这些年的生活,只能从照片中细细分辨。他笃定地告诉我,照片中李淑芳的丈夫,是个善良的人,(看上去)会疼人。没有什么特别的依据,他大概是这样希望的。

李淑芳是他结婚之前唯一的心动。他喜欢写诗,诗可以自由地表达,他在诗里歌颂革命情怀、生命、理想,唯独没有一首和爱情有关。高中毕业之后,通过家里介绍,和妻子结了婚,然后就是一辈子,直到她去世。

会觉得遗憾吗?他只是轻轻地说,没有,人生必然有很多缺憾。志同道合当然好,我和老伴儿那种方式结婚了也很好,几千年中国人就这么过来的。“婚姻问题都解决了,她能找到合适的伴侣更好,祝福她”。

他在南宁还有两桩心事,一是有位他很欣赏的老友去世了,孩子在南宁,他想去看看,还有一个就是,想见见这位老同学。“我很想知道她过得怎么样。如果还能和她说上一次话,是很幸福的。”

我告诉他,有央视的栏目想通过余万联系他,通过节目寻找李淑芳。他很果断地拒绝了,“不要,不想在电视上(因为这件事)出名。我们这个也不是多么离奇的故事”。

这桩心事不知何时能了结,曹谷溪已经没有办法自理了。严重的时候,连坐在马桶上都无法起身,需要人把他拉起来。他走路的时候身体前倾,快速挪动着小碎步,让人担心惯性几乎要将他摔出去。缓慢地上下楼梯,打扫一下小阳台,就算是每天的运动了。

他领着我去看他的小阳台,围了一圈植物,一个个介绍,有草莓、韭菜、玫瑰等等,快冬天了,玫瑰未开的花骨朵已经枯萎了。阳台中间有个小亭子,旁边牵着一根挂绳,搭着两条厚棉裤,那是有时候因为无法控制小便,弄脏了换洗的。

从小阳台出来,他又带我去看工作的电脑。似乎只要我还在,他就要不停歇地照顾这个来访的客人,他说,“我不知道要怎么才能帮到你了”。

临别的时候,他突然提到那个还在用李淑芳号码的年轻人——“他很热情”。我告诉他,“他现在在武汉读书,已经保送研究生啦”,听到这里,老人突然抬起头,眼睛亮了一下。

走在楼下的延河边,快要入冬,护城河的水逐渐枯竭,荒草丛生。我收到了余万发来的一张微信截图,截图上有曹谷溪发来的消息——

你好!小魏这几天来延安,她说你现在在武汉上学,祝你成材成大材!

隔着手机屏幕都能感受到年轻人的激动——“好想去见他!一定要去。”

余万曾经和我讲过他的一个梦,梦里他好像成了李淑芳的什么人,替代她在延安见到了曹谷溪,两个人坐在老人家里,周围是红木家具,大茶几上雕着凤凰,还有龙,很气派的样子。

那些短信发布后,他的微博涨了上千粉丝,有人猜忌背后有炒作团队;还有像我这样闻风而来的媒体,他大多拒绝了,他不希望给这个故事“化妆、彩排”,让它变成一个“产品”。

我告诉他,爷爷听到他保研了很开心,他说自己眼睛都红了,“感觉是我亲爷爷为我开心一样。感觉这些话,会给未来落寞的我无限鼓励”。他把曹谷溪发来的微信截图发在了朋友圈和微博上,配上一句话——“莫愁前路无知己”,和一个流泪的表情。

网友们再次聚集过来,在微博下留言:

“一个温暖的故事有了后续”。