“四分之一人生危机”是千禧一代提出的概念,指年轻人在向成年过渡时所经历的那段充满焦虑、迷茫与自我怀疑的时期。2001年,亚历山大・罗宾斯和艾比・威尔纳在其著作《四分之一人生危机:二十多岁的独特挑战》(Quarterlife Crisis: The Unique Challenges of Life in Your Twenties)中首次将这一概念引入公众视野。当时,人们对这一概念褒贬不一,例如,凯蒂・库里克对此持怀疑态度,而奥普拉・温弗瑞则表示感同身受。

Z世代对这种感受可谓是无比熟悉。从与职业倦怠的长期斗争,到对职业发展秉持务实甚至怀疑的态度,这群在“躺平”时代踏入职场的年轻人已然成为“四分之一人生危机”的鲜活案例。然而,有没有可能这只是一种新常态,亦或“中年危机”正像拨号上网、柯达胶卷等其他20世纪标志性事物一样会逐渐消失呢?有没有可能Z世代陷入集体“四分之一人生危机”的背后确实存在宏观经济层面的合理原因呢?

美国国家经济研究局(National Bureau of Economic Research)一篇颇具争议的工作文件也提到了上述现象:如今年轻人的“绝望感”水平远高于中年人和老年人,这颠覆了长期以来“心理绝望与年龄呈驼峰形关系”的代际规律。简而言之,在过去,人们本应在中年时期充满绝望,而非青春期或成年初期。达特茅斯学院(Dartmouth College)与格拉斯哥大学(University of Glasgow)的经济学家戴维・布兰奇弗劳尔,以及伦敦大学学院(University College London)的亚历克斯・布赖森明确表示:这无疑是在告诉人们,传统意义的中年危机“消失”了。

相反,他们发现“四分之一人生危机”确实存在,如果按照历史标准衡量,Z世代正深陷困境(不过研究中并未使用“四分之一人生危机”这一术语)。研究人员在报告中写道,年轻人心理健康水平的下降“在12—25岁人群中尤为明显,年轻女性更是如此”。此外,布兰奇弗劳尔和布赖森的研究之所以能在该领域众多相关研究中脱颖而出,关键在于它率先将年轻人的绝望感与劳动力市场动态进行了直接关联。布赖森指出,目前该研究仅作为讨论稿发布,尚未经过同行评审。

在回复《财富》置评请求时,布兰奇弗劳尔表示自己的研究结果令其 “震惊不已”:“年轻劳动者貌似突然遇到了大麻烦。”这位经济学家表示,自己此前“基本上从未听说过‘四分之一人生危机’这类表述”,但如果此前知道的话,他“很可能会使用这个术语”。不过,他坦诚地说:“如今,无论从绝对层面还是相对层面来看,年轻人的处境都更糟了……[过去,] 人们的幸福感在中年时期会有所下降,但现在一切都变了。”

在另一场采访中,布赖森也认为,从年轻人正面临重大问题这一角度来看,研究结果确实支持“四分之一人生危机”的观点。他引用了研究中一段带有推测性但引人深思的表述:“在人生的这个阶段,当人们试图打拼事业、稳步前行、购置房产,以及追求所有那些‘阶梯式’目标时,现实却与他们的期望背道而驰。”

布赖森补充说:“可能对部分年轻人而言,当他们在攀爬阶梯时,似乎有人抽走了梯子上的脚踏横木。”目前他尚未看到有研究能直接佐证这一感受。

布赖森表示,他们发现“劳动者的心理健康状况始终优于非劳动者…… 但年轻人的情况发生了巨大变化。如果只看年轻群体,那么劳动者的心理健康状况比非劳动者更差”。他解释说,他们发现40岁以上人群并未出现这种情况,“但40岁以下人群正面临这个问题,而且在非常年轻的25岁以下群体中,这种现象更为严重”。

布兰奇弗劳尔和布赖森引用了简・滕格的研究:“年轻人的职业道德本身已大幅下滑”,同时也参考了安妮・凯斯和安格斯・迪顿提出的“绝望之死”(Deaths of Despair)理论。这两项研究都是21世纪人类福祉危机领域颇具影响力的发现。在接受《财富》杂志采访时,两人还提到了乔纳森・海特的研究,后者认为智能手机成瘾与青少年抑郁存在关联;布兰奇弗劳尔还引用了哈佛大学教授罗伯特・帕特南在世纪之交提出的著名观点:美国人“独自打保龄球”的现象与日俱增。

布兰奇弗劳尔表示,他曾与帕特南探讨过为什么社会孤立问题变得愈发严重,这个问题在2000年被人们首次发现。“实际情况是,人们根本不再去打保龄球,不再去泳池游泳,不再约会,不再有性生活,不再参与各类社交活动……局面已经失控。”布兰奇弗劳尔呼吁人们关注当下的状况:“我认为这个问题的潜在影响是巨大的、长期的,且具有全球性。”

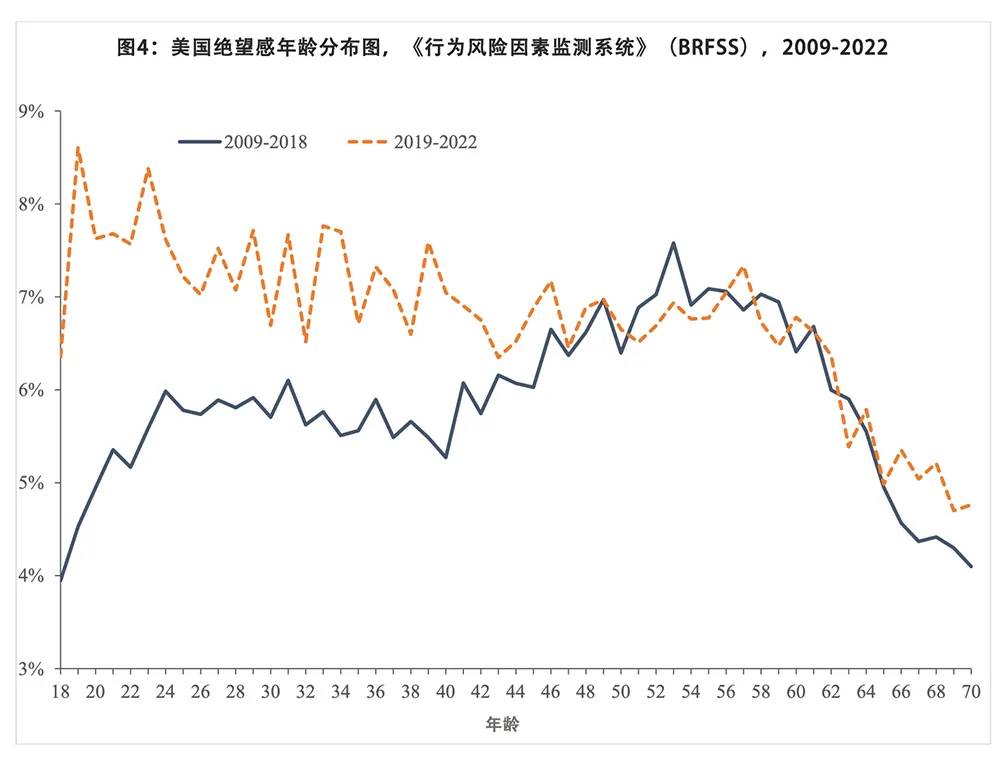

从历史上来看,美国人群的心理绝望(通常表现为抑郁症状、持续悲伤或绝望感,以及普遍的心理困扰)呈“驼峰形”曲线变化:在成年初期逐渐上升,中年时期达到峰值,之后在晚年逐渐下降。然而,布兰奇弗劳尔和布赖森名为《美国年轻劳动者绝望感上升》(Rising Young Worker Despair in the United States)的研究发现,自20世纪90年代以来,这个规律发生了根本性改变。布兰奇弗劳尔对《财富》说:“如今,这条曲线呈下降趋势,即绝望感随年龄增长而降低。”

1993—2023年的《行为风险因素监测系统》(BRFSS)、2008—2023年的《全国药物使用与健康调查》(NSDUH),以及多项大型全国性调查均证实,在职年轻人群体的绝望感正大幅上升。这意味着,总体而言,劳动者年龄越小,出现心理困扰的案例就越多。如今,绝望感并非在中年达到峰值,而是随年龄增长稳步下降。

布兰奇弗劳尔表示,这一发现让他尤为震惊,因为就在2021年,他还发表过一篇论文,将中年危机的“驼峰形”规律描述为“社会科学领域全球最重要的规律之一,至少在它失效前是这样”。

美国国家经济研究局的这份论文指出,尽管年轻劳动者面临的困扰不断加剧,但原本中年时期出现的绝望感“驼峰”,如今仅存在于失业或无法工作的美国人群体中;家庭主妇、学生和退休人员的绝望感则保持平稳。这表明,当前危机主要集中在年轻劳动者群体中,它并非是一种能够对所有年龄段人群都产生同等影响的普遍趋势。

研究人员在报告中写道:“如今心理绝望感正随年龄的增长而下降,原因在于40岁以下劳动者,尤其是25岁以下劳动者的心理健康状况近期出现了下滑。”不同数据源和年龄段人群均出现了这一上升趋势,但在女性和在职人群中尤为显著,失业或经济活动参与度低的人群则未出现这一情况。

尽管该论文主要证实了这一趋势的存在及其变化幅度,并未明确其确切原因,但它指出了可能导致这一现象的更广泛社会经济因素:就业不稳定性的加剧、劳动者工作掌控权和自主权的减弱、技术变革加速与职场数字化监控趋严、工资涨幅相对生活成本停滞不前,以及集体议价能力减弱。稳定就业传统预期的破灭,加上“零工经济”不稳定性的上升,亦可能让年轻劳动者感到格外脆弱,甚至陷入绝望。

布赖森对《财富》说,尽管“有些人并不认同”,但他们的研究显示,年轻劳动者绝望感的上升“始于大衰退结束后不久”,具体在2012至2014年期间。批评者认为,社会对心理健康话题抵触情绪的降低,导致调查数据中绝望感水平的上升,但布兰奇弗劳尔和布赖森引用了一系列确凿数据作为反驳,例如自杀率上升、进食障碍住院人数增加、肥胖率攀升以及社交退缩现象加剧,这些都是年轻人真正感到绝望的有力证据。布赖森说:“目前有行为可以佐证‘年轻人心理健康状况一直在下滑’这一核心观点。”

当被问及这一现象与 “劳动力市场滞后效应”(由奥利弗・布兰查德和拉里・萨默斯在1986年一篇具有开创性的论文中提出)是否存在相似性时,布赖森表示认同,并透露他也曾使用过这一术语。布兰查德和萨默斯的其中一个共识在于,失业(尤其是经济衰退后的失业)可能会留下“永久性创伤”。布赖森补充道,他还对其他与主观幸福感相关的“创伤效应”产生了兴趣,例如出生在经济衰退时期,或父母出生在经济衰退时期可能带来的影响。(彼得森国际经济研究所所长亚当・波森最近在彭博社Odd Lots播客中指出,尽管 “滞后效应”和“劳动力市场创伤”受到广泛关注,但很多经济学家在大衰退后的数据分析中并未发现相关证据。)

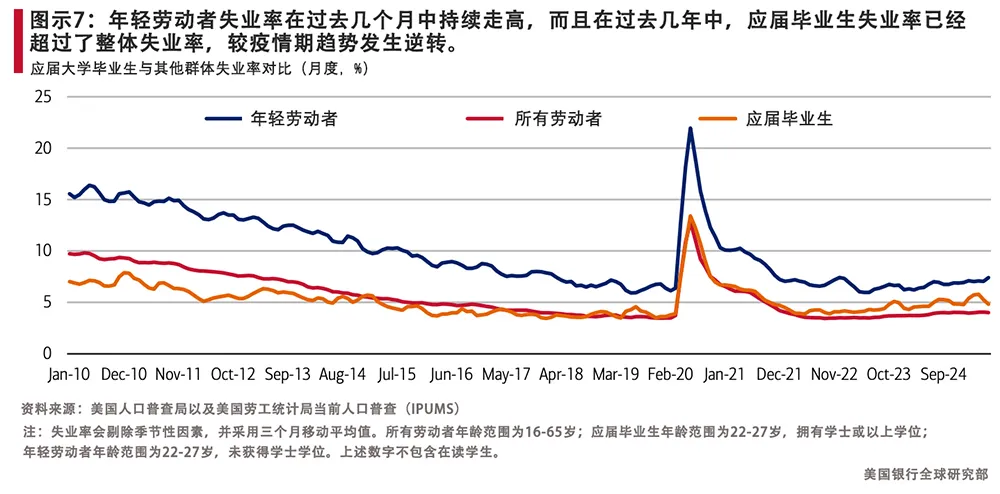

美国银行全球研究部(Bank of America Global Research)会定期关注失业趋势,包括年轻劳动者的失业情况。该机构近期对美国人口普查局(U.S. Census Bureau)数据的分析显示,年轻劳动者的失业率始终高于平均水平,更值得关注的是,2022年以来,应届毕业生的失业率已超过整体失业率。美国银行研究所(Bank of America Institute)对年轻劳动者的处境进行了更全面的解读:“全球约有 2.89亿年轻人既未通过工作积累职业经验,也未通过参与教育或职业培训项目提升技能,他们的经济收入也因此受到了制约。”

此外,斯坦福大学开展了一项由顶尖人工智能研究员埃里克・布林约尔松主导的开创性研究。研究结果显示,自2022年末以来,年轻人群被招聘到高度人工智能自动化岗位的比例有所下降。美国人力资源管理协会(SHRM)的年度心理健康调查也提供了佐证。该协会首席人力资源官吉姆・林克向《财富》透露,他们并未将其定义为 “劳动者绝望”,而是称之为“职场幸福感”。调查显示,除2021年因“疫苗带来的喜悦”出现的一次性提升外,其余年份中,约67%的劳动者称自己的幸福感较疫情前有所下降。林克补充道:“如果是年轻人,他们的幸福感评分会更低。”

布兰奇弗劳尔表示,尽管他研究这一课题已有多年,但此前并未发现这种可追溯至20世纪90年代的趋势,一方面是因为数据不够完整,另一方面是他曾以为这是与疫情相关的临时现象。然而,在阅读了简・滕格的一篇采访后,他重新梳理了数据。结果,他惊呼“‘天啊’……很明显,这一趋势在2020年前就已出现,新冠疫情显然起到了推波助澜的作用,但我认为人们此前并未意识到这一点”。

这一发现促使他在2024年与布赖森、徐晓伟(音译)共同参与了美国国家经济研究局的论文。在论文中,他们首次将已然确立的中年危机“驼峰形”规律,与2019年后年轻人绝望感激增的现象进行对比。数据图表不再呈现 “驼峰” 形态,而是更像一个倒置的对勾,在最左侧达到峰值后向右逐渐下降。布兰奇弗劳尔表示,正是这张美国数据图表,促使联合国主动与他取得联系,随后邀请他参与全球范围内的绝望感问题研究。

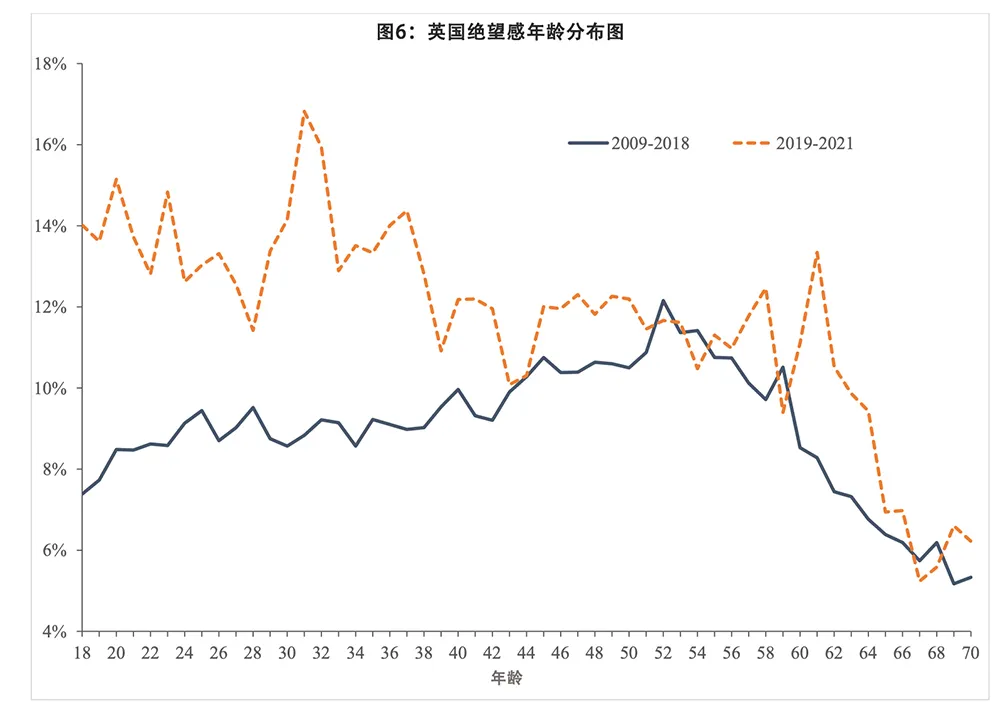

英国的佐证数据同样触目惊心。布兰奇弗劳尔表示,各个学科领域花了不少时间才达成了一致的数据口径,例如,医疗从业者倾向于用“心理健康”描述这一问题,而经济学家则更常用“幸福感”,但“在痛苦感数据中,这一趋势始终十分明显”。在研究团队提出了精准的调查问题之后,即“过去30天里,自己心理健康状况不佳的日子有多少?”,结论变得确凿无疑。布兰奇弗劳尔说,由此生成的数据图表 “让我震惊不已”。

布赖森指出,按照所学,经济学家会用工作产生的金钱性回报(金钱和非金钱经济收益)来衡量工作的好坏,而心理学家以及越来越多的行为经济学家会采用“工作价值”这一概念,也就是某种无法仅用经济收益来衡量的东西。在接受《财富》采访时,他提到了以“需求层次理论”而闻名的亚伯拉罕・马斯洛,并指出“人的幸福感与自我实现高度相关”,而自我实现意味着自己有能力去追求那些能定义自身价值的目标。在我们所处的社会中,对很多人而言,这种能力完全取决于工作”。布赖森表示,“可想而知”,年轻人群工作岗位质量的下降正对其幸福感产生显著影响,但他也补充说,由于缺乏进一步的研究,这个观点仍属于推测。

有趣的是,这两位作者指出,年轻劳动者心理健康下滑并非源于工资的下降。

事实上,年轻人与年长者的工资比率有所上升,实际工资也在增长。然而,其他成本的上涨导致了绝望感,例如住房、医保的相对价格,以及学生债的攀升。与此同时,年轻人的健康状况也在恶化,社会孤立和肥胖问题愈发严重,自杀率持续上升。无独有偶,自21世纪10年代中期以来,各类主流调查数据均显示年轻人的心理健康状况在不断恶化。布兰奇弗劳尔向《财富》透露,如排除工资不满或失业这两个因素,我们可以得出一个结论:年轻劳动者本质上是在表达“这份工作很差”。

美国国家经济研究局的这项研究传递出一个重要信号,而且也引发了联合国的高度重视:全球年轻劳动者正处于危机之中,绝望感从中年群体向青年群体转移,这既是公共卫生紧急事件,也是经济紧急事件。布兰奇弗劳尔证实,达特茅斯学院与联合国将于10月底在新罕布什尔州联合举办一场研讨会,乔纳森・海特、罗伯特・帕特南等学者将作为嘉宾出席。

布赖森还向《财富》提出了另一个推测:年轻人对自身职业前景充满怀疑,而这种怀疑在很大程度上是合理的。“当下的时代有其特殊性……目前,尤其是年轻人,正遭到一系列问题的冲击,这意味着他们无法像前几代人那样有把握。”(财富中文网)

译者:冯丰

审校:夏林