一场雨,

苏州就成了姑苏。

月落乌啼,

寒山寺上钟声起;

留园清风,

陪君惊梦到三更。

姑苏的秋,

总带着些许的愁。

每每这时,

城里的人们就越发想念,

那个叫做“藏书”的地方,

和那碗羊汤的温度。

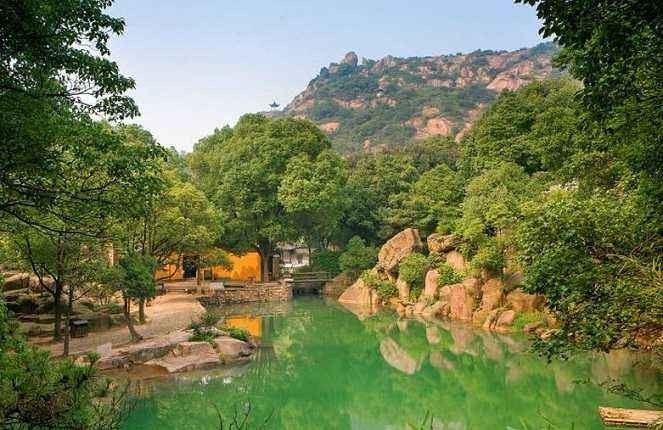

藏(cang)书所谓何地?

并非书店,

亦非图书馆,

而是苏州城西、太湖东岸的一个小镇

——“藏书镇”。

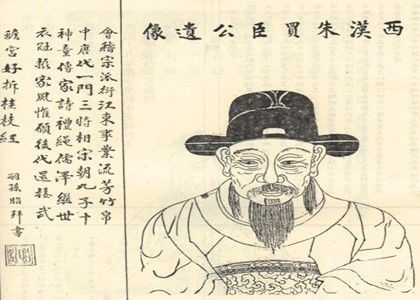

之所以叫作“藏书镇”,倒还真跟书有些联系。

还记得历史上那个“被离婚” 的朱买臣吗?买臣好读书,然妻子嫌他只读死书,不能赚钱,要把他的书全烧掉。

于是,买臣就把书藏于山中,偷偷拿出来读。后来他考取功名,人们为了纪念他,便把他的家乡命名为“藏书镇”。

然而让这座小镇声名鹊起的,

并非这段勤勉读书的佳话,

而是这盆,

“鲜死人不偿命”的白汤羊肉。

只放盐,

不加任何辅料、调味料,

却不腥不腻、又清又鲜,

汤色乳白,

肉酥而不烂,

尽显羊肉之本味,

吃过之人皆赞久食不厌!

明、清时期,藏书镇境内群山绵延,水草丰厚,很适宜养羊,当地就有农民从事养羊、杀羊、烧羊、卖羊肉的行当。

一开始以担卖或摊卖为主,直到清末才在苏州城里开店经商,俗称“羊作”。

乡志记载,光绪22年,藏书周家场(今兴奋村)的周孝泉曾在苏州醋坊桥畔开设城内第一家堂吃的“升美斋”羊肉店。

一个不大的店面,

几张八仙桌,

几把方凳,

热情招呼的夫妻店家,

一盆热气滚腾的白汤羊肉。

几百年来,

这个场景都是冬日里的苏州人,

最最温暖的记忆。

“羊汤勿鲜勿要铜钿”。

藏书羊肉的魂儿,

全在一个“鲜”字。

而要想做到这个字,

除了考究的选材,

离不开独特的烹制方法。

一般选用放养爬坡的山羊,

以2岁左右的公羊最佳。

先将现杀山羊的胴体漂洗干净,

再将其切成4~6块放入盆堂。

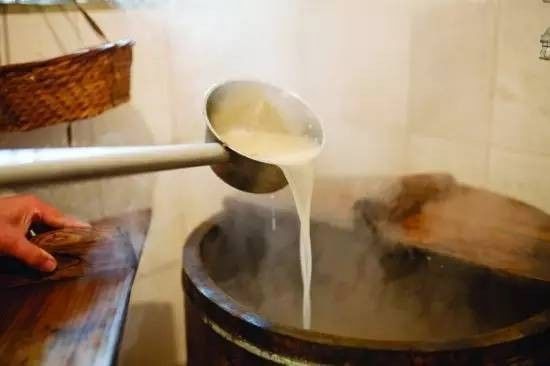

盆堂,

不同于普通大锅,

而是用杉木做的木桶,

这是味道是否正宗的关键。

用木桶煮出来的肉汤,

汤更浓、味更足。

先急火烧沸,

待浮起一层浮沫后用勺撇去,

然后将盆堂中的羊肉取出,

放入冷水中漂清,

俗称“出水”。

略待沉淀后,

将盆堂中的羊汤出锅,

盛入另一容器静置,

把锅底的沉渣清除,

称为“割脚”。

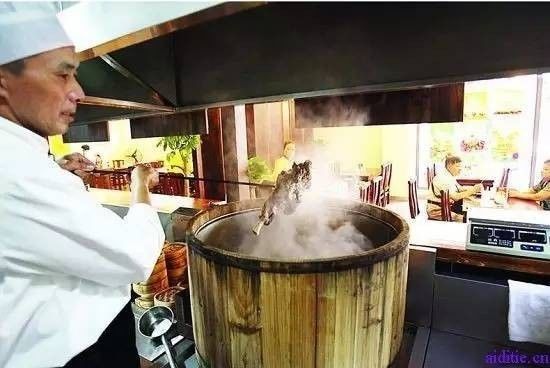

烹制过程中,还要注意不同羊肉放置的位置。

最下面放羊肉,上面是羊肚,而最上面则是鲜嫩的羊肝。急火烧沸后,便可将羊肝捞出,泡在淡盐水中,这样做出来的肝才不会变色变味。

“出水”、“割脚”之后,

把静置好的羊汤和出好水的羊肉,

重新倒入盆堂内,

旺火烧煮3小时以上。

其间大、中、小火都要拿捏得当,

待肉烂汤浓后,出锅拆骨,

放入竹制篮筐中沥水,

凉冻,以备切用。

滑爽的肉冻,

弹牙的肉皮,

鲜嫩的羊肉,

分明的层次感带给舌尖的,

却是极为复杂的味蕾刺激。

或夹起一块送入口中,

直接感受羊肉本身的鲜美;

或佐以蘸料,

让羊肉和酱汁充分碰撞,

产生更为奇妙的化学反应。

最后,

用一碗热乎乎的羊汤,

在全身毛孔的酣畅淋漓中,

结束这场、

回味无穷的味觉之旅。

苏州人好清淡,

最喜这一碗白汤的温存。

藏书羊肉却不满足于此,

在小小的羊身上,

下足了功夫。

秘制的红烧羊肉,

香气馥郁、肉皮锃亮

肥而不腻,入口即化,

口感比白切羊肉更为醇厚迷人。

羊膏纹理漂亮,

口感细腻肥美。

羊肚、羊鞭、羊腿、

羊肉水晶糕、清蒸羊肉、

羊肉芦粽···

白切、红烧、脆皮、爆炒···

智慧能干的藏书人,

甚至能用这羊肉,

做出4050种菜肴的“全羊宴”。

秋雨瑟瑟,

晚风来急,

加晚班回家的路上,

照例拖着疲惫的身子,

钻进一家藏书羊肉馆:

“老板,来一碗红烧羊肉面!”

吸一口劲道的面条,

咬一口酥烂的羊肉,

喝一勺鲜美的热汤,

整个身子便瞬间热乎起来。

恍惚间,竟觉得外面的风也小了,

雨也住了,

整个秋天,

都变得明朗起来。

人们都说,

藏书人是“一只木桶闯天下”。

红遍长三角的藏书羊肉,

一年消耗60万头羊,

全镇6500多人从事羊肉相关产业。

每年秋冬,

5000名外出的藏书人,

能带回5个亿。

然而对我们食客来说,

那些都不重要,

我们在乎的、

只是这一顿吃什么,

白切,还是红烧?

吃面,还是喝汤?

少年啊,

人生也有没有答案的时候。

只要能用食物,

自由地取悦自己,

就是最大的幸福。