|

在《游观意识下的起承转合》一文中我们从整幅画卷的角度大略分析了一下《千里江山图》的价值所在,而《千里江山图》是否有不足之处呢?

图片来源:网络

正如曹星原和余辉所言,从画作的质量来看,《千里江山图》的确还是存在着一些不足,而从现实的角度来说,“偏工亦就,尽善难求”,更何况画作的作者是一个“少年”(当然这是史料中记载的,至于是不是真的,姑且不论),但瑕不掩瑜的是到目前为止《千里江山图》的确是我们现在所能看到的最长的一幅古代绢画,试想一下,如此长卷,在不到半年(按清宋荦《论画绝句》的说法,时间也可能是“经年”,不过相对一件巨幅长卷而言,即便是“经年”,时间也确实不长)的时间里,匆匆绘制完毕,它所挑战的不仅仅是一位少年的智商,而且对创作者本身的精力、体力都是一种极大的挑战。而正因如此,《千里江山图》画卷中存在的诸如余辉所言“艺术语言较为单一,线条尚欠勾勒之功,行笔细弱乏力”,曹星原所言《千里江山图》中存在树根部拙劣雷同的问题等等,都是情有可原的,而这一点或许只有亲身实践者才更有发言权,也更能体会创作巨幅长卷的不易,古人告诉我们,苛责于人,不如苛求于己,只有如此才能真正从《千里江山图》中学到对人们真正有用的、独一无二的东西。

图片来源:网络

对于曹星原关于《千里江山图》不足的论述,张渝在《曹之希孟,我的江山—谈曹星原《王之希孟:〈千里江山图〉的国宝之路>》一文中进行了反驳,他指出:“曹先生还从绘画史的发展谱系深挖:‘宋代本没有青绿山水这一说法,只有设色山水和山水的区别而已。作为一个大量使用青和绿的、几乎是前无古人的开派画家,希孟的资质好像有点分量不够。曹先生当然知道青绿山水在宋以前的发展脉络以及技法的成熟度。唯其如此,她怀疑一个18岁的小年轻,不可能独立完成将近12米长的《千里江山图》。这里,我们必须明确的是,一方面,我们不能用常人的常识来框限天才。可以思议的基本不是天才;不可思议的才是天才。即使以年龄言,不说7岁即为孔子老师的项橐,单说12岁即拜秦国上卿的甘罗即可。应该知道,上卿这一职位相当于后来的宰相。另一方面,退一步说,即便如一些专家考据的那样,《千里江山图》一作的技法成熟度不尽一致,比如树和小船的画法,我也不能不同意曹先生凭借这点儿瑕疵就断定《千里江山图》是后人拼盘。如果我也如曹先生一样猜测,我愿意这样说:当时画院画工并非希孟一人。师傅或师兄弟帮忙补了几笔的可能性还是有的。”

图片来源:网络 张渝的这段反驳的话语,提醒了我们至少三个方面的信息,一是“青绿山水”和“设色山水”的概念问题,而从清顾复《平生壮观》、清安歧《墨缘汇观录》对“青碌山水一卷”一语,清宋荦《西陂类稿》卷十三《论画绝句》对“设色山水一卷”一语的使用来看,“青绿”和“设色”作为两个不同的概念,它们是有交集的,在某个层面上是可以互换的。二是张渝通过举例证的方式,试图说明希孟的确是一个天才,而这种论证方式只能在一定程度上说明希孟很有才,历史上也的确有很多那样的例证,而不得不承认的是既然希孟那么有才,从《千里江山图》这幅作品来看,希孟的“才”具体又体现在了何处呢?很显然,张渝的反驳并不能回答这个问题。三是正是因为张渝在反驳过程中未能从作品中找到证明希孟是天才的证据,以至于张渝不得不同意曹星原“断定《千里江山图》是后人拼盘”的观点,而当张渝向曹星原妥协的那一刻,他自己又提出了自己不同于曹星原的观点,而令人很无耐的是张渝又将希孟的”师傅或师兄弟”请了出来,而这种说法仅仅是猜测,相应的曹星原的“后人拼盘”的认识也只是猜测而已,二人的观点都是没有可靠资料可以佐证的。 而我们在上文已经提到,如果希孟是在一个极短的时间,为了赶制一件巨幅画作,再加上这中间那种急切的心态,和刚开始画时手生的一种创作状态,以及创作过程中各种外在、内在因素的干扰,以及创作后期的疲倦的创作状态,等等这些都可能会成为曹星原所说的“《千里江山图》一作的技法成熟度不尽一致”的理由,如果是这样,那么曹星原“后人拼盘”的说法以及张渝“师傅或师兄弟帮忙”的说法也都是不能成立的。

图片来源:网络

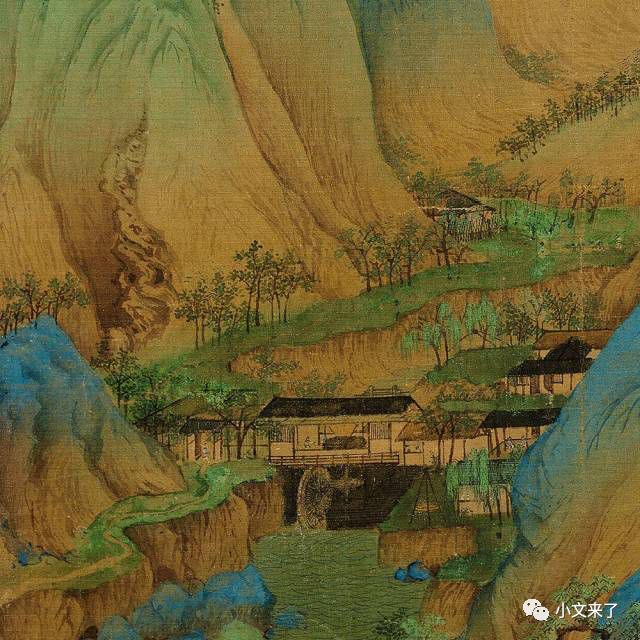

从画作的表现对象来看,《千里江山图》所表现的主体内容是山和水,而水中、陆地上的植物、动物,开阔地、山上、水上的一系列建筑、水中的船只以及“可行、可望、可居、可游”的人物,可以说这些都是一幅山水画卷中不可缺少的因素,而我们在划分绘画类别时,通常是按照画作所描绘对象的主体来划分的,在宋代画史上有一本著作叫《宣和画谱》,其编纂者在编写《宣和画谱》时,便是通过这种方式对涉及到的绘画者进行分门别类的,该著述共计二十卷,其中卷第一至第四分别为道释一至道释四,卷第五至第七分别为人物一至人物三,卷第八为宫室(舟车附)、番族(番兽附),卷第九为龙鱼(水族附),卷第十至卷第十二分别为山水一(窠石附)、山水二、山水三,卷第十三至卷第十四分别为畜兽一、畜兽二,卷第十五至卷第十九分别为花鸟一至花鸟五,卷第二十为墨竹(小景附)、蔬果(药品草虫附)。从这种分类的情况和每一类所涉及到的具体的画作名称来看,《千里江山图》的确可以划分到山水这一类别之中。

图片来源:网络

从《宣和画谱》中所有门类的前后排序来看,这种排序也是非常有讲究的,而且我们还可以将这些门类大致分为三组,第一组为道释、人物、宫室(舟车附)、番族(番兽附)、龙鱼(水族附),其中宫室与道释的关系较远,因此宫室划分在人物之后,而涉及到宫室,又不可避免要描绘舟车,所以舟车又附在宫室之后,番族属于外族,所以位于宫室、舟车之后,而提到番族,有时又不可避免要描绘番兽,所以番兽附于番族之后。而虽然龙、鱼既不是道释,也不是人物,但龙和鱼分别涉及到的两部经典是非常重要的,这两部经典分别为《易》和《诗》,而提到鱼又必然涉及到水族,所以水族又附在了龙鱼之后,而这便是《宣和画谱》中绘画门类中的第一组。 第二组为山水、窠石、畜兽,其中窠石是山水不可缺少的组成部分,所以附于山水之后,而在古代身处野外之时,除山水之外,畜兽最为常见,也通常成为画家们手中所要描绘的对象,因此畜兽位于山水之后。

图片来源:网络

第三组为花鸟、墨竹、小景、蔬果、药品草虫。花鸟相对山水而言,所描绘的对象更加具体,所以排在了山水之后,而墨竹除着色之外,与上色花鸟非常相似,所以紧随其后,而小景又与墨竹有相通之处,所以小景附于墨竹之后,蔬果相比花鸟也很常见,但画蔬果的还是相对较少,所以排在花鸟之后,而药品草虫又与蔬果关系较近,所以附于蔬果之后。

图片来源:网络

从《宣和画谱》一书的编排来看,要想在《千里江山图》与《宣和画谱》之间建立起有效关联,首先我们应该充分地认识到《宣和画谱》一书的编排规则以及《千里江山图》在这种编排中的具体位置,只有如此我们才能找到一个相对合适的角度来解读这样一幅作品,而不至于“跑题”。

冯海涛在《隐事—希孟〈千里江山图〉卷研究》一文中,通过数据分析、图像对照文本(《宣和画谱》以及《诗经》、《论语》、《汉书》、《后汉书》、《晋书》、《唐书》、《唐诗》、《高士传》、《神仙传》等)的方式,将《千里江山图》划分为二十一段进行分析,并且在《宣和画谱》当中找到了其所谓的“画式”,而实际上这些画式仅仅是《宣和画谱》中“山水”门类下不同画家的作品名称而已,而这些作品名称所对应的描绘对象主体是山水,这个应该是不会有疑问的,如果有例外那也是编纂《宣和画谱》者弄错了。

图片来源:网络

而如果《千里江山图》的创作者真的是想要表现“贤人隐逸”的话,那么《千里江山图》所要表现的主体就变成人物了,依此而论,我们在《宣和画谱》中“道释”、“人物”门类下寻找《千里江山图》所对应的那二十一个所谓的“画式”,可能更为准确,而实际上并非如此,如果找的话,首先我们遇到的第一个问题是,除“道释”、“人物”之外,仅仅通过画作名称,我们是找不到“道释”、“人物”画的山水衬景的,第二个问题是如果真的是隐逸者,他们的生活状态基本一致,《千里江山图》上并未标出人名,更不好对应其相应的典故。

图片来源:网络 而我们能够在《宣和画谱》“山水画”门类中借助画作名称找到相应的所谓的“画式”的衬景,并进一步可以与《千里江山图》中的山水互相比对,找到其相对应的画面,这个过程本身就更加证明了《千里江山图》所要表现的主体还是“山水”,至此基本毋庸置疑。

图片来源:网络

《千里江山图》是一幅设色山水画卷,而“江山”一词更好像是相对当权者而言的,而对于山水画创作者和一般的山水画欣赏者而言,《千里江山图》仅仅是一幅“山水图”,而在“江山图”前面加上“千里”二字也便更突显出了当权者手中江山的辽阔。对于宋徽宗、乾隆而言,《千里江山图》更符合他们的趣味,因此蔡京跋中的“上嘉之,因以赐臣京,谓天下士在作之而已”中的“天下”和乾隆题诗中提到的“江山千里望无垠”中的“江山千里”分别体现出了宋徽宗、乾隆胸怀“天下”、胸怀“江山千里”的人君格局。而余辉在《细究王希孟<千里江山图>卷》一文中多次强调“宋徽宗‘丰亨豫大’绘画审美观”,而这或许与宋徽宗胸怀“天下”的人君格局和作为一个统治者对领土的欲望、追求具有直接且不可分割的关系。乾隆题诗中的“曷不自思作人者,尔时调鼎作何人”和蔡京跋中的“上嘉之,因以赐臣京,谓天下士在作之而已”,描述的都是帝国统治者的口吻,而这两句话尤其是针对像蔡京,包括像《千里江山图》的装裱者梁清标(名列“贰臣传乙 卷七十九”)这样的重臣而言的。 依此而论,蔡京接受了宋徽宗赐的《千里江山图》,也只是顺理成章的事情。而且从“进图”到“赐图”的整个过程来看,无论是臣子进给君主,还是君主赐给臣子,基本上都是没有问题的,否则也不会流传下来。 综上,冯海涛在《隐事—希孟〈千里江山图〉卷研究》一文中最后所提到的一些结论,基本上就可以不攻自破了。从创作者,而非当权者的角度而言,《千里江山图》或可叫“青绿山水图”、“设色山水图”。换言之,《千里江山图》除了是一幅山水画之外,还成为了宋徽宗和蔡京之间交往的一件道具,也成为了乾隆皇帝睹物生情进而题诗咏志的一件道具。  作者简介:于献堂,笔名:庚己,男,毕业于西安美术学院;研究方向:艺术学理论(美术史论);职业:学者、自由撰稿人 作者简介:于献堂,笔名:庚己,男,毕业于西安美术学院;研究方向:艺术学理论(美术史论);职业:学者、自由撰稿人

|