|

在中国陶瓷史上,福建北部建阳山区所产建盏堪称一朵奇葩,也是古人充分发挥其创造力和聪明才智,因地制宜创造奇迹的典范。 建窑器的美是很独特的,是反向思维的代表,也是崇尚自然美的代表。中国陶瓷自始烧以来,就一直按照传统审美的思路发展,在器物的外观上追求颜色的清浅,故有由黑变酱、再青、再白、再透明而无色的变化规律;对器物的形体则追求秀雅轻薄,在保证实用功能基础上强化其装饰性。而建窑器则恰恰走了一条相反的路子:颜色深沉,形体厚重,是大巧若拙、大雅若俗的典范。而且建窑器胎土、釉料、制作工艺不变,器具外观却千变万化,完全是在制作过程中自然形成,是自身气质的表现,这也恰恰是中国传统文化所倡导、所推崇的。 由于历史的原因,自元以降,建窑已经湮没了数百年,直到20世纪初年,日本人山本由定找到建窑的窑址并做了详细考察,由此揭开了建窑神秘的面纱。20世纪40年代,美国人普拉玛教授也到达建阳水吉建窑窑址考察,在回国后发表了详细的考察文章。这些活动让建窑重新回到了当代人的视野之中。

北宋建窑银兔毫曜斑盏

建窑始于唐,烧制青釉和黑釉,但由于其瓷土磁石等材料富含铁而难以去除,因此无论是青釉还是黑釉均无甚出彩之处。直到进入北宋,建窑的工匠们终于发现原来自己的弱点可以变成优点,这就是充分利用原材料富含铁的特点而专攻黑釉瓷,并由此创造出一个划时代的奇迹。 建窑主要烧制各种生活用具,或者可以说是专攻烧制各类茶盏,因此目前所见到的建窑器主要就是各类茶盏,其他类型的器物十分少见。建窑的茶盏看似单一却千变万化,大致可归纳为四种类型,即点、线、面、变。 点:就是各类点状油滴以及鹧鸪斑盏。油滴又可细分为星斑油滴、雨点油滴和鳞片油滴三种。星斑油滴外观如闪耀的星星,周边带有芒。雨点油滴如雨天之后,在玻璃窗上可看到雨点干枯之后留下的痕迹一般,如同一串串的珠子。鳞片油滴顾名思义如鱼鳞般呈片状,层层叠叠,具有极高的观赏性和装饰性。

宋建窑黑釉银兔毫曜变敞口盏

线:包括了各类兔毫丝以及俗称“西瓜皮”的铁锈斑。所谓兔毫丝,是在黑或褐色釉釉层中透射出均匀细密、状若兔毫的自然结晶釉纹,故名。兔毫丝形成的机理与胎釉含铁成分高有极大的关系,是在高温烧制过程中,釉受热产生的气泡将熔入釉中的铁微粒带至釉面,向下垂流,冷却时金属介质结晶并留在釉层表面,形成了细长似兔毫的条纹。建窑工匠最大的功绩就是发明了能控制并产生黑釉兔毫丝的特殊工艺。 兔毫又可分为金兔毫和银兔毫,顾名思义,金兔毫呈褐黄色,银兔毫呈银灰色。金兔毫更为多见,形成也较为容易。银兔毫的成因更为复杂一些,它是由于铁锰离子结晶形成的。金兔毫的毫丝较平直,银兔毫的毫丝往往凸出于釉面之上,以手扪之有立体感。在窑址考察发掘之中也可以看到,金兔毫标本遍布原野,而银兔毫标本则如凤毛麟角,十分难觅。 “西瓜皮”非建窑独有工艺,与北方窑口黑釉铁锈花的工艺是一致的。 面:就是釉面呈单一颜色而无任何装饰。建窑的单色由浅入深,直至纯黑色,有非常丰富的中间色调,其中最为名贵的就是纯黑色建盏。烧纯黑釉要高温且要求窑内完全呈现无氧气氛。在1000多年前的北宋时期,由于南方烧造瓷器的窑炉是龙窑,气密性不佳,很容易流入空气,因此要烧制纯黑釉是非常困难的。我们现在看到的古黑釉瓷器,绝大部分都带有暗褐色或者酱色,部分呈鳝鱼黄色,就是因为窑内气氛不容易做到完全无氧。正因为如此,宋徽宗在《大观茶论》中评价:“盏色贵青黑”。青黑就是漆黑,或称“绀黑”。 变:就是各种窑变。如果说建窑窑工的智慧创造出了油滴斑、兔毫丝、纯黑釉盏,这是人类生产技术的创造发明所产生的特殊装饰效果,那么窑变则完全是浑然天成的,不受任何控制的。窑变的外观千变万化,每一种窑变都是独一无二,不可复制。曜变是日本人对特殊窑变建窑盏的称呼,在日本出光美术馆和静嘉堂藏有3件曜变盏,盏上带有不规则圆形的斑点,在不同的光线下折射出不同色彩的光芒。日本人将这3件建盏定为“国宝”。

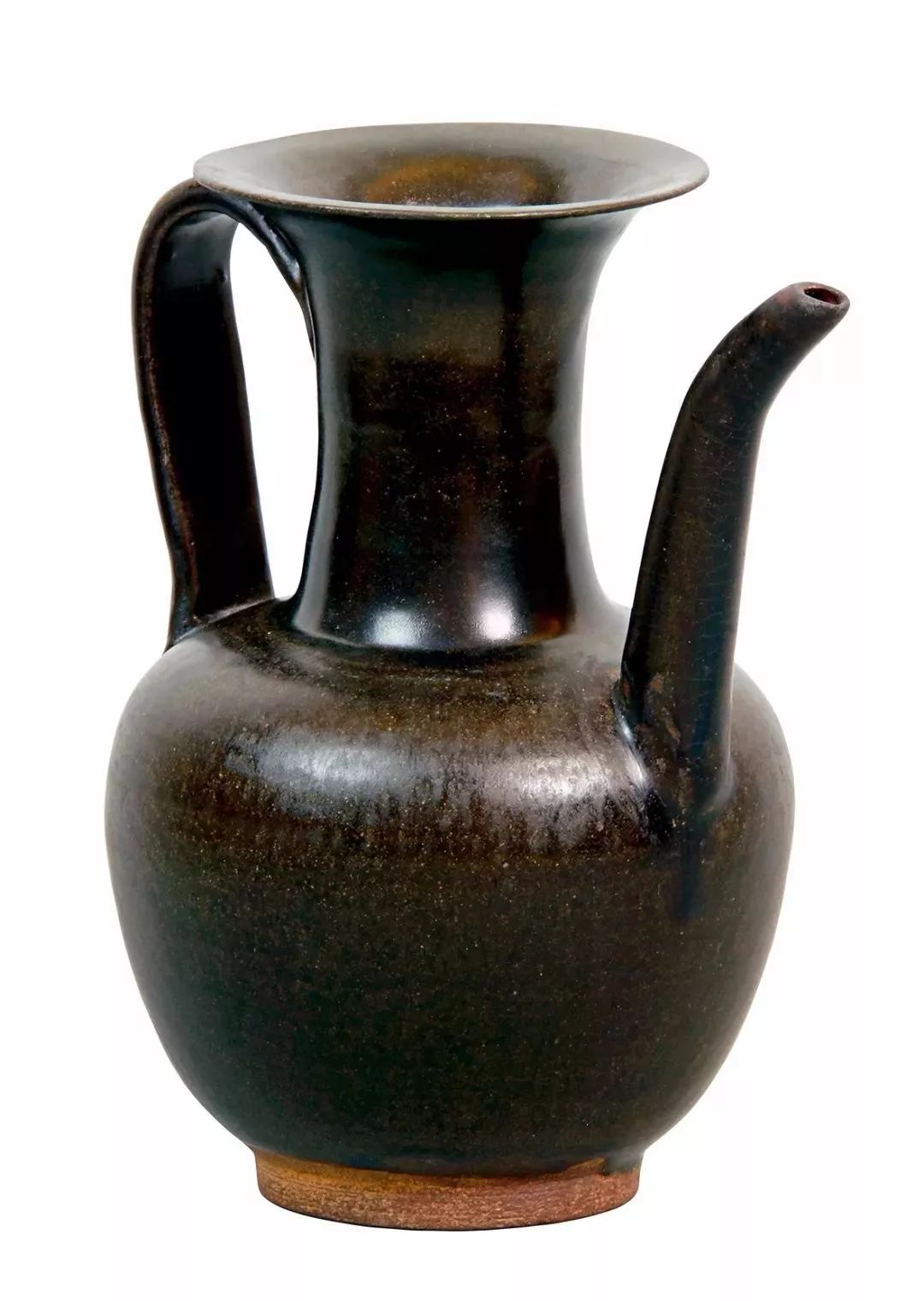

宋建窑黑釉执壶

宋建窑刻“供御”铭盏标本

宋建窑刻“进盏”铭盏标本

建窑的工艺非常独特,建窑器的美也非常独特,难怪建窑成为中国历史上唯一一座被皇帝所看重并亲自点评其产品的瓷窑。中国古陶瓷学会终身名誉会长叶文程先生曾这样描述建窑:如果要重新评选中国古代五大名窑,建窑可能不会入选,但是如果要评中国古代八大名窑,那么建窑就肯定能够入选。欣赏建窑器,并不在其外表,而在其内涵与气质。 在建窑黑釉器杰出成就的影响之下,福建地区有很多窑口也烧制黑釉器,其中武夷山遇林亭窑的黑釉描金盏也是名品。 吉州窑 吉州窑是江西南部地区一座历史名窑,坐落在吉安县永和镇。永和镇乃古东昌县城所在地,属吉州管辖,故名为吉州窑,又称永和窑,始于五代,盛于两宋,没于元。明《东昌志》载:“至五代时,民聚其地,耕且陶焉。”“周显德初,谓之高唐乡临江里瓷窑团,有团军主之。及宋寑盛,景德中为镇市,置监镇司,掌磁窑烟火事,辟坊巷六街三市,附而居者至数千家。”这段记载十分清楚地陈述了吉州窑的发展情况。而《吉安县志》卷八载:“宋末,(吉州窑)土尽窑变,故移之浮梁。”《青原山志》卷二也说:“宋时开窑取鸡岗、龙度腻土作器,四方鳞集,炳火数千家。宋末土尽窑变,故多之余干。”明代早期人曹昭在其《格古要论》中说:“(吉州窑)今其窑尚有遗迹,永乐年中掘有遗物。”可见宋末吉州窑已渐衰落,或还有不成规模的个体行为继续,而元代终于停烧。到了明早期就只剩下一片废窑遗址了。

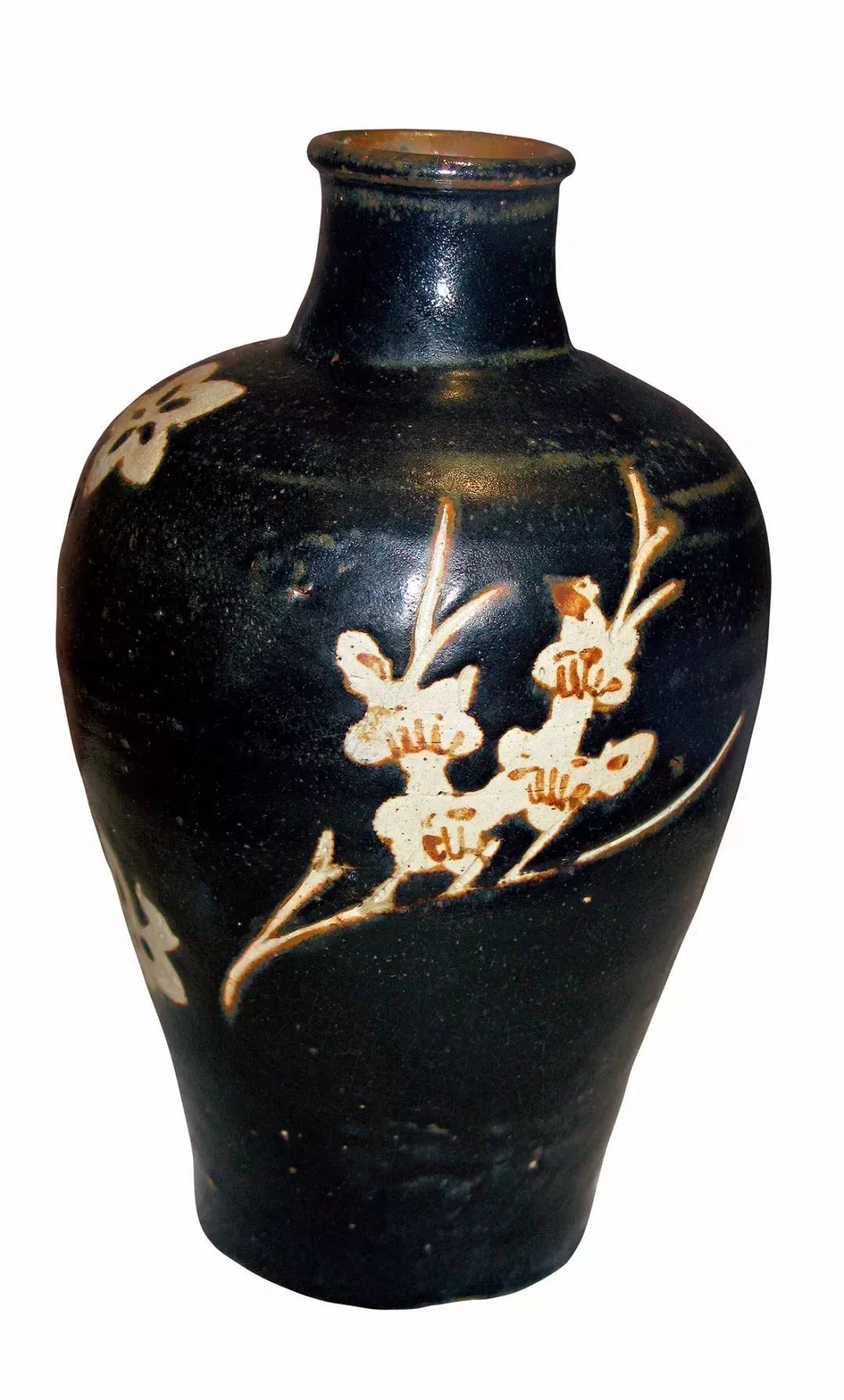

南宋吉州窑黑陶剔花梅瓶

南宋吉州窑黑釉彩绘月影梅纹碗

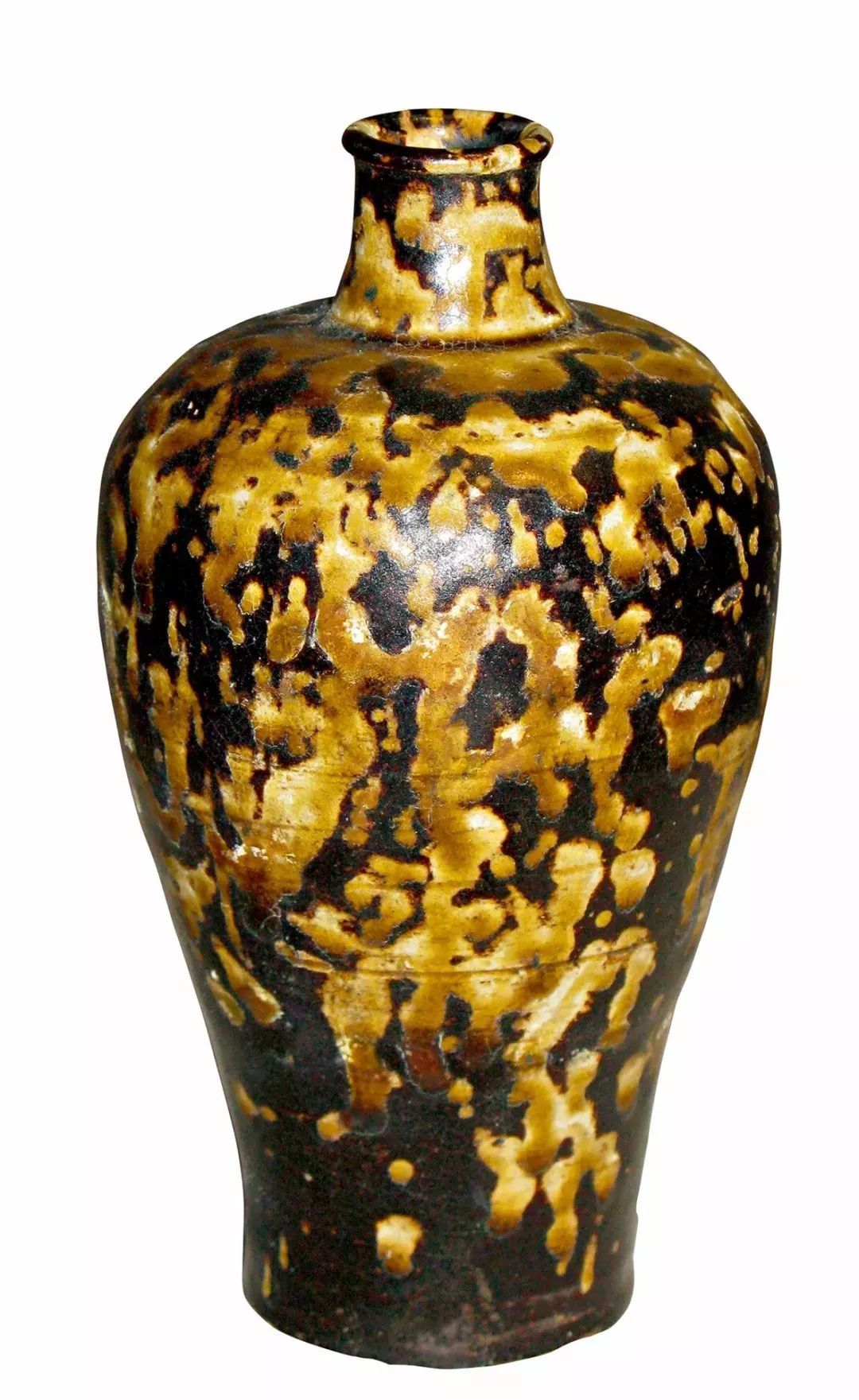

在中国陶瓷史上,吉州窑十分重要,因为其发明了多种独特的装饰手法,其中黑釉木叶贴花装饰仅见于吉州窑。目前所见传世吉州窑木叶贴花器有单叶的、双叶的,还有三叶分档的,以单叶为最多。吉州窑出产大量的彩绘与釉装饰瓷器,与北方磁州窑系的彩绘有许多共通之处。此外还有虎皮斑、月影梅、剪纸贴花、釉面剔刻花等等,多以民间常见生活现象以及传统的吉祥图案入画,如莲池鸳鸯纹、折枝牡丹纹、双鸭戏水纹、喜(鹊)上眉(梅)梢纹、跃鹿灵芝纹等。这也说明吉州窑瓷器销售市场是在国内,且产品定位主要是面向民间。

南宋吉州窑黑釉褐斑(玳瑁釉)梅瓶

南宋吉州窑木叶纹盏

吉州窑器大多瓷化程度低,以指叩之,其声暗哑,如击朽木,明显系火温不足所致。小到碗、盘、杯、碟,大到梅瓶、玉壶春、长方枕,无一不是如此。当然也见有高温器物如玳瑁斑三足炉、黑釉塑乳钉纹炉等,但十分少见。个别器物火温不足可以理解,但吉州窑器普遍火温不足,这就不是偶然的现象了。吉州窑周边地区其他窑场均无这种情况出现,如其南之七里镇窑、大湖江窑,其北之丰城洪州窑,其东之南丰窑乃至闽西建宁、泰宁、光泽窑等,均无此现象。江西省文物考古研究所曾三次对吉州窑址进行科学发掘,发现吉州窑所用龙窑与江南其他地区的龙窑并无二致,匣钵装烧方法也相同,这就排除了工艺制作上的因素。那么,这种现象的出现是什么原因造成的?是窑工们故意为之还是另有原因?也是值得探讨的课题。 |