吴晓波:甲午之后的三位知识分子

120 年前的甲午战败后,中国部分知识精英在精神上彻底告别科举,康有为、孙文和张謇分别做出了变法、革命和经商的人生选择。

文/吴晓波(微信公众号:吴晓波频道)

“输却玉尘三万斛,天公不语对枯棋。”

1894 年 7 月,清朝与日本因朝鲜问题爆发陆海战事,史称甲午战争。在国史上,甲午战败是一个历史性的转折时刻,所谓“一战而人皆醒矣”。梁启超尝言:“唤起吾国四千年之大梦,实则甲午一役始也。”

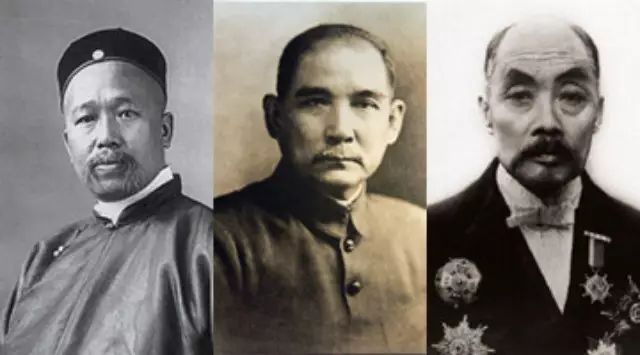

便是在这种历史性的悲凉时刻,三个中国知识分子各自做出自己一生最重要的选择: 37 岁的康有为选择了变法, 29 岁的孙中山选择了革命, 42 岁的张謇选择了实业,而其终极目标都是救国。

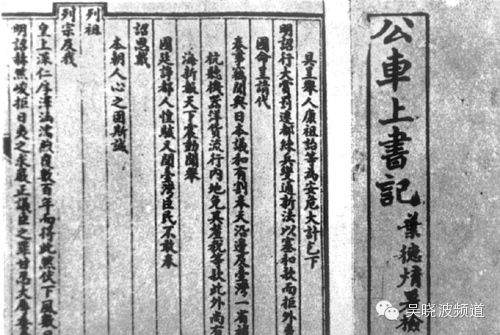

1895 年 4 月,《马关条约》传到北京后,举国激愤,人人思变,雪耻强国之声陡然放大。时值十八省 1300 多名举子在京会试, 37 岁的广东南海考生康有为在一夜之间赶写万言书,提出“拒和、迁都、变法”,强烈要求光绪皇帝“下诏鼓天下之气,迁都定天下之本,练兵强天下之势,变法成天下之治。”是为震惊天下的“公车上书”。

《公车上书记》康有为/撰

在接下来的三年半里,中国进入了一段维新变法的时期。自此,以知识分子为主的维新派替代以中高级官吏为主的洋务派,成为中国改革的新主流。

康有为的上书得到了光绪的积极回应,他和弟子梁启超、谭嗣同等人先后进入中央核心,成为朝廷最炙手可热的新潮人物。他们向皇帝提出了众多激进的改革方案,其中包括建设现代化军队、提高税收、发展国家银行系统、建立铁路网络、成立现代邮政系统,以及建立培训学校来提高农业品质等等。为了向全社会推广维新理想,康、梁等人先后在北京、上海、天津和湖南等地出版了《中外纪闻》、《时务报》、《国闻报》和《湘报》,全国议论时政的风气逐渐形成,而在这以前,全国各地的茶馆大都贴着一张纸条“莫谈国事”。到 1897 年底,各地已建立以变法自强为宗旨的学会 33 个,新式学堂 17 所,出版报刊 19 种,英国传教士傅兰雅( John Fryer )在他主编的《上海新报》上评论说:“整个中国,书籍生意大幅增长,连印刷机都跟不上这步伐,中国终于苏醒了。”

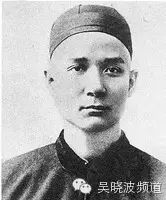

同样是在 1894 年前后,正当康有为名闻天下的时候,还有一位热血的广东书生也写了一封变革信函致予李鸿章,他就是后来被国民党尊为“国父”的孙文。

甲午战争时期的孙文

1894 年 4 月,就在中日战事将起之际,孙文写出洋洋八千言的《上李傅相书》,六月专赴天津向李鸿章投书。在这封信中,年轻的孙医生对发展农、工、商、学等提出了自己的见解,他写道:“窃尝深维欧洲富强之本,不尽在于船坚炮利,垒固兵强,而在于人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流——此四事者,富强之大经,治国之大本也。我国家欲恢扩宏图,勤求远略,仿行西法以筹自强,而不急于此四者,徒惟坚船利炮之是务,是舍本而图末也。”

史料显示,李鸿章对孙医生的投书毫无反应。一种很大的可能是,正为国际纠纷忙得焦头烂额的他根本就没有看到这封信,当时的投书青年岂止百千人,孙文所论也颇宏大而无具体方策,淹没其中,不足为怪。而对志向高远的孙医生来说,这却是奇耻大辱,他自此决意告别改良,投诸暴力,以血腥革命的激进方式来实现自己的治国理想。就在投书后的第四个月,他赴美国檀香山组织兴中会,提出了“驱逐鞑虏,恢复中华,创立合众政府”的口号。 1895 年底,他发动“广州起义”,计划尚未正式启动便被镇压,多人被处死,他则被通缉,流亡海外。用他自己的话说,此时“风气未开,人心锢塞……举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子、大逆不道,咒诅谩骂之声,不绝于耳”。

还是在 1894 年。 7 月,中日开战,慈禧太后从颐和园移驾紫禁城,满朝官员都出城迎驾。当日,恰逢暴雨,路面积水颇深,文武百官个个匍匐路旁,衣帽尽湿。慈禧乘轿经过众官时,竟连头也没有抬过一下,好像眼前视若无物。百官之中,有一人目睹此景,心死如灰。多年后,他说,就在那一刻,“三十年科举之幻梦,于此了结。”

这个叫张謇的江苏南通人在三个月前刚刚“大魁天下”,成了本年恩科取士的状元。让人瞠目结舌的是,一年后,张謇宣布放弃仕途,转而去做一个商人。

状元张謇

状元下海办厂,是千百年来的一个天大的新鲜笑话。自从唐太宗李世民开科取士,自诩“天下英雄尽入吾彀矣”以来,殿试摘桂是中国书生一生中最大的荣耀。然而,张謇经商却颠覆了所有的光荣。他好象是往天下士人心中重重砸下了一个大锤,其震撼效应难以形容。

张謇经商的动机,与赚钱无关。他起自农家,苦读成名,有过 10 年不得志的游幕生涯,当状元时已年过不惑,自然不再年少轻狂。早在 1886 年左右,他就产生过“中国须振兴实业,其责任须在士大夫”的想法,他还曾替张之洞起草过《条陈立国自强疏》,明确提出“富民强国之本实在于工”。他把自己下海经商称为“舍身喂虎”,竟有“我不入地狱、谁入地狱”的悲壮。在一篇晚年自叙中,他回顾说:“张謇农家而寒士也,自少不喜见富贵人,然兴实业则必与富人为缘,反复推究,乃决定捐弃所持,舍身喂虎。认定吾为中国大计而贬,不为个人私利而贬,庶愿可达而守不丧。自计既决,遂无反顾”。

张謇要办一个纱厂,他起名为大生,其意源自《易经》的“天地之大德曰生”。当时,日本商人获准在上海开办纱厂、丝厂,张謇颇有与之争利的意思。

大生纱厂车间

张謇有天生的管理和经商天才。在大生创办之初,他亲自执笔撰写《厂约》,对自己和几个董事做了分工,各人均有明确的职责,奖罚措施、利润分配方式等都有具体规定,每天下午两点各部门主管举行例会,有什么问题及时在这个会上讨论解决。《厂约》之外还有 25 个章程,规矩达 195 条,在当时,这恐怕已是中国人自办企业能达到的最高管理水准。

状元经商在当时确是引起了轩然大波,在张謇的感染下,两年后,苏州另外一位状元陆润庠也宣布下海创办纱厂,还有一位咸丰朝的老状元、已经官居礼部尚书的孙家鼐则命他的两个儿子孙多森、孙多鑫在上海创办了我国第一家机器面粉厂,这些状元公的行动,可以说是史无前例,惊世骇俗,对于视“工商”为“末业”的中国社会来说,简直不可思议。 |