来源:央视网

《左传》有云:“国之大事,在祀与戎”。“祀”指国家的公祭仪式,“戎”是国家的军事行动或战争。阅兵仪式,既是“祀”,也是“戎”,是当之无愧的国家大事。在中国古代军事史、礼仪史和政治制度史上,阅兵这种仪式都以规模的宏大雄壮,形式的威武庄严,留下了记忆。让我们“穿越”到过去,看看中国古代关于阅兵的那些事儿……

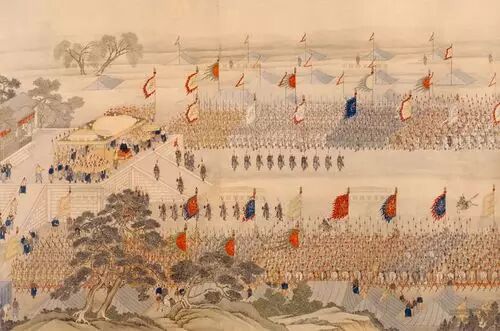

武王牧野誓师 资料图

孟津观兵伐纣王

据史料记载,我国最早的阅兵发生在距今四千多年前夏朝建立的前夕。当时,中国北方的华夏部落首领夏禹为了向江南发展,曾在现今河南省嵩县境内的涂山,与南方各部落首领会盟。在那次盛会上,士兵们手持各种用羽毛装饰的兵器,和着乐曲载歌载舞,这不仅是一种祭天的仪式,同时还欣喜地表达了对远道而来的南方各部落首领的热烈欢迎。

到了春秋时期,阅兵活动开始频繁起来。最初的阅兵是以打猎方式进行的。军队列好阵势,最高统治者或长官在阵前先用弓箭射猎禽兽,然后检阅部队。当时,人们把这种活动叫作“搜”(意为春天里打猎)。以后,又发展为定期检阅军队或战车。检阅步兵每年一次称作“搜”,检阅战车三年一次称作“大阅”,检阅步兵和战车五年一次称作“大搜”。

武王伐纣之前,在孟津组织军事演习,吸引了多个诸侯国加盟,为伐纣做准备,史上称其为“孟津观兵”,这是历史上比较早的规模较大的阅兵之一。

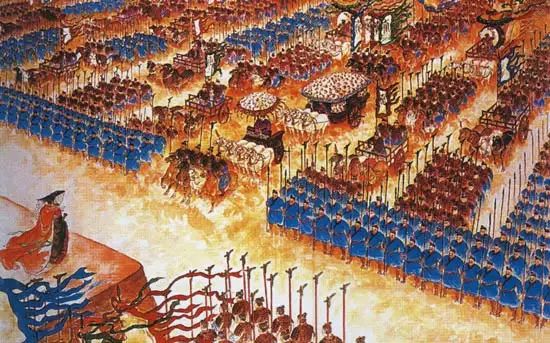

秦始皇阅兵图 资料图

秦汉阅兵已成制度

秦王朝随着中央集权的加强,皇帝更加重视军事训练与校阅,虽未留下大量文献资料,但秦始皇兵马俑以高度逼真的艺术手法再现了秦朝阅兵的场景。

阅兵这一名称,准确地说是从汉代才被正式叫起来的。在汉代,定期的阅兵活动常与立秋之日的“祭兽”活动一起进行,其中还要增加一些打斗的内容。以后,各个建朝时间较长的朝代都有类似汉代定期或不定期的阅兵活动。

西汉时,汉军经常举行各种规模的军事演习,对军队进行校阅、考核。无论是中央军还是地方军,大体上每年秋季都要举行一次。被称为“秋射”、“校阅”或者“都试”。中央设有都试郎,总阅试习武备。据《汉书》记载,由于训练及校阅制度的有效实施,汉初的军队具备“轻车突骑”、“劲努长戈、射疏及远”、“坚甲利刃、长短相杂、游弩往来、什伍俱前”、“材官雏发、矢道同的”、“下马地斗、剑戈相接、去就相薄(迫)”等五大长技,逐渐形成对匈奴作战的优势。

两晋期间,统治者也比较重视军队的训练,诸军除了演习队列阵法外,还要进行实战演习。南朝时注重对水军的训练和检阅,玄武湖成为南朝各代训练水军的场所。北朝则出现了军阵双方对抗性演习。

唐朝:阅兵已是训练的重要形式

唐代陌刀阵图 资料图

阅兵是唐代训练的重要形式,《唐太宗李卫公问对》中记载了当时军事训练的思想和方法,首先就是循序渐进,分等教练,大将军检阅后,然后是皇帝大阅。这样常规的阅兵几乎每年都举行。此外,在大军出征或凯旋时,皇帝也要亲自阅兵,一方面是检阅部队,另一方面也是炫耀武力,振军旅扬国威。

阅兵有时作为战前动员的特殊形式。如《旧唐书》卷一一《代宗纪》所说大历九年(774)夏四月“乙酉,诏郭子仪等大阅兵师以备吐蕃”的情形。

宋太祖亲御阅武

北宋建立后,宋太祖赵匡胤大讲武事,注重禁军的教育训练。如,首议教阅击刺骑射、选天下骁骑集阙廷、亲御近郊阅武等。之后的历朝统治者,加强对军队训练,并逐步形成了一套训练制度。北宋前期太祖、太宗各朝,将“大阅”(亦称大教)安排在八九月份进行。之后,禁军的教阅逐步形成了“毋过两时”(春秋两季)的制度。南宋对军队的训练也很重视,并制定严格的法规予以保障。宋高宗建炎元年,为加强对新组建军队的训练,颁行枢密院教阅法,“专习制御摧锋破敌之艺”。

元朝时骑兵为主要兵种,因此阅兵主要是检阅骑兵的马术,以及对弓箭、马刀、标枪和战斧的使用。

明朝三年一大阅

明朝的阅兵, 每年年终考阅一次,三年大阅一次,也称“小阅”和“大阅”。朱元璋十分重视部队的训练,他颁发《教练军士律》,要求高而严,赏罚分明,从制度上保证了军事训练的质量。永乐时期,特别重视加强在京各营的军事训练。在京军三大营中,专门编制管操官掌管军事训练。

明朝军队 资料图

对一个国家来说,阅兵既是宣示国家实力,增强民族凝聚力的方式,也是扩大国家影响力的重要手段。古代亦不例外。明朝历史上,永乐皇帝朱棣就曾经有过一次震惊世界的“大阅兵”。

明朝永乐帝曾办震惊世界大阅兵。

永乐十六年,明朝以陈诚为使,出使中亚,随后,中亚、西亚国家均组使团随使团回访。永乐十八年七月,这支云集了20个中西亚国家、人数多达600人的使团抵达嘉峪关,朱棣派遣6000精锐骑兵一路护送,沿嘉峪关经明朝九边军镇“参观”。

在每个军镇,明朝都特意派遣在明军中的蒙族、回族军官接待,介绍明朝的民族平等政策,“明朝虐待蒙古和回回人”的谣言不攻自破。而明朝“九边”强大的军事实力,也在各国使臣心中留下了深刻印象。

永乐十八年,朱棣在北京皇宫接见各国使臣,诸使臣皆行叩拜礼,唯独帖木儿国使臣以“我国无此风俗”为由,坚持行鞠躬礼,朱棣却并不在意。外交礼仪后,朱棣安排使团先是在山东、河南、江苏“旅游观光”,游览包括山东孔庙在内的诸多名胜古迹,亲眼见识中国内地城市的富庶繁华,两个月后,各国使团接到通知,朱棣将在北京周边开始大规模的“狩猎”,邀请各国使团前往观览。

永乐十九年三月,“狩猎”在北京北边的怀来正式开始,共调军队10万人,朱棣精心挑选的明朝“五军营”、“三千营”、“神机营”精锐相继表演了明军骑兵包抄、步兵突击、步骑合击等项目,从广西、云南、四川调来的“土狼兵”、白杆兵演练了步兵劲弩齐射、长枪步兵刺杀训练等“军事科目”。史载“军容齐整”、“步调如一”、“兵甲鲜艳”,“列国使节俱惊”,尤其是明朝“神机营”的火器操练,展示的“虎威炮”、“火龙枪”(骑兵专用火枪)、安南铳(抬枪)、“一窝蜂”(火箭炮)、“火龙车”(火焰喷射器)等诸多“高科技”武器,令各国使节大开眼界。大规模的“狩猎”行动持续了整整一个月。

阅兵结束后,朱棣在土木堡的行营接见了各国使节。这一次,帖木儿国使臣带头下跪磕头,“叩首触地”,全然不顾“我国无此风俗”。帖木儿使臣更奉承说,这次帖木儿进献的名马,正是当年帖木儿国王的父亲生前南征北战专用的“御用坐骑”,赠送给朱棣,正是为了表达“最崇高敬意”。朱棣则手书信札托使臣转交帖木儿国王,在信中表示“愿两国臣民永享太平安乐之福”。

这次声势浩大的阅兵无疑取得了良好效果,这次“观礼”的各国使节来自27个国家。明朝军威之盛与睦邻友好的国策在各国引起了巨大反响。其后中亚、西亚国家与中国的友好关系一直绵延到明末,单是帖木儿帝国,终明一世向中国派遣使节的次数就有60多次。

清代形成多种阅兵方式

八旗阅阵图 资料图

清代的校阅,是八旗、大臣或督抚定期检验部队教练的制度,也是促进军事训练的的手段和形式。大阅是皇帝检验部队训练成果,考察部队战斗力的隆重的阅兵仪式。早在天聪年间,皇太极就曾举行过大阅。此后,乾隆、嘉庆等皇帝阅兵的记载不断出现在各类文献中。雍正以后,大阅制度更加完善、周密。乾隆三年(1738年)规定,以后大阅,皆按照顺治十六年定例三年一次,其办理事宜照雍正六年规定举行。清代大阅的地点,主要在南苑、卢沟桥、玉泉山、多伦诺尔(今内蒙古多伦)等地。

清代宫廷画家金昆等人奉命所绘的《八旗阅阵图》里,对乾隆皇帝南苑大阅兵的盛况作了形象逼真的记载。八旗将士各着红黄蓝白等本旗阅兵礼服分阵排列,号角高扬,军旗猎猎,一眼望不到尽头,其场面极为壮观,向世人展现了一幅场面宏大、威武雄壮的乾隆阅兵图。

除皇帝亲自阅兵外,清代还形成了多种阅兵方式,其中之一就是钦派检阅,由练兵处、兵部、陆军部奏请皇帝,钦派知兵大臣数员前往阅兵。阅兵内容有“军容、军技、军学、军器、军阵、军律、军垒各项”。乾隆帝还针对一些大臣只在帐幕内互相对阅,并不亲赴队伍操演的情况,规定“八旗合操时,阅兵王、大臣等,逐次前往监看稽察,如有无故不到者,同阅之王、大臣指名题参议处。”宣统三年(1911年)七月二十四日,监国摄政王载沣就于德胜门外的镶黄旗、正黄旗两旗校场检阅了皇家禁卫军。

清同治十年(1871年)两江总督曾国藩在松江阅看提标营、松江城守等营。清光绪十八年四月,两江总督刘坤一到沪阅兵,乘官舫共23艘,用8号小火轮拖带,下碇江南制造局码头,阅忠、信两字营及江苏抚标沪军营合演阵法,并委派官员代阅洋枪打靶。

央视网评论:

古往今来,无论国内还是国外,也无论人们的意识形态和民族传统文化有何差异,大家对阅兵意义的认识几乎是一样的——那就是阅兵能体现一个国家的国威、军威和综合国力,最能积聚军心、民心。一次成功的阅兵,实质上是一种成功的政治仪式,可以带来神话一样的效果,且能实践“意识形态国家机器”的功效。因而,阅兵始终是一个国家和民族最感荣光、最感振奋、最为神圣的庄严的盛典。(你同意吗?)

VS

美国为何不阅兵?

来源:搜狐媒体平台

“嘿!我们的红场阅兵在哪?”

尽管美国现在是世界上唯一的超级大国,有着最强大的军队,但每年的7月4日独立纪念日(国庆日)却没有大阅兵。美国的一名专栏作家曾写道,“我观看俄罗斯的胜利日活动已有多年,我开始问自己:为什么美国不每年把坦克开到街上,比如在退伍军人日?”他还把这个问题抛向他的一个美国朋友,结果得到一个高傲的回答:“因为美国是民主国家。”

显然,这个充满浓厚意识形态色彩的答案是虚伪的,那么美国为什么从不搞阅兵呢?

没有形成中央集权型政府

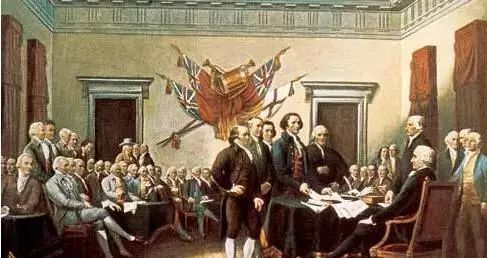

美国之所以不搞大阅兵,主要是受历史和传统影响。美国历史不长,建国前没有遭受过大规模战争侵略。1776年《独立宣言》发表后,美国并没有形成一个中央集权的政府,每个州都是独立自治的。也就是说,美国在建国之时,没有阅兵式,只有庆祝。

20世纪影响深远的两次世界大战给很多国家带来灾难,但美国本土基本没遭遇战火纷扰。战后,那些曾遭受侵略的国家,纷纷举办阅兵仪式,在向他国展示军事实力的同时,鼓舞本国国民士气,而从二战中崛起为世界最强大国家的美国不需要这么做。一名在美国定居21年的拉美移民对记者说,她很喜欢在电视上看俄罗斯和法国的阅兵表演,但美国老百姓似乎只想着如何平安度日。当然,他们也很喜欢节日的游行庆祝活动。

美国对军人在国内政治生活中的地位持有高度戒心。美国作为一个在新大陆建立起来的国家,特别强调人民主权等民主原则,虽然高度重视军队在维护国家安全方面的作用,拥有当今世界最强大军队,但同时又注意限制军队在国内政治和社会生活中的地位和影响。一般而言,经常搞大阅兵的国家,军队对国家决策都有特殊的影响力,这与美国的立国基础和历史文化传统具有明显差异,美国不希望因在国内搞大型阅兵式而影响其民主形象。

此外,美国更愿意通过实战来显示实力。美国是一个依赖实力和信奉实力的国家,美国的历史就是一部依靠实力的扩张史。美国从当初偏居一隅的殖民地,经过200多年的发展壮大,成为当今世界唯一超级大国,是与其200多次的海外用兵有着直接的关系。美国认为这比漂亮、气派的阅兵式场面更让人信服美军的实力。

美国人有独特的“爱国方式”

美国从上世纪70年代起很少在国庆日举行大规模阅兵,这在欧美国家中非常少见。这既有美军派遣大量部队驻扎海外等现实原因,也跟该民族特性有关。美国人普遍认为军队的规模应该被有效限制,渲染军事力量是“旧大陆君主们的陋习”,会影响美国三权分立的政治根基和自由民主的国家精神。虽然很少有全国规模的大型阅兵,全美各地在7月4日独立日这天只会举行带有地方特色的小规模游行活动,有时也会邀请部队参加。这些庆祝活动更像是一场聚会,参加游行的士兵虽然要保持着整齐队形,但用不着踢正步,还不断向沿途民众挥手微笑,气氛相当轻松。

现任总统奥巴马在胜选演讲中曾提及美军为什么不阅兵的话题:“今天晚上我们再次证明,我们国家真正的力量并非来自我们武器的威力或者财富的规模,而是来自我们理想的持久力量:民主、自由、机会和不屈的希望。”

对于美国没能建立起国庆日阅兵传统,美国历史学者大卫·沃德斯切认为,一个主要原因是美国独立革命本身就是一场反抗现役部队(英军)的运动,“至少就国内而言,美国国家自由是伴随着摆脱行进在大街上的全副武装的人而获得的”。沃德斯切说,更重要的是,“主权在民需要通过地方以及分享来展现”,所以美国首都的国庆日游行带有更多小城镇气息、嘉年华氛围。

一项调查显示,在西方民主国家中,美国人的民族自豪感最强烈。在2001年“9·11”事件前,90%的美国人声称更愿意成为美国的公民,而不是其他国家的一员。“9·11”事件后,这一数字又上升为97%。而其他西方国家,包括法国、意大利、丹麦、英国和荷兰,只有不到一半人对他们的国籍“非常自豪”。这是美国长期进行爱国主义教育的结果。美国特别注重利用各种节日庆典进行爱国主义教育。

美国主要的爱国节日有:阵亡将士纪念日、美国独立纪念日、国旗制定纪念日等。每逢节日、庆典或集会,普普通通的美国人在自己家的窗子上、大门上包括汽车上都会悬挂国旗。在国家庆典里,人人都背诵:“我爱这个国家,保卫这个国家”的誓词;在国旗纪念日里,人人都背诵忠于国旗的誓言。因此,美国的节日庆典,不仅是家人欢聚的时刻,也是激发爱国主义热情的重要时机。

美国的爱国主义教育和表达方式有其独特之处。比如5月28日,在“阵亡将士纪念日”前一天,数十万美国老兵骑着摩托车在华盛顿举行了名为“雷霆万钧”的大游行,纪念那些在二战中阵亡的美国军人,告诫人们不要忘记那些为国家献身的美国军人。