记忆中,上世纪八九十年代的冬天特别寒冷。我家的瓦房无法抵御寒气,临睡前喝剩下的半碗开水,放到床头的桌子上,早晨醒来,把碗倒扣,可以得到一个精致的半圆形的冰坨子。

大人小孩的手脚和耳朵,没有一个囫囵的。疼不可怕,最烦的是气温一回暖,那冻疮便抓心挠肺地痒。据说没长毛的新生老鼠可以治冻疮,于是很多人便捉了不少红嘟嘟的小老鼠,挂在窗户上风干,与羊油一起熬制,幻想可以治好冻伤。

跟大人比,小孩更麻烦的一点,还是他们必须去上学。小学三年级以上的学生,每天早晨5点就得起床赶到学校早读。

其实,大家又冷又困,早起后连口热水都没喝,饿得饥肠辘辘,又能背下几段课文呢?可是每个学校都这么要求,语文老师会在教室内不定期巡视,遇到打盹的,会马上给上几棍子。待到早自习结束,一个个过关,背不出来的孩子,往往被罚不许回家吃早饭。老师们说,“饿饿心机灵”。

现在回想这段日子,我有时候都会禁不住佩服自己,咋熬过来的。这种毫无意义的苦役,往往会让小孩们更加厌学畏学,从体制上便淘汰掉了一部分孩子。一个最简单的现象,为什么乡村教师子女们更容易成材,很可能就是因为在父母的庇佑下,他们往往可以在学校里得到更多的鼓励和人道对待,跟同学们比,他们更容易感到自信,享受学习的过程。至于其他人,各看禀赋,各安天命吧。

在这段苦日子里,我也有一次类似云南昭通鲁甸县“冰花男孩”的经历。那是1990年冬天,老家连日暴雪,大部分孩子没有橡胶材质的靴子,自制的老棉靴一见雪水就花,就只能穿雨靴,老家人叫“胶鞋”的那种鞋子去上学。我家只有一双完好的雨靴,是父亲出门用的。母亲那双尺码更小,适合我的脚,但左右脚都破有洞,就给我将就着穿了。

很多年来,我回想起过去,就有些生父母的气,那时候是穷,但他们的行为方式,显然为贫苦的生活平添了几分屈辱。比如,花两毛钱买一支胶水就能修好这双雨靴,却一直拖着不去修。为什么呢?这几年我才慢慢想通,那种怠惰,是底层生活强加给他们的生活经验,他们没有学会如何在极端贫苦中,尽量捍卫家庭的体面和尊严,提升一点生活的舒适度。

中国文化对吃苦的推崇,大体也是如此。高端人群颂扬底层苦力的牺牲和隐忍,我还可以理解为麻痹与欺骗。但不少原本就活得很差,或者从很差的生活中熬过来的人,却还推崇吃苦,我就只能呵呵了。我所见到的大多数吃苦,其实是麻木的代名词。

27年前的冬天,我就麻木了。母亲的那双破雨靴,出门在雪泥混合物里没走几步,便会顺着破缝挤进来冰冷的泥水。我只好脱掉袜子,在雨靴里塞进一把从玉米棒上扯下来的须叶,凑着赶到学校。有一天,我走到半路,双脚被冻得几乎麻木,泥泞又黏着雨靴,一急之下,索性赤脚拎着雨靴,走到了学校,恰好被数学老师看到。

在课堂上,她狠狠地夸奖了我,这是我当时很难得到的荣誉,为此我兴奋了好几天。20多年后,我不得不说,这样的夸奖无疑于毒鸡汤。它预设了一种前提:迫于贫困的磨难,是通向成功的必经之路。能够平静地忍受苦难,是一种美德。

我成年之前,见过不下十位同学都把“自古英雄多磨难,从来纨绔少伟男”当成座右铭。还有人喜欢念诵《神童诗》里的两句话,“朝为田舍郎,暮登天子堂”。当然,更少不了路遥的《平凡的世界》,讲的是一穷二白的农家子弟,如何跟高干的女儿产生朦胧爱情的故事。

但事实上,这些诗词段子和小说,与历史和事实都毫不搭界,更会激发贫困的未成年人一些虚幻的崇高感,让它们对于现实产生太多意淫和妄想。最终,喝了太多毒鸡汤的人,就只能把自己浸泡在毒鸡汤里。他们找不到成功的路,也意识不到自己何以失败。网上触目惊心的愤懑和自欺,便由此而来。

在真正的中国历史中,基本没有田舍郎能读书成功的。靠种地糊口的农民,估计连一本《三字经》都买不起。也不要误认为“自古英雄多磨难”,更要看到“一将功成万骨枯”,无数人连英雄的宝座都没瞻仰到,就被磨难击倒,凉在了沟壑里。

回到我自己,我今天可以不必去搬砖摆摊,而是坐在电脑前,靠码字糊口——也是一种苦力,并不因为我比那些跟我在同一间教室里受冻的小伙伴们聪明,或者比他们更勤奋,只是因为“侥幸”二字。我甚至都想感谢在我三个月时为我算命的那个瞎子,他从哭声就判断出我长大后不用干农活,让父母对我多加栽培。

少年之前困苦的生活,并未把我培养得更加坚韧和勤奋。相反,在遇到一些大的困难面前,我下意识的反应就是逃避,而逃避是习惯性挫败人群用以自保的最好办法。在职业和人生的规划上,我很多时候都显得短视且粗疏,这也让我付出了极大代价。

特别是三十岁后,我不断观察和反思,不难意识到,我们这些农家子弟即使能落脚城市,人模人样,隔三差五跟人在星巴克里假装讨论重要话题,但口音、举止和思维上,过去的烙印仍挥之不去。我们想要真正的自由和通脱,就必须和过去来一场面对面的对决。

很可惜,大部分人不会有这种精神自觉,他们自己受困于过去,也会因为不加检讨的育儿方式,使得子女再回到自己幼年时的焦虑中。对吃苦的盲目推崇,就是这种焦虑的根源之一。子女们被训导为必须忍受人生,而不是追问生活何以至此,而努力去做出改变。

童年生活留给我的正面价值,可能就是对于低劣生活的极强耐受力。在十几年的记者生涯中,这种耐受力帮我解决了好多次问题。然而,这并不是本事,更像是屈从于生存条件的本能。就像“冰花男孩”在老师的手机镜头前,除了呆萌地注视,他别无选择。也像是他的同学,都在欢快地笑,尽管此事在外人看起来,一点都不有趣。

最近,一个满头冰花的三年级男孩,被监考老师拍了照片发到朋友圈

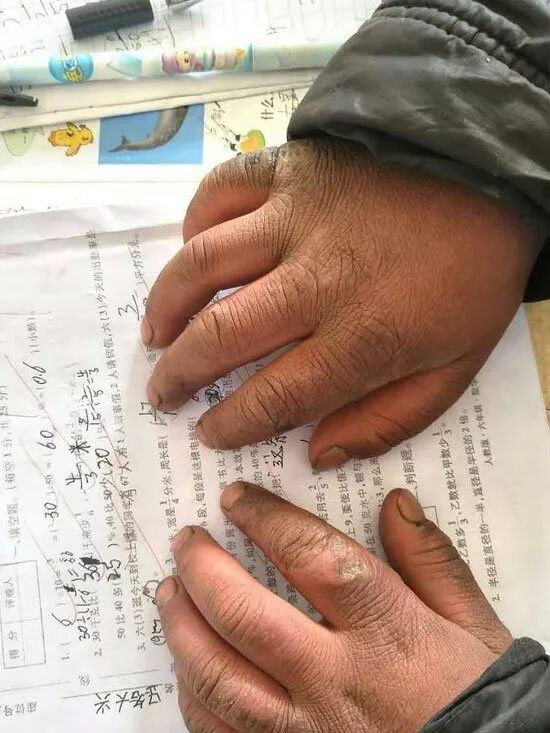

小孩冻红的双手,转山包小学校长付恒供图

贫困最可怕的,不是让我们在最寒冷的天气里,穿着单薄的外套,蹬着破损的雨靴赶往学校,落得满头的冰花。贫困最可怕的是,孩子们因为满头冰花,被家长、老师和社会夸赞,从而让他们丧失对于正常生活的想象力。

当然,我不是在批评外界捐助“冰花男孩”和他的同学们的活动。因为一张图片,他们能改变命运,至少改善生活,都是好事。我是想说,活在“冰花”里对孩子们来说,一点都不有趣,那是苦难,承受不起赞美的、真实的苦难。

8岁的冰花男孩王福满和10岁的姐姐

“冰花”并不应该成为他们成才路上的标配,相反是成才路上的绊脚石。在“冰花男孩”刷屏网络后,很多声音都发自内心,但发自内心的东西,不一定就靠谱。历经磨难又赞美磨难,无外乎想把成功归于自己的努力,却忽视了有无数个不比自己差的同类,即使再努力也是穷忙一生。

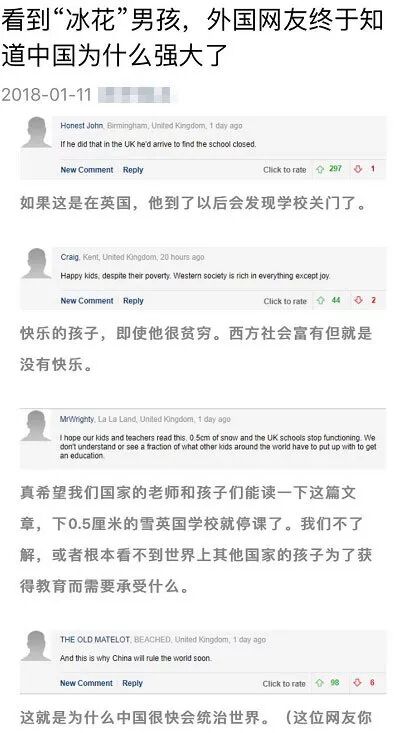

一些媒体对“冰花男孩”的赞美声

最近的例子,就是“冰花男孩”的父亲,他竭尽全力在昆明的建筑工地讨生活,一个月收入也就两千来块钱。

我想,在他的童年,一定也曾头顶雨雪和冰花,倔强地走过八九里山路,走进并不温暖的教室里,畅想那些与搬砖无关的未来。

“冰花男孩”的上学路,每天上学,都要步行一个半小时