彩绘陶方壶,汉,口边长11.5cm,足边长12.6cm,高39cm。

壶口部与足底皆为方形,四角攒尖方盖,壶身两侧各有一铺耳。通体饰以黑、红彩为主色调的图案,颈与腹部皆绘流云纹,并以菱格纹条带相间。

此件方壶的造型和彩绘纹饰均仿照同时期的漆方壶而作。此类彩绘陶器在战国和西汉墓葬中出土较多,可能是专用于殉葬的明器。

凸雕龙凤纹彩绘陶壶,西汉,通高64cm,口径21cm,足径24cm。

壶撇口,粗颈,圆腹,腹部对称置双环形系,高圈足。通体彩绘装饰。口沿下绘一周三角纹。颈部在三角纹内绘云纹。腹部用三周凸起弦纹划分上下两部分装饰带,上为凸雕龙、虎、凤相互追逐于流云之间,色彩绚丽,线条流畅婉转,画面生动活泼。下为彩绘缠枝花纹。圈足上绘弦纹3道。

此壶色彩丰富,使用红、绿、蓝、黑、白、黄等彩。颜色鲜艳,历经两千多年,依然光彩夺目。

彩绘陶始于新石器时代晚期,主要在灰陶上做画,有的使用红、黑、黄、白、赭等彩直接绘画在陶器表面,也有的在涂有白或黄色的地色上,再用各种颜色进行绘制。战国、秦汉时期是彩绘陶的发展繁荣时期,无论南方和北方,墓葬中常陪葬彩绘陶壶、豆、盘、尊和鼎等,色彩丰富,纹饰复杂,充满着浪漫主义的艺术魅力。

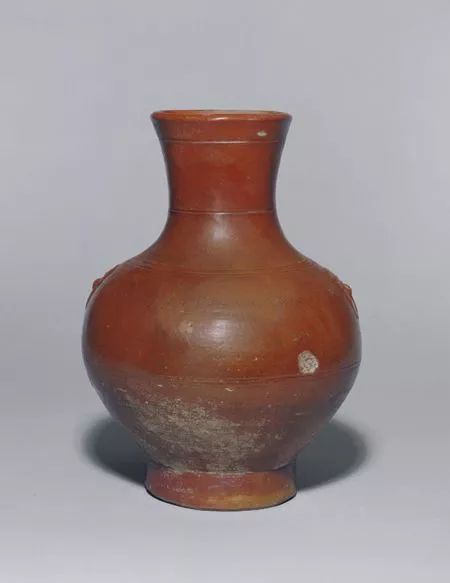

酱釉划花水波纹铺首耳陶壶,西汉 高35.3cm,口径13.5cm,足径14.3cm。

壶撇口,束颈,溜肩,鼓腹,圈足外撇。肩部对称塑贴铺首。壶身刻划弦纹数道。壶外通体施酱黄色釉,釉色浓郁古朴,反映出当时崇尚朴实自然的艺术格调。

此陶壶仿铜壶造型烧造,釉层清澈透明,釉面光亮可鉴,花纹具有汉代独特的装饰风格,体现出汉代釉陶艺术所取得的成就。

汉代釉陶属于低温铅釉,多以绿、黄褐或棕红色为主,釉面的光泽较强。经科学测试结果表明,其着色剂主要为氧化铜和氧化铁,釉中含适量的铜便呈现美丽的翠绿色,含适量的铁则呈现黄褐或棕红色。釉陶是在氧化气氛中经700℃左右的低温焙烧而成。

东汉,高16cm

狗呈卧姿,两耳竖立,双目圆睁,张口露齿,悠闲中保持着特有的警觉。此类陶狗一般分卧、立两种,多出土于汉代庭院模型之前,显然是起护卫的作用。

东汉,高15cm

狗灰陶制成,呈快走状。可以看出,此时工匠对动物形体的把握已经相当成熟。狗的身体结构塑造准确,肌肉有力,是一只成年犬。1951年于河南辉县百泉出土。

青釉堆塑五联瓷罐,东汉,高46.5cm,口径6.4cm,底径16.5cm。

五联罐主体为三节葫芦形。施青釉至腹部,其下流釉数道。上腹为两节葫芦形,周围堆塑四个小罐。束腰处塑贴熊、龟和蜥蜴等。下腹有4道弦纹。胫部渐收,平底。

五联罐始烧于东汉,多出土于江南地区,是随葬用的冥器。早期器形简单,很少见有堆塑。后来,装饰日渐繁复,堆塑很多人物、动物。到了西晋演变成谷仓罐,具有很高的艺术价值。

青釉刻花三足瓷樽,东汉,高23cm,口径17.7cm,足距15cm。

樽口内敛,圆桶形器身,直壁,平底,下承以人形三足。附圆盖,盖顶中央置一系,周围置3纽。灰白色胎。盖面刻水波和花叶纹,器身两侧塑贴铺首并刻花草纹。

此樽出土于广州东郊红花岗。

樽是一种温酒用具,流行于汉晋时期,主要为铅绿釉或黄釉陶器。整器应附盖,其中博山形盖较常见。隋至南宋有较精致的白瓷或青瓷制品,以故宫博物院收藏的宋汝窑樽最为著名。

青釉刻纹镂空瓷簋,东汉,通高18cm,口径27.5cm,足径16.8cm。

簋(guǐ 音轨)圆形,附盖。口沿微外撇,弧腹,高圈足稍外撇。胎色灰白。通体施釉,釉色青中泛褐。盖顶置环形纽,纽上套圆环。盖面刻花叶和三角纹。口沿镂空小圆孔一周并刻划树枝纹。腹部刻菱形纹。

此件器物出土于广州东郊三育路羊山。

簋为盛食器,功能相当于大碗,以陶质、青铜质或瓷质较为常见。新石器时代大溪文化、良渚文化、昙石山文化以及夏、商、西周遗址和墓葬中均有出土。早期陶簋一般为侈口,圆腹,圈足,有的有双耳。商代中期开始,器形演变为敛口,折沿,深腹,圜底,圈足,有的则为敞口,卷沿,斜腹。商代始见原始青瓷簋,三国至西晋时浙江的青瓷窑依然烧制瓷簋。(人民网) |